当年“闯关东”的那些人,为什么不去南方,而要去东北呢?

发布时间:2024-09-16

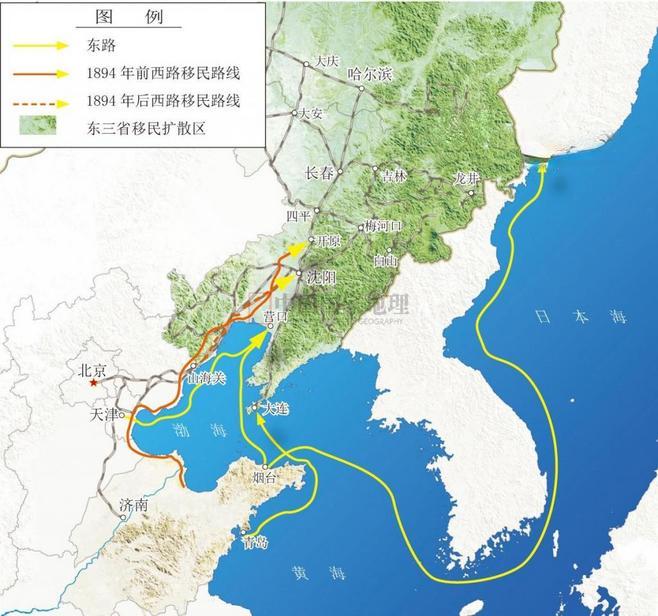

在中国近代史上,有一场规模空前的人口大迁移——“闯关东”。从17世纪中叶到20世纪中叶,数以千万计的华北民众跨越山海关,涌入东北地区,创造了人类历史上罕见的大规模人口移动。为什么这些移民选择东北而非南方?这场持续了近300年的移民潮又给东北带来了怎样的影响?

闯关东为何选择东北而非南方

“闯关东”的选择并非偶然,而是多种因素共同作用的结果。首先,地理因素起到了决定性作用。东北地区与华北地区山水相连,尤其是山东半岛与辽东半岛隔海相望,为大规模人口迁移提供了便利条件。相比之下,前往南方需要跨越崇山峻岭,交通极为不便。

其次,经济因素是推动“闯关东”的根本动力。19世纪中叶,黄河下游地区连年遭受自然灾害,导致大量农民失去土地,生活陷入困境。与此同时,东北地区却拥有大片肥沃的闲置土地。正如一位日本学者在《满洲旅行记》中所描述的:“由奉天(今沈阳)入兴京(应是新京、今吉林省长春市),道上见夫拥独轮车者,妇女坐其上,有小儿哭者、眠者,夫从后推,弟自前挽,老媪拄杖,少女相依,踉跄道上,丈夫骂其少妇,老母唤其子女。队队总进通化、怀仁、海龙城、朝阳镇,前后相望也。”

此外,政策因素也在“闯关东”过程中扮演了重要角色。清朝初期,为了保护满族的“龙兴之地”,曾长期实行封禁政策。然而,随着沙俄等外部势力的威胁加剧,清政府不得不调整政策,逐步开放东北地区。1860年,清政府正式开禁放垦,鼓励移民实边,为“闯关东”提供了合法基础。

闯关东对东北社会经济的深远影响

“闯关东”不仅改变了东北的人口结构,更深刻地影响了东北的社会经济发展。大量移民的到来为东北带来了充足的劳动力,推动了农业生产的快速发展。据统计,到1949年,东北的移民及其衍生人口已由明末的300万人增加到3000万人。

更重要的是,“闯关东”带来了先进的生产技术和管理经验。移民们凭借吃苦耐劳的精神和娴熟的种植技术,在东北地区开荒种地,极大地提高了当地的农业生产水平。正如一位历史学者所言:“‘闯关东’者用他们的勤劳和聪慧,在今天的东北(包括内蒙古自治区的东部四盟市)大地上创造出了让本地人都不敢想的生存奇迹。”

“闯关东”还促进了东北地区的城市化进程。随着人口的聚集,一批新兴城市迅速崛起。哈尔滨、长春、沈阳等城市不仅成为东北地区的经济中心,还吸收了俄国、日本和朝鲜等多元文化,形成了独特的城市风貌。

闯关东精神的内涵及其当代意义

“闯关东”不仅是一次人口迁移,更是一种精神的传承。它体现了中华民族先民积极开拓、穷则思变的创业精神。正如一位研究者所指出的:“‘闯’是移民关东的鲜明特点,体现了中华民族先民积极开拓、穷则思变的创业精神。”

这种精神在当代仍然具有重要的现实意义。它启示我们,在面对困难和挑战时,要有勇气突破自我,勇于开拓新的发展空间。同时,也要善于学习和借鉴他人的经验,实现文化的交流与融合。

“闯关东”这段历史,不仅记录了一个地区的发展变迁,更展现了中华民族坚韧不拔、勇于开拓的伟大精神。它提醒我们,无论身处何地,都要保持进取之心,为实现梦想而不懈奋斗。