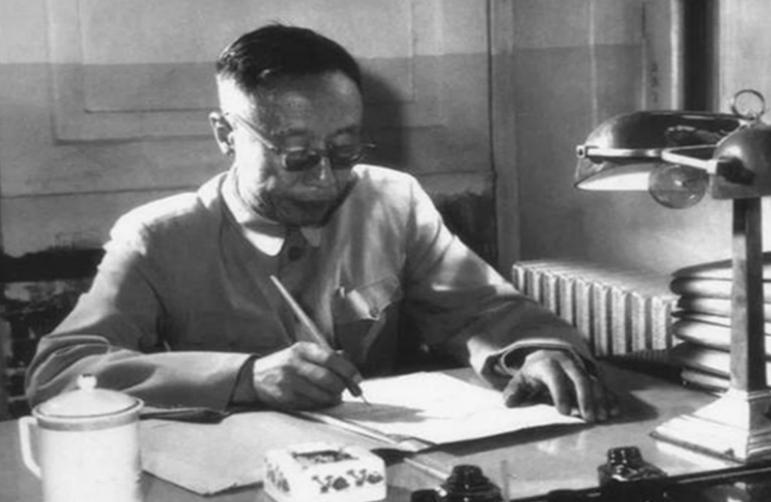

末代皇帝溥仪的生平与遗憾

发布时间:2024-09-16

溥仪的一生,是跌宕起伏、充满戏剧性的。作为清朝的末代皇帝,他的人生轨迹被深深烙上了“末代”二字的印记。从三岁登基到六十一岁离世,溥仪经历了从皇帝到战犯再到普通公民的转变,这种身份的巨变给他带来了无尽的遗憾和内心的挣扎。

溥仪的悲剧始于他三岁时的登基。1908年,光绪帝和慈禧太后相继去世,年仅两岁九个月的溥仪被推上皇位。这个决定并非出于对溥仪个人的考虑,而是慈禧太后为了继续掌控权力而做出的政治安排。溥仪在《我的前半生》中回忆道:“我被抱进皇宫时,还不知道发生了什么事,只知道哭闹。”这种被命运摆布的感觉,贯穿了溥仪的一生。

作为末代皇帝,溥仪始终处于权力的漩涡中心,却又无力掌控自己的命运。1912年,辛亥革命爆发,溥仪被迫退位,清朝统治就此终结。然而,中华民国政府颁布的《清室优待条件》让他得以继续居住在紫禁城内,保留“大清帝国”国号和皇帝尊号。这种特殊的安排让溥仪陷入了一种尴尬的境地:他不再是皇帝,却又不是普通的平民。

1917年,北洋军将领张勋发动复辟,溥仪短暂地重登帝位,但仅仅12天后就再次退位。这次经历让溥仪尝到了权力的滋味,也加深了他对复辟的渴望。然而,这种渴望最终将他推向了日本人的怀抱。

1931年九一八事变后,溥仪在日本人的扶持下建立了伪满洲国,成为满洲国的“康德皇帝”。这一决定,让溥仪背上了“汉奸”的骂名,也让他的人生走向了另一个极端。他在自传中写道:“我渴望权力,渴望恢复失去的皇位,但我却成了日本人的傀儡。”

1945年日本投降后,溥仪被苏联红军俘虏,后被押解回国,在抚顺战犯管理所接受改造。这段经历让溥仪对自己的过去进行了深刻的反思。他在自传中坦承:“我曾经是一个自私、狭隘、狂妄的人,我曾经犯下了许多错误。”

1959年,溥仪获得特赦,成为全国政协委员。这个转变标志着他从末代皇帝到普通公民的转变。然而,这种转变也带来了新的遗憾。他在晚年曾说:“我曾经是皇帝,现在却成了普通人。这种转变让我感到既欣慰又失落。”

溥仪的一生,是被历史洪流裹挟的一生。他既是历史的见证者,也是历史的参与者。作为末代皇帝,他的一生充满了遗憾:他未能挽救清朝的覆灭,未能实现自己的复辟梦想,也未能在新中国找到自己的位置。然而,正是这些遗憾,让溥仪的人生变得更加丰富多彩,也让后人得以通过他的一生,窥见中国近现代史的缩影。