清华大学的校训,有几人读懂了?

发布时间:2024-09-18

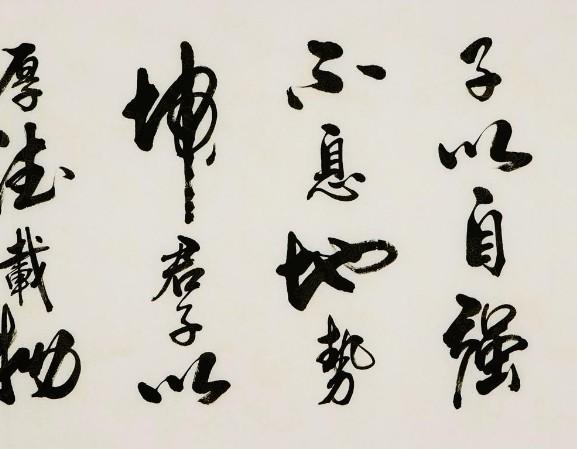

“自强不息,厚德载物”——这八个字不仅是清华大学的校训,更是中华民族精神的精髓。它源自《周易》,经过梁启超的诠释和清华师生的实践,成为了激励一代又一代清华人奋发图强的精神支柱。

清华大学校训的诞生,与中国近现代史的曲折历程密不可分。1911年清华学堂创立时,正值中国积贫积弱、备受列强欺凌之际。面对“国耻学校”的标签,清华师生怀揣强烈的爱国之心和振兴中华的责任感,将“自强不息,厚德载物”作为自己的座右铭。1914年,梁启超在清华的演讲中,以“君子”为主题,将这八个字的内涵阐释得淋漓尽致:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”自此,这八个字便深深烙印在清华人的血脉之中。

“自强不息”要求清华人具有奋发图强、勇往直前的品格。正如梁启超所言:“君子自励犹天之运行不息,不得有一暴十寒之弊。学者立志尤须坚忍刚毅。见义勇为,不避艰险。”这种精神在清华的历史上得到了充分的体现。从抗日战争时期清华师生南迁昆明,与北大、南开组建西南联大,到新中国成立后清华为国家培养大批栋梁之才,再到改革开放后清华跻身世界一流大学行列,无不彰显着“自强不息”的精神。

“厚德载物”则要求清华人具有团结协作、严以律己、无私奉献的胸怀。梁启超说:“君子接物,度量宽厚,犹大地之博,无所不载。责己甚严,责人甚轻。名高任重,气度雍容,望之俨然,即之温然。”这种精神在清华人的日常生活中得到了生动的体现。无论是学术研究中的团队合作,还是社会服务中的无私奉献,清华人都以实际行动诠释着“厚德载物”的内涵。

在当代,清华校训依然焕发着勃勃生机。2001年,江泽民总书记在庆祝清华建校90周年纪念大会上强调:“清华大学建校九十年来,随着时代的步伐前进,发扬‘自强不息,厚德载物’校训的精神,为祖国培养了一批又一批人才。”如今,清华校训不仅影响着在校师生,更成为了清华校友们在各行各业奋发有为的精神动力。

清华大学校训的深层含义,不仅体现在个人修养上,更体现在对国家和社会的责任担当上。它要求清华人既要追求个人的卓越,又要胸怀天下,为国家富强、民族复兴贡献力量。这种精神,正是中华民族能够在五千年的历史长河中生生不息、不断前进的动力源泉。

在当今世界百年未有之大变局中,清华大学校训的精神内涵更加凸显其重要性。面对复杂多变的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展任务,我们需要的正是“自强不息,厚德载物”的精神。只有每个中国人都能将这种精神内化于心、外化于行,中华民族才能在新时代的征程中行稳致远,实现伟大复兴的中国梦。