鸠摩罗什和玄奘大师,翻译的差异对比和原因分析

发布时间:2024-09-16

在中国佛教史上,鸠摩罗什和玄奘是两位举足轻重的佛经翻译大师。他们不仅精通梵汉双语,更具备深厚的佛学素养,为中国佛教的传播和发展做出了卓越贡献。然而,这两位大师的翻译风格却呈现出鲜明的差异,这种差异背后折射出的是个人经历、时代背景等多重因素的交织影响。

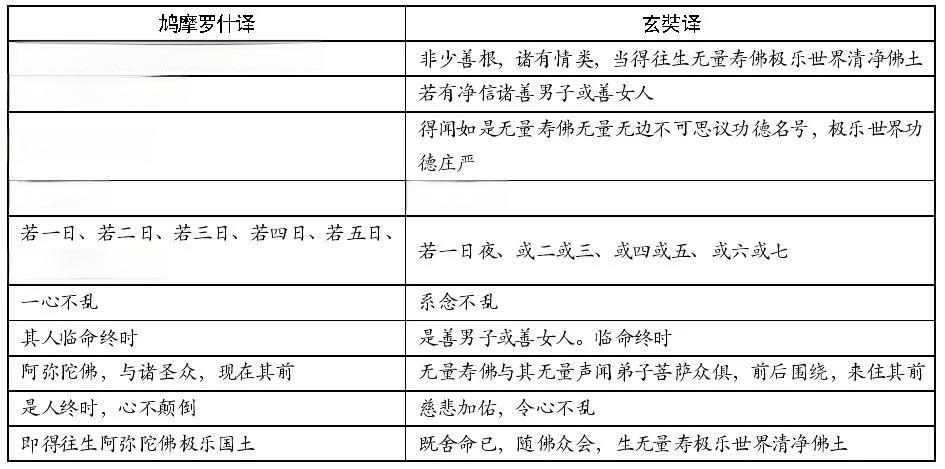

鸠摩罗什的翻译风格以意译为主,他倾向于对原文进行删繁就简的处理。据记载,他在翻译《大智度论》时,甚至将原文“三分除二”,最终仅得一百卷。相比之下,玄奘则坚持直译的原则,力求忠实于原文。他对《大般若经》的翻译就是一个典型例子:梵本共有二十万颂,玄奘一丝不苟地将其译成了六百卷的巨著。这种对原文忠实的态度,使得玄奘的译本往往比鸠摩罗什的版本更加冗长。以《金刚经》为例,鸠摩罗什的译本为5178字,而玄奘的版本则达到了8208字。

造成这种差异的原因是多方面的。首先,个人背景的不同起到了关键作用。鸠摩罗什出生于西域龟兹国,9岁时便随母亲前往天竺学习佛法,3年后返回龟兹。这种跨文化的经历使他更倾向于用简洁明了的汉语来传达深奥的佛理。相比之下,玄奘作为土生土长的中国人,对汉语有着更深刻的理解和把握,这使他能够更加自如地处理原文中的复杂结构。

其次,时代背景也对两位大师的翻译风格产生了重要影响。鸠摩罗什生活在东晋后秦时期,那时的中国正处于战乱频繁、文化交融的特殊时期。在这种背景下,他更注重将深奥的佛理以通俗易懂的方式传达给中国读者。而玄奘所处的唐代,则是一个文化繁荣、国力强盛的时代。在这个背景下,玄奘能够更加从容地处理原文,力求在忠实原文的基础上,为中国读者呈现出完整的佛教思想体系。

尽管翻译风格存在差异,但两位大师的翻译工作都具有鲜明的特点。鸠摩罗什的译文以“文约而诣,其旨婉而彰”著称,他的译本不仅语言简洁,而且能够准确传达佛经的深意。玄奘的译文则以“信”为主,力求在形式、比喻、象征等方面与原文保持一致,再现原文的风韵和格调。正如鲁迅所言:“中国之译佛经,汉末质直……六朝真是‘达’而‘雅’了……唐则以‘信’为主,粗粗一看,简直是不能懂的。”

尽管翻译风格不同,但鸠摩罗什和玄奘都为中国佛教文化的传播做出了巨大贡献。他们不仅将印度的中观学派和唯识学派的思想引入中国,为后世中国佛教学派的建立和发展奠定了理论基础,而且通过系统的翻译工作,奠定了汉文大藏经的体系结构,对中国佛教史和哲学的发展产生了深远影响。

总的来说,鸠摩罗什和玄奘的翻译工作体现了中国佛教文化发展的不同阶段和特点。他们的翻译实践不仅丰富了中国的思想、文化和语言,更为后世的翻译工作提供了宝贵的经验和启示。在当今全球化的背景下,重新审视这两位大师的翻译工作,对于我们更好地理解和传播不同文化,无疑具有重要的现实意义。