老子所言的“道德”,到底具体是指什么?

发布时间:2024-09-18

壹

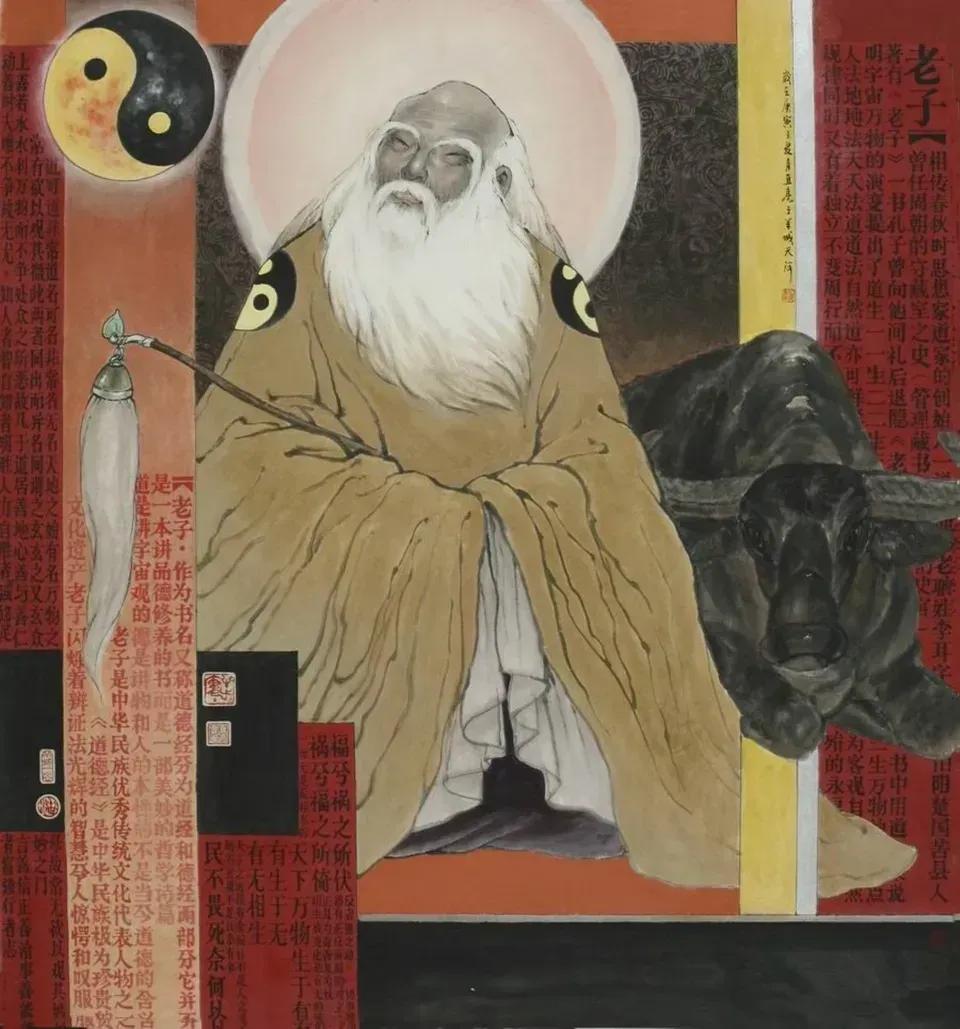

《道德经》是中国历史上被称为第一奇书,自古以来被无数次解读。

有人将其视为兵法书,书中隐含各种军事策略和变化;还有人认为它是治国之策,其中谈及君主与臣子的关系,强调为国为家的理想;更有观点认为,这是一部哲学经典,老子首次赋予“道”以超越性的特质,使其成为“轴心时代”的东方象征。

诸多名士在古今对《道德经》进行注解,虽然视角各异,却始终围绕着一个核心,即“道德”二字。

唐玄宗在《御制道德真经疏》中提到:“《道德经》的要义在于理身、理国。

治国则需摒弃光鲜外表,以无为不言的教化;理身则需少私寡欲,以虚心实腹为重。”

这一观点代表了中国古代皇王社会对《道德经》的高度评价,深远影响了后世对其理解。

唯有具有治家理国实际功用的作品,方能流传千古。

因此,人们对这部经典的理解往往容易在“人”这一概念上受到局限,所有解读无不源自于人世的价值与判断。

而“道”本身所具有的生化性与超越性,实际上是“无情”的,正如古人所言,“天地不仁”。

贰

要理解“道德”二字的真实含义,首先必须超脱儒家关于忠孝节义的强烈世俗认知,回归老子所生活的周王朝衰落的历史背景,只有这样才能更深入领悟老子书中真正的意图。

同时,也需摆脱我们当前的语言局限,从内在与外在的维度理解“道德”,而非仅仅限于个人品质的讨论,要关注老子对宇宙整体的认知,而不仅仅是人类社会的表述,否则很容易将《道德经》对生命体的关注抽象成以人为中心的思维。

因此,必须强调“道”的特性。

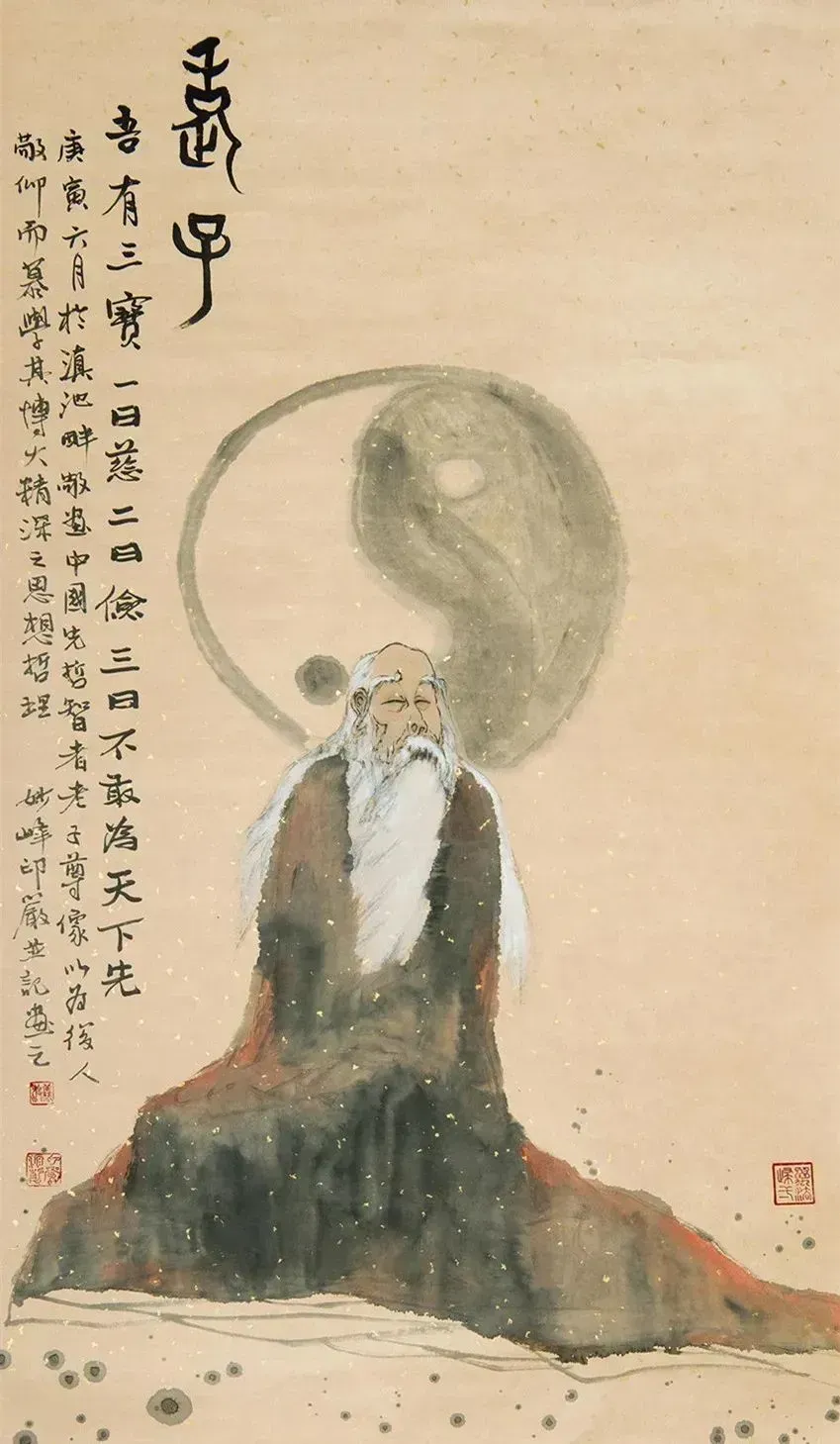

老子在《道德经》第25章中首次定义了“道”:

“有物混成,先天地生。

寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。

吾不知其名,强字之曰:道。”

在老子看来,“道”不止是行人的道路,更非仅是如今所理解的运行规律,而是早在天地产生之前便存在的某种状态,是人类认知之前已具的混沌状态。

“道”存在于万物之中,乃生化一切的起源,也是万物内在的本性,以及生老病死的循环本质。

“道”效法的是“自然”,并非普通意义上的大自然,而是万事万物的自我本然。

在道家思想看来,唯有万物依照自身的规则运行,才能促成世界的“周行而不殆”。

叁

尽管“道”并不是一个具体的有形存在,但万物所具有的道性是相通的。

如果在尘世之间加以阐述,就会发现,在同一“道”下,万物呈现出多样情态。

而万物不同的表现或存在方式,正是道家所称的“德”。

“道”是“德”的内在属性,而“德”则是“道”的外在展现。

这两者是相辅相成、不可分割的,共同构成我们可触及的物质世界。

因此苏轼在《赤壁赋》中写道:“耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也。”

在此,所指的“造物者”便是“道”,而声色的显现即为“德”。

从“道”的虚无归结到“德”的具象,其中起到桥梁作用的,便是道家中的阴阳与五行。

《易经》指出:“一阴一阳之谓道”,整个世界的存在方式基于阴阳的相互生化;而“德”的显现则是以五行模型来分类万物。

金木水火土并非指构成世界的五种基本要素,而是从万物属性中提炼出的相生相克的法则。

正因为有生有克,才能维持彼此的平衡,避免世界陷入“孤阴不生,孤阳不长”的极端。

肆

在道家理解中,“道”是超越的形而上,“德”则是形而下的表现。

这里的“形而上”与“形而下”不同于中学课本中的定义。

所谓形之上下乃是建立于万物固有形态的基础之上。

从“形而上”探寻万物本质的真谛,是所有宗教与哲学追求的终极命题;而从“形而下”深入研究万物的具体构成,则是实践与技术深化的历史使命。

由此可见,“科学”乃是一种知识,绝不仅限于实践科目的“形而下”。

若用“形而下”去质疑或否定“形而上”,则如同用人们所知的去判断超越形体的真实性,这无疑是触犯了学术上的禁忌。

南华真人曾说:“以指喻指之非指,不若以非指喻指之非指;以马喻马之非马,不若以非马喻马之非马。

天地一指也,万物一马也。”从“道”的角度来看这些是是非非的辩论,确实是大可撼动之说。

明白了“道德”二字的实际含义,便能理解《道德经》的用意,自然不会将之视为各种方术的产物。“术乃道之末”,老子因见世人耗尽术数,天下大乱,故而著书以阐明其中道理,希望后人超越差异,共享“玄同”的境界。

圣人之心,令人感慨万千!