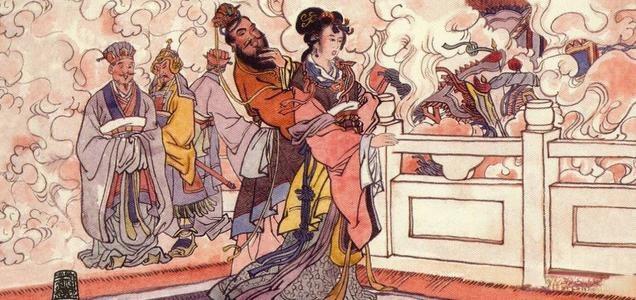

烽火戏诸侯:周幽王与褒姒的爱情悲剧,如何让诸侯成为最大赢家?

发布时间:2024-09-19

周幽王为博美人一笑,点燃烽火戏弄诸侯,最终导致西周灭亡——这个耳熟能详的故事,究竟有多少真实性?近年来,随着考古发现和历史研究的深入,这个流传了两千多年的故事正面临着前所未有的质疑。

首先,考古学家至今未能发现西周时期的烽火台遗迹。虽然《史记》中记载了周幽王“举烽火”的情节,但有学者指出,烽火报警系统最早可能出现在汉代,与西周时期相差甚远。其次,即使烽火台确实存在,从点燃烽火到诸侯军队集结赶到镐京,也需要数日甚至更长时间。很难想象褒姒会因为这样一个漫长的“笑话”而发笑。

更关键的是,这个故事的核心——褒姒的“一笑”,也存在诸多疑点。《史记》中记载,褒姒“不好笑”,周幽王为了让她笑而点燃烽火。但这种说法本身就值得怀疑:一个妃子的笑容竟能让一个国王如此着迷,以至于不惜冒着国家安危的危险?这种情节更像是后世文人的想象,而非真实的历史。

那么,这个故事背后的真实历史究竟是什么?根据《国语》的记载,周幽王废黜了原王后申后和太子宜臼,改立褒姒为后,褒姒之子为太子。这一举动严重违背了西周的宗法制度,引发了诸侯的强烈不满。申后的父亲申侯联合缯国和西戎,最终攻破镐京,导致西周灭亡。这才是西周灭亡的真正原因,而非简单的“烽火戏诸侯”。

事实上,“烽火戏诸侯”的故事很可能是后世不断演绎和夸大的结果。最早记载褒姒的文献《诗经》中,只有一句“赫赫宗周,褒姒灭之”,并没有提及烽火或一笑。到了《国语》时期,才开始出现褒姒与西周灭亡相关联的记载。而“烽火戏诸侯”的具体情节,则最早出现在战国时期的《吕氏春秋》中。到了司马迁撰写《史记》时,这个故事才最终定型。

这个故事的演变过程,反映了中国古代史学的一个重要特点:将朝代兴衰归咎于个别事件或人物,尤其是女性。从妲己到褒姒,再到后来的杨贵妃、陈圆圆,这些女性都被描绘成“红颜祸水”,为男性的失败和王朝的衰落背锅。这种叙事方式不仅简化了复杂的历史进程,也忽视了更深层次的社会、经济和政治因素。

今天,当我们重新审视“烽火戏诸侯”的故事时,应该认识到:历史远比传说更加复杂。西周的灭亡是多种因素共同作用的结果,而非简单的个人行为所致。同时,我们也应该警惕将历史简单化、脸谱化的倾向,努力还原历史的本来面目。毕竟,只有正视历史的复杂性,我们才能从中汲取真正的智慧。