曹魏政权为何会被司马氏取代?

发布时间:2024-09-16

曹魏政权的覆灭,源于一场精心策划的政变。公元249年,司马懿发动高平陵之变,一举铲除曹魏权臣曹爽及其党羽,标志着司马氏正式登上曹魏政治舞台的中心。这场政变不仅改变了曹魏政权的命运,也为日后司马氏篡夺曹魏政权埋下了伏笔。

高平陵之变的导火索,源于曹爽与司马懿之间的权力斗争。曹爽作为曹魏宗室,凭借皇室背景迅速崛起,排挤司马懿并夺去其军权。然而,司马懿并未就此罢休。他表面上装病隐忍,暗中却在积蓄力量,等待时机。最终,他抓住曹爽随皇帝外出祭祖的机会,发动政变,一举夺权。

这场政变之所以能够成功,很大程度上源于曹魏政权内部的权力真空。曹魏建立后,曹操虽然重用寒门将领,但随着这些将领的去世,曹魏政权出现了严重的人才断档。特别是曹真、曹休等人的去世,使得曹魏再无人能够有效制衡司马懿。正如史料所记载:“曹真、曹休去世之后,整个曹魏没有人有能力压制司马懿了。”

与此同时,司马懿个人的野心和政治手腕也在这场政变中得到了充分体现。他不仅善于隐忍,更懂得如何利用对手的弱点。在高平陵之变中,他巧妙地利用了曹爽的轻敌和自大,一举将其铲除。正如史料所言:“司马懿的谋略深不可测,野心也是不可估量的。”

值得注意的是,在这场权力更迭中,曹魏的宗室和老臣大多持无动于衷的态度。这反映出曹魏政权内部的凝聚力已经大不如前。许多寒门出身的将领和官员,由于在曹魏后期受到排挤,反而转向支持司马懿。这种忠诚的转移,进一步削弱了曹魏政权的根基。

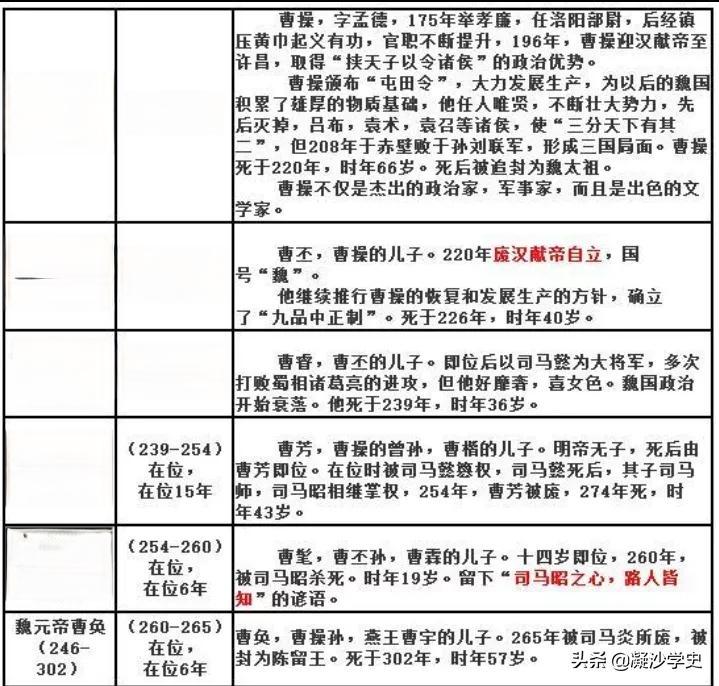

高平陵之变后,司马懿虽然掌握了大权,但并未立即篡位。他继续以辅政大臣的身份辅佐曹魏皇帝,逐步巩固自己的势力。直到其子司马昭时期,司马氏的野心才进一步显露。公元260年,司马昭发动政变,弑杀曹魏皇帝曹髦,彻底扫清了司马氏篡位的障碍。

司马昭弑君事件,标志着曹魏政权的彻底覆灭。此后,司马氏完全掌控了曹魏朝政,逐步清除曹魏宗室势力,为日后司马炎代魏立晋奠定了基础。正如史料所记载:“曹髦由于此次政变失败而被司马昭弑害,曹氏宗室在朝中的势力自此完全覆灭,司马氏得以进一步控制曹魏朝政,逐步消灭支持曹氏的势力,向篡夺曹魏政权的目标前进。”

曹魏政权被司马氏取代的过程,充分展现了三国时期政治斗争的残酷性和复杂性。它不仅改变了中国历史的走向,也为后世留下了深刻的启示:权力的更迭往往源于内部的矛盾和弱点,而真正的政治智慧在于如何把握时机,实现权力的和平过渡。