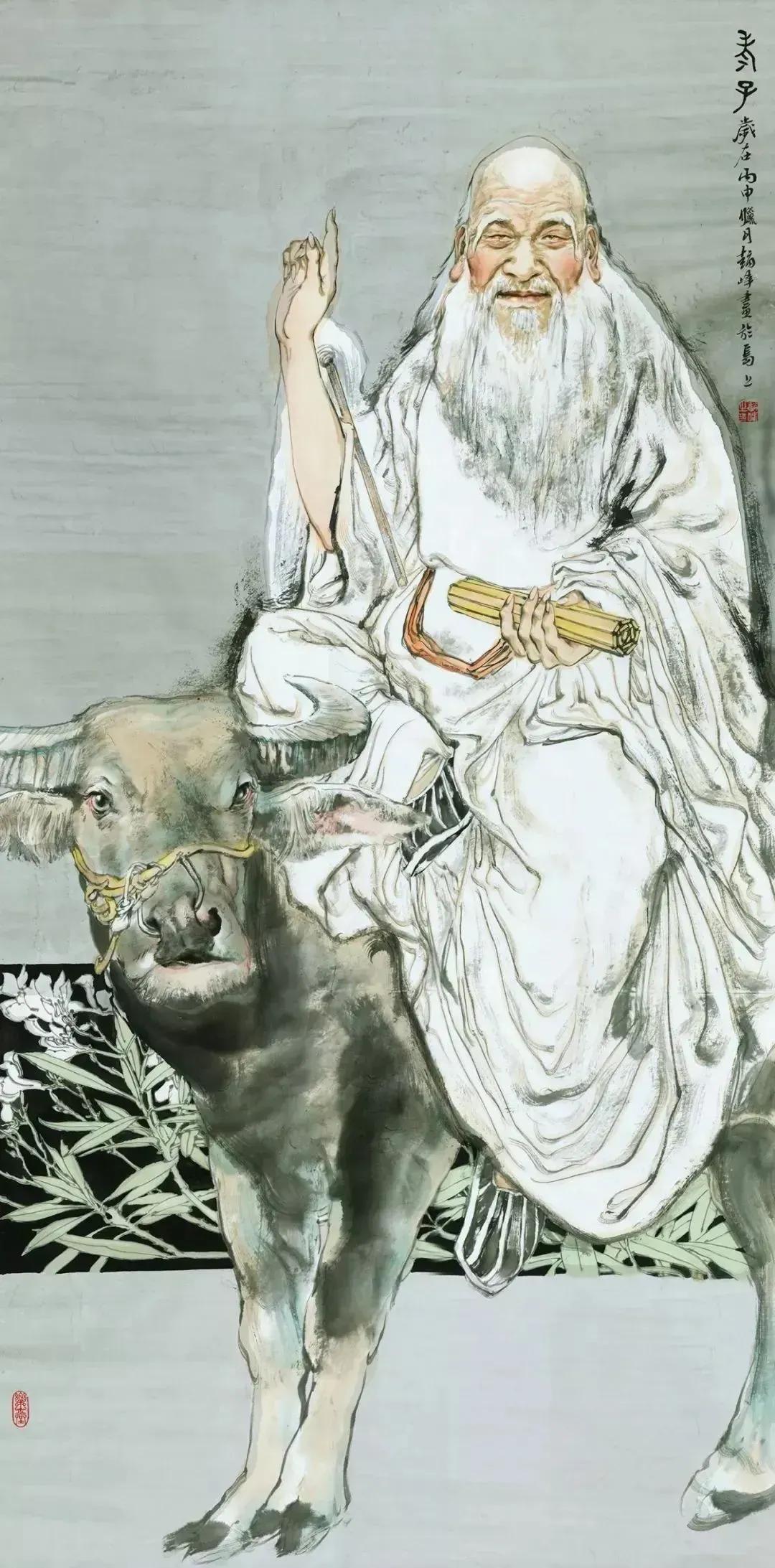

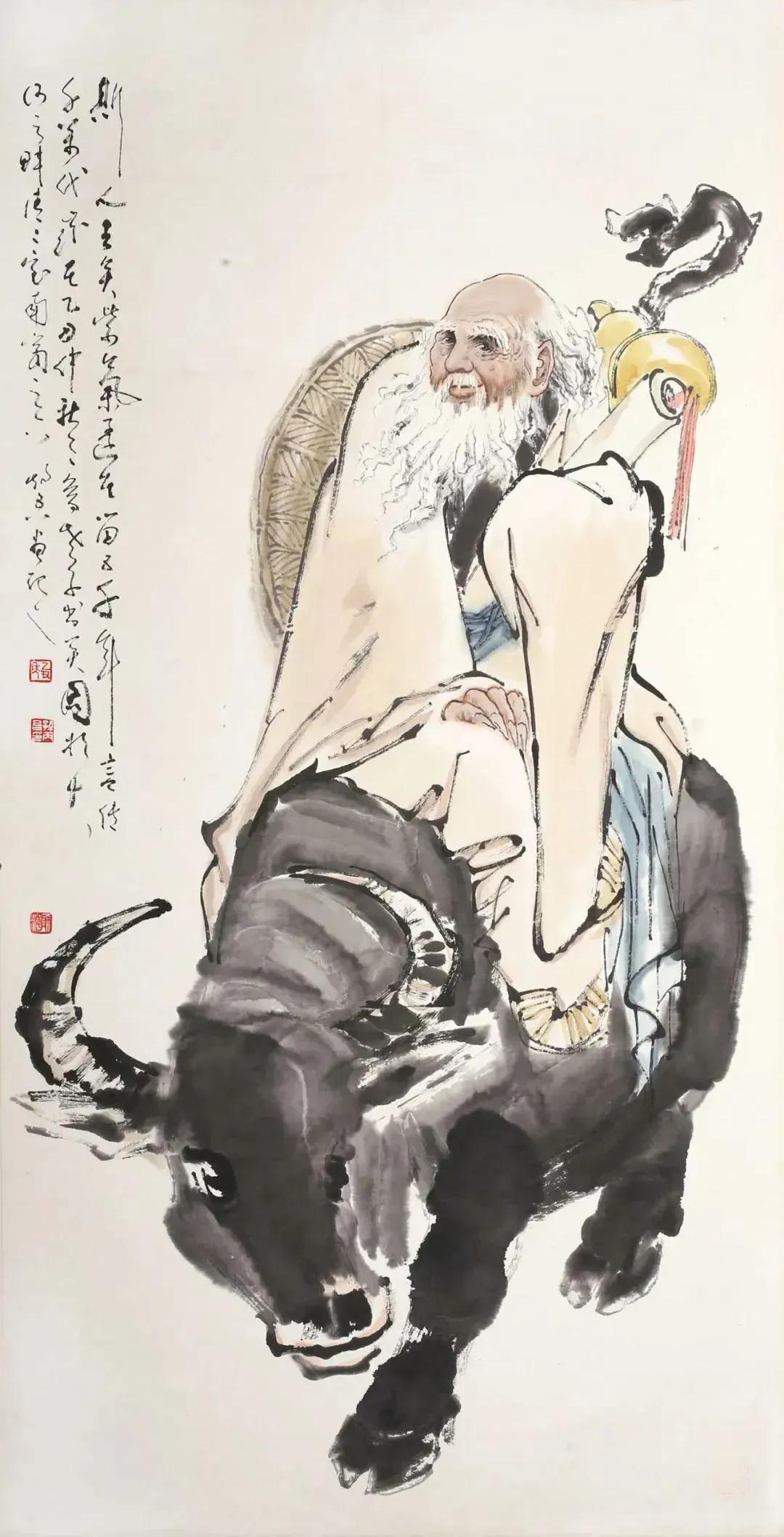

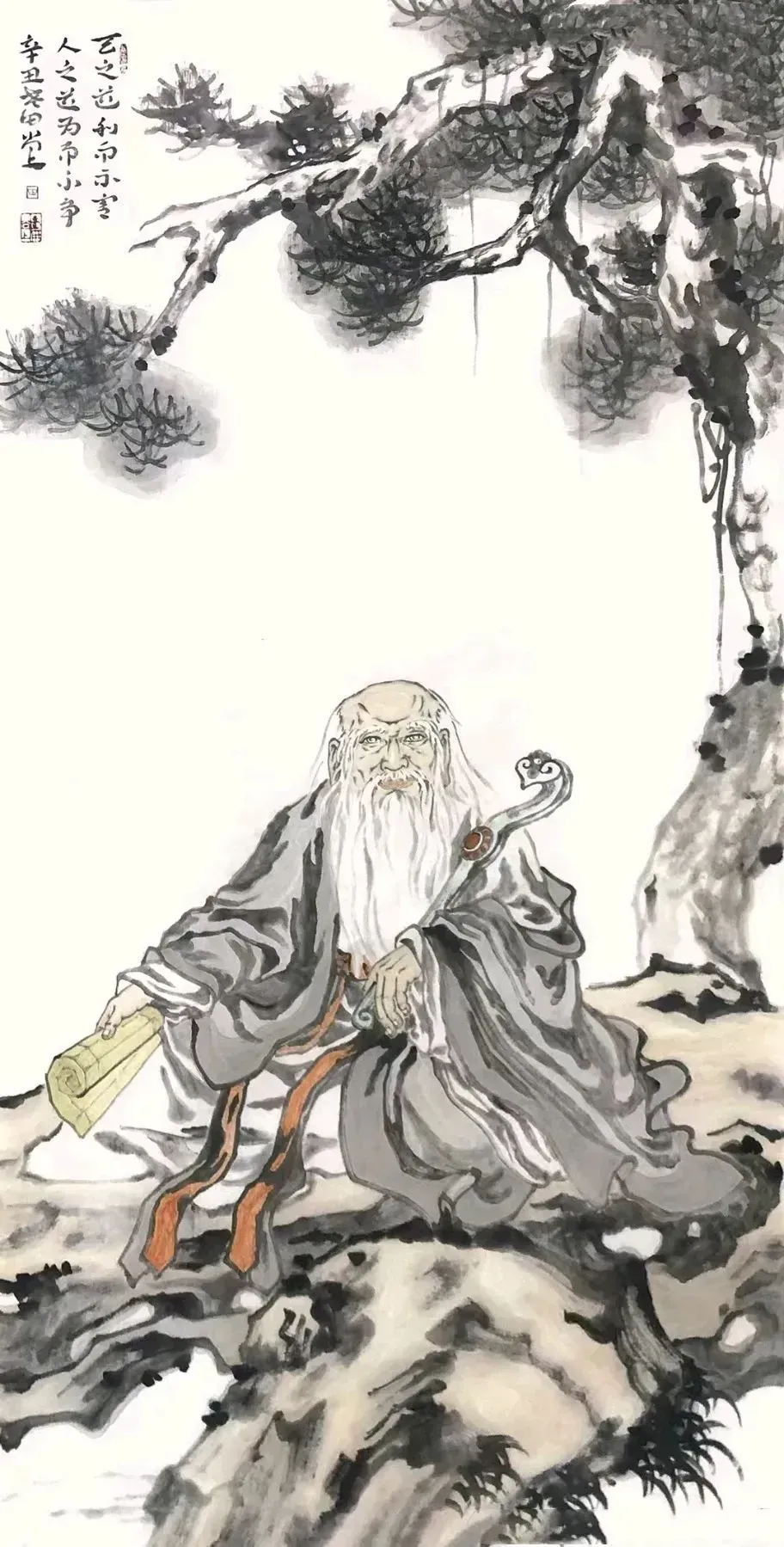

论《老子》中的 “圣人”!

发布时间:2024-09-18

在诸子百家经典中,“圣人”一词并非《老子》所独有,然而在《老子》中,这一术语的出现频率极高。

据初步统计,整本《老子》的二十六章中,“圣人”一词出现了三十一次。

如此频繁的使用,充分体现了“圣人”在老子心中的重要地位。

因此,深入剖析老子所描绘的“圣人”角色,成为理解其思想精髓的一条重要途径。

最高智慧的化身

老子并不自称为圣人,圣人更多地像是历史上伟大的君王,或道家理想中的模范人物。

经过《老子》七十章的深度分析,可以发现圣人实际上是老子自身的隐喻,是老子的化身。

他在70章中道出:“吾言甚易知,甚易行。

天下莫能知,莫能行。

言有宗。

事有君。

夫唯无知,是以不我知。”这段话表明,老子赋予了圣人极高的智慧,认为圣人在无为的状态下能够传达出最高的智慧。

在老子的思想中,圣人不仅是一体道之人,还是一个典型的有道者,这一点在七十七章中得以体现。

书中提到:“孰能有余以奉天下?唯有道者,是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。”这句话的“圣人”显然是一个典型的有道者。

老子哲学的特点在于,他将道提升为“普遍之道”,成为独立于任何事物的绝对存在。

圣人在此作为老子思想的集中体现,完成了道的突破,使其超越具体事物的束缚,成为高于“天”和“帝”的存在。

他提到:“有物混成,先天地生。”(25章)以及“吾不知谁之子,象帝之先。”(4章)。

若道仅仅是先于“天”或“帝”,但没有被抽象为一切事物的本原,那么这一切仍旧是相对的,无法成为形上的道体。

圣人智慧之高超在于,他能够将道升华为“普遍之道”,成为万物的本源,其中“道”统领着所有存在,天也不例外。

在老子心中,圣人为体道之人。

体道之士的精神境界深邃而智慧:“豫兮,若冬涉川;犹兮,若畏四邻;俨兮,其若客;涣兮,其若凌释;敦兮,其若朴。”(15章)其容貌和心境表现出小心谨慎,像是在冰冷的冬日涉足江河;警惕四周,似乎随时提防围攻;端庄严肃,像待客之礼;热情融合,宛若冰雪融化;质朴自然,如未经雕琢的材料;豁达空旷,如深谷中的幽静; 混和纯厚,如未被清澈的浊水。

这种境界正是老子所言的“挫锐”、“解纷”、“和光”、“同玄”的“玄同”境界。

达到这一境界的人,心灵游离于世俗之事,消融一切界限,与道融合为一。

在此清明高远的境界中,圣人无需外出便能洞察天下万物,自然的规律无需望而知,不妄为却能成就伟大。

圣人拥有着极强的洞察力:“圣人不行而智,不见而明,不为而成。”(47章)“是以圣人执一以为天下式。”(22章)承载着道,成为天下的典范。

圣人的智慧同样体现在他虚静、谦让、自守的处世态度上,这反映了老子“进道若退”的辩证思想。

表面看来,那些得胜者谦卑地后退,实际上“退”恰是另一种“进”。

以江海为例,老子指出:“江海所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。”(66章)圣人欲上民,需先以言下之;欲先民,则必以身后。

老子强调,古代帝王自称“孤”、“寡”、“不谷”等,这正是谦退的表现,反映出其终始不自为大的道理“故能成其大”。

同样,“圣人后其身而身先,外其身而身存。”(7章)这便是“进道若退”的切实表达。

老子认为“反者,道之动;弱者,道之用。”(40章)柔弱抑或胜强,水虽柔软,却具无匹力量。

也因此,这升华的艺术让圣人的外在和内在往往是对立的,柔弱谦和的表面下,却蕴含着真正的强大。

老子言:“明道若昧,进道若退,夷道若类。”(41章)这展现出一种谦卑和守弱的态度,不炫耀,不求名利,展现出圣人大智若愚的智慧。

最高的道德标准的化身

中华文化以伦理为根基,儒家思想以复杂的人际关系为基础。

虽然道家以天道自然而论,但诸如老子及黄老学派同样关注社会伦理的表达。

《老子》也被称为《道德经》,显现出“德”字在其中的重要性。

司马迁指出,“上下篇言道德之意”,在书中“德”字出现了33次。

这使我们在认识“圣人”作为最高智慧象征的同时,也看到了其在伦理道德上所具有的崇高价值。

首先,关于“圣人”的修身,老子说:“圣人后其身而身先,外其身而身存。”(7章)与其所修养的内心相伴,处于无为的状态,身体力行,绝不自傲,守住谦卑,顺势而为,追求“致虚极、守静笃”。

圣人从不吝惜给予:“圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。”(81章)

他更不居功自傲,“圣人为而不恃,成功而弗居也。”(2章)。

圣人恪守素朴的表率,劝诫百姓时以“以百姓心为心”,“圣人在天下,怵怵为天下浑其心,百姓皆注其耳目,圣人皆孩之”(49章)。

这低调而谨慎的态度,体现了“圣人”的不偏执与归真返朴。

他的这种人生态度不仅净化了民风,也让人心回归本真,无欲知足。

老子认为“五音令人目盲;五色令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨”。

因此,“圣人为腹不为目”(12章),他不被物质享乐所困,而是追求心灵的宁静与自由。

其次,圣人的品德高尚,待人处理事物公平无私,以“善心”对待一切。

正如他所言:“常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。”(27章)“善者吾善之,不善者吾亦善之,德善也。”(49章)圣人深谙诚实的重要:“圣人不病,以其病病。”(71章),在求知的过程中,他保持对未知的真诚态度。

此外,他的处事原则顺应道性与自然本性,并无杂念。“是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不始。”他所做的事情不是为了回报,而是去感悟天地之道,自然行为没有私心,若动机不纯,便与德无缘。

如今,社会中不乏为了回报而付出的人,显然不符合老子的道德标准。

唯有潜心奉献,自然去做,才能真正体现圣人的内涵,老庄所倡导的超越世俗之道德,即道德的绝对性、纯粹性与超越性。

老子说:“万物莫不尊道而贵德。”(51章)强调道与德是自然而然,出于自然的理所应当。

他将德分为“上德”和“下德”两类,“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。”(38章)。

这显示老子对道德的深刻认识。

上德者应常忘德却仍存德,下德者则执着于所谓的德,最终却失去德。

而庄子则在《庄子·德充符》中提到,德有所长,形有所忘,以德为本,形体为辅,强调德性修养的重要性。

如上所述,老庄对世俗道德虚伪的批判与对道德纯洁的追求形成互补。

与老子的圣人理念不同,儒家则建立起一整套家国伦理,强调个体修养与群体和谐的必然联系。

孔子把仁视作标准,以此调整人与人之间的关系,深信“仁”乃最高境界。

但老子更强调个人的道德内修。

最高的政治理想的体现

在古代中国,缺乏纯粹的理性理论,儒道思想终极指向均为政治。

老子思想的起点是天道,但最终旨在解决现实政治问题。

他的“无为而治”理念贯穿《老子》全书,圣人便成为这一思想的集中体现。

“为无为,则无不治。”(3章)“是以圣人得无为之事,行不言之教。”(2章)同时他指出:“欲上民,必以言下之,欲先民,必以身后。”(66章),体现了他在治国安民上的原则。“圣人无为而民自化;我好静而民自正;我无事而民自富”(57章),体现了他自然而行、以德感化百姓的理念。

综合来看,老子的圣人观既是对政治理想的探讨,也是为当时社会设定的价值目标。

在老子看来,真正的圣人应无私自守,教化民风,才能更好服务于社会。

而庄子笔下的圣人则是“藐姑射之山”中的超然人物,置身于尘世之外,无牵无挂。

这里的圣人虽无形,但其思想却是庄子理想的体现。

余论

面对社会现实,老子进行深刻思考,从自然法则到社会管理,他提出了“无为而无不为”、“事无事,味无味”的救世之道,渴望通过“圣人”实现这一理想。

然而在政策实施过程中,圣人及其治理理念或许会面临理论与现实的矛盾。