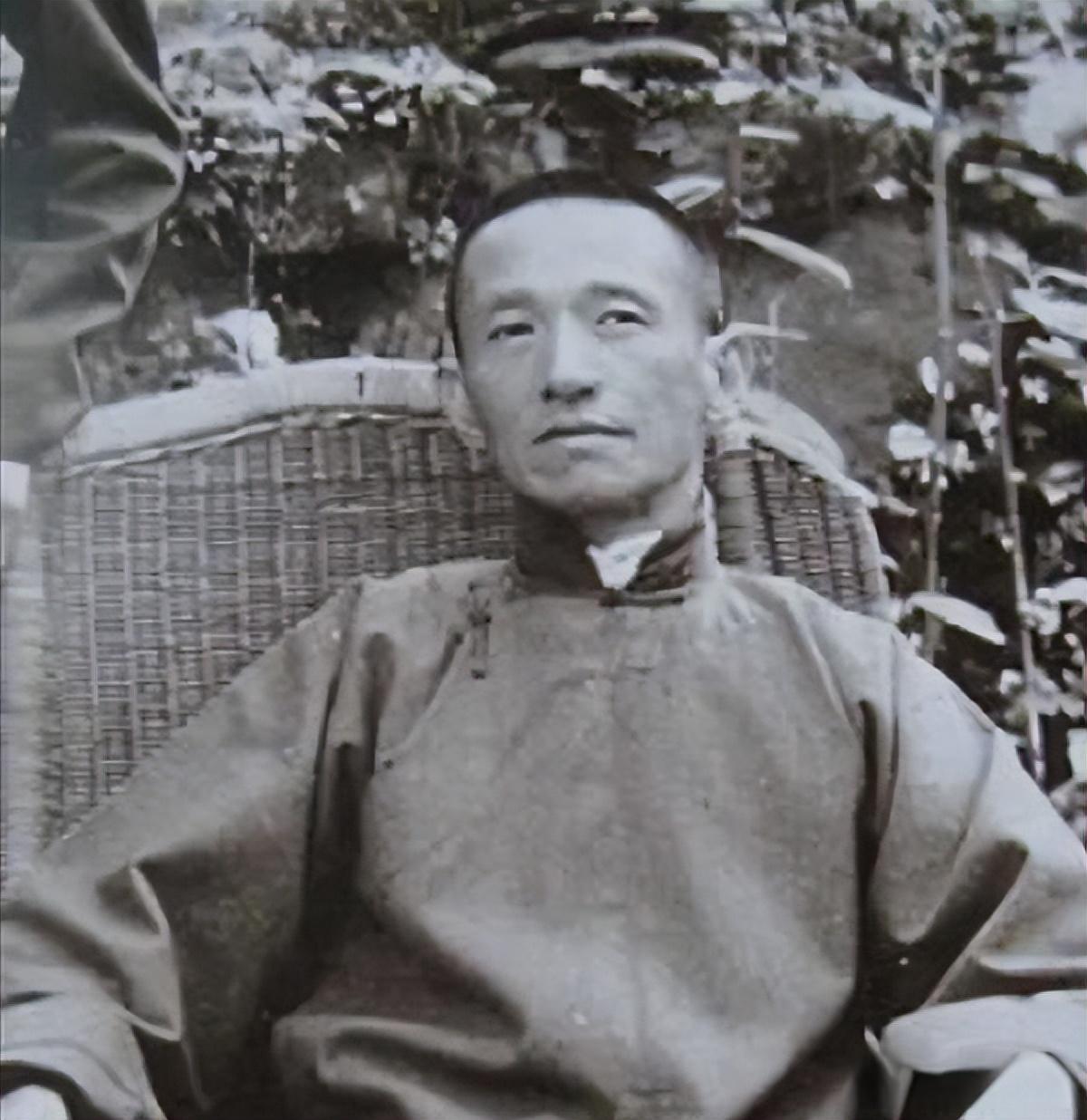

蒋介石的首席幕僚,被称为民国第一文胆的陈布雷,为何选择自杀?

发布时间:2024-09-16

陈布雷,这位被誉为“民国第一文胆”的知识分子,在1948年11月13日选择了自杀。他的死,不仅是个人悲剧,更是那个动荡时代知识分子命运的缩影。

陈布雷的一生,始终围绕着“信仰”二字。早年,他深受孙中山三民主义的影响,坚信通过革命可以救国救民。在《天铎报》和《商报》时期,他不遗余力地揭露北洋军阀的腐败,宣扬共和精神。正如他所言:“陈布雷先生不但有正义感,而且还有革命性。当时人民痛恨军阀,倾心北伐,他的文章往往以锐利的笔锋,公正的态度,尽人民喉舌的职责。”

然而,随着蒋介石的崛起,陈布雷的人生轨迹发生了转变。1927年,他加入国民党,成为蒋介石的亲信。在随后的岁月里,他为蒋介石起草了无数重要文稿,被誉为“领袖文胆”。但这种转变也带来了内心的矛盾。陈布雷曾坦言:“余今日之言论思想,不能自作主张。躯壳和灵魂,已渐为他人一体。人生皆有本能,孰能甘于此哉!”

抗战时期,陈布雷达到了人生的巅峰。他起草的蒋介石庐山讲话,激励了全国军民同仇敌忾、团结抗战的决心。但同时,他也参与了一些反共宣传,这与他早年的理想产生了冲突。他曾表示:“不能用我的笔达我所言”,“为人捉刀是苦恼的”。

到了1948年,国民党政权已处于风雨飘摇之中。辽沈战役的失败,金圆券的贬值,人民生活的困苦,都让陈布雷感到绝望。更重要的是,他所信仰的“主义”已经失去了人民的拥戴。正如陈寅恪所言:“凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感痛苦,其表现此文化之程度愈宏,则其所受之苦痛亦愈甚。”

在这种情况下,陈布雷选择了自杀。他的死,或许是对国民党政权的“殉葬”,或许是对无法实现理想的绝望,或许是对无法摆脱“捉刀人”身份的痛苦。但无论如何,他的死都是一个知识分子在动荡时代中信仰与挣扎的悲剧。

陈布雷的死,让我们看到了那个时代知识分子的困境:他们既有救国救民的理想,又不得不在现实政治中妥协;他们渴望自由表达,却又不得不为权势所用。陈布雷的悲剧,不仅是他个人的悲剧,更是那个时代知识分子共同的命运。