孔融的故事

发布时间:2024-09-16

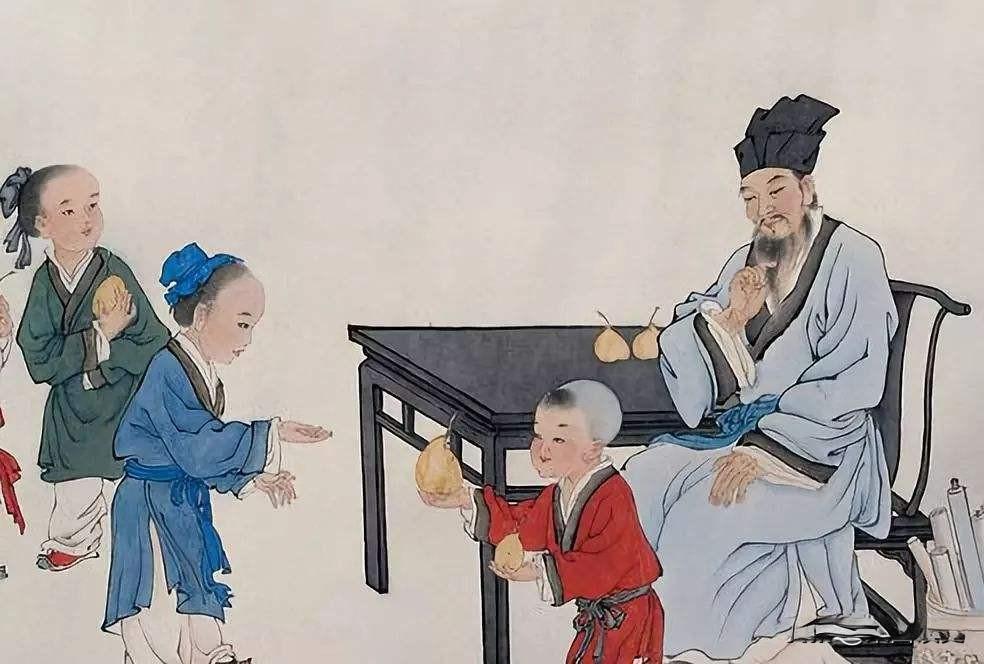

孔融让梨的故事广为人知,这个四岁就能懂得谦让的孩子,长大后却走上了与人们想象截然不同的道路。作为孔子的第二十世孙,孔融自幼便展现出非凡的才华和品格。十三岁时,父亲去世,他悲痛欲绝,需要人搀扶才能站立,被州里称赞为孝子。十六岁时,他机智地保护了名士张俭,展现了过人的胆识和智慧。

然而,孔融的一生并非一帆风顺。他生性刚直不阿,直言不讳,这为他赢得了声誉,也埋下了祸根。在东汉末年的乱世中,孔融历任北海国相、少府等职,颇有政绩。他修城邑,立学校,举贤才,表儒术,被时人称为“孔北海”。但与此同时,他也得罪了不少权贵。

孔融与曹操的矛盾日益加深。他反对曹操的某些政策,如禁酒令,还曾讥讽曹操远征乌桓。更严重的是,孔融在与孙权使者交谈时,对朝廷发表了不当言论。最终,曹操以“招合徒众”、“欲图不轨”、“谤讪朝廷”等罪名,授意丞相军谋祭酒路粹上奏,要求处死孔融。

然而,真正导致孔融被杀的,是他那句惊世骇俗的言论:“父之于子,当有何亲?论其本意,实答为情欲发耳!子之于母,亦复奚为?”这句话彻底触犯了以孝治天下的汉朝价值观,给了曹操杀他的正当理由。孔融的悲剧在于,他虽然才华横溢,却未能审时度势,控制自己的言辞。

尽管如此,孔融在文学上的成就依然不容忽视。他是“建安七子”之一,魏文帝曹丕曾称赞他的文章“扬(扬雄)、班(班固)俦也”。他的散文锋利简洁,六言诗则反映了汉末动乱的现实。虽然他的文集已散佚,但后人仍能从现存的片断中领略他的文采。

孔融的一生,是才华与悲剧交织的一生。他从小聪明伶俐,长大后却因言获罪;他以孝闻名,却最终因不孝之言被杀。这不禁让人思考:在乱世之中,文人应该如何自处?是保持本真,直言不讳,还是审时度势,明哲保身?孔融的选择,给了我们一个值得深思的答案。