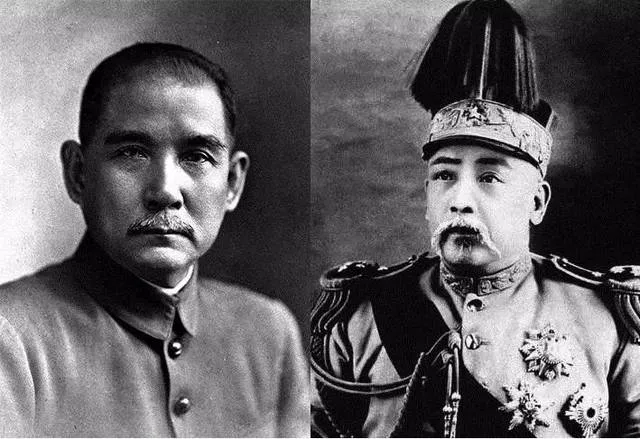

“二次革命”被指“孙黄叛乱”,当时的中国人为何反对暴力反袁?

发布时间:2024-09-02

1913年7月,孙中山、黄兴等人发动“二次革命”反对袁世凯,然而这次行动并未得到当时中国社会的广泛支持。究其原因,主要可以从以下几个方面来理解:

首先,当时中国社会普遍追求法治和宪政。民国建立后,人们期待能够按照法律和宪政精神来解决政治纷争。宋教仁遇刺后,社会上很多人主张通过司法途径解决,而不是再次诉诸暴力。正如《民立报》所言:“即使袁世凯被证明是恶人,那么法律与国会也将会对其做出制裁。”这种观点反映了当时社会对法治的渴望。

其次,民国初年社会动荡不安,人们普遍渴望稳定和秩序。经过多年的战乱和革命,普通民众期待一个强有力的中央政府来维护社会秩序。在这种背景下,国民党发动的“二次革命”被视为再次将国家拖入战乱,因此遭到广泛反对。

再者,国民党内部存在严重分歧,一些重要成员反对使用武力。例如,后来在护国战争中发挥重要作用的云南都督蔡锷就公开表示:“宋案应以法律为制裁,故审判之结果如何,自有法律判判。”这种观点在国民党内部颇具代表性,反映了党内对武力解决的分歧。

此外,当时社会上存在对袁世凯的误解。有观点认为,按照《临时约法》,国民党胜选后宋教仁只是组成责任内阁,并不会实际威胁到袁世凯的地位。因此,袁世凯没有必要刺杀宋教仁。这种看法使得一些人对国民党发动的“二次革命”持怀疑态度。

最后,一些人对革命党的不信任也是反对暴力反袁的原因之一。国民党虽然已经从革命党转型为政党,但在一些人眼中,仍然保留着革命党的旧习,如暗杀、暴力等。正如梁漱溟所言:“现在很清楚摆在外面的,就是武人势力的局面。”这种看法使得一些人对国民党通过武力解决问题的能力和意愿持怀疑态度。

综上所述,当时中国人反对暴力反袁的原因是多方面的。它反映了民国初年中国社会对法治、秩序和宪政的追求,以及对政治稳定的渴望。同时,也暴露了国民党在转型过程中面临的挑战和困境。这段历史提醒我们,在追求政治变革的过程中,必须尊重法治精神,寻求和平、理性的解决之道。