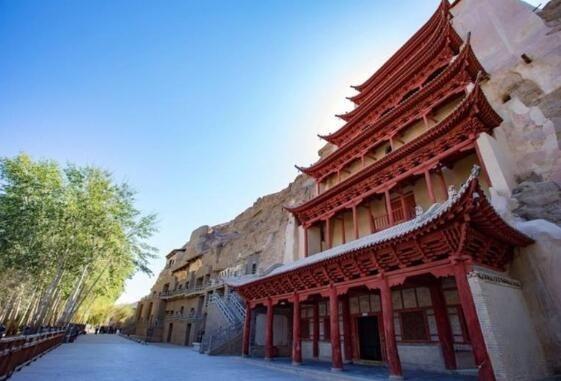

莫高窟—敦煌壁画(一)

发布时间:2024-09-16

敦煌莫高窟的壁画中,飞天是最具代表性的艺术形象之一。据统计,在莫高窟492个洞窟中,几乎每个洞窟都有飞天的形象,总数达4500多身。这些飞天壁画不仅展现了佛教艺术的精髓,更是中西文化交流融合的生动见证。

飞天形象的演变过程,可以清晰地反映出佛教艺术在中国的本土化进程。最初传入敦煌的飞天,受到犍陀罗艺术的影响,融合了古希腊罗马、波斯和古印度艺术的元素。北凉时期(420-439年)的飞天形象较为粗犷,如莫高窟275窟北壁的飞天,身体呈对称的V字型,造型笨拙夸张。到了西魏时期(535-556年),飞天形象开始出现中原化特征,如莫高窟249窟北壁说法图中的飞天,既有中原式也有西域式,体现了文化融合的初貌。

隋唐时期是飞天艺术的鼎盛期。隋代飞天数量最多,色彩斑斓,形象生动。唐代飞天则完成了从印度乾闼婆到中国乐舞飞天的转变。盛唐时期(618-755年),飞天形象达到了完美阶段,完全中国化。这一时期的飞天多为女性造型,体态丰腴,线条流畅,充满动感。如莫高窟217窟北壁的观无量寿经变图中,飞天随着乐器在空中飘动,展现出“反弹琵琶”的经典造型。

飞天形象的演变不仅反映了艺术风格的变化,更折射出当时的社会文化背景。初唐时期,飞天形象充满大国自信,如莫高窟172窟中的飞天,服饰精美,姿态活泼。到了晚唐时期,随着社会动荡,飞天形象变得清瘦,表情忧愁,如莫高窟148窟的六臂飞天,眼神中流露出哀怨之情。

飞天艺术的魅力还体现在其独特的艺术特色上。首先是线条的运用,画工们通过流畅婉转的线条勾勒出飞天的轮廓,创造出“春蚕吐丝”的效果。其次是构图的精妙,飞天常常以“两方连续”的方式环绕洞窟,形成连绵不断的视觉效果。同时,画工们还善于在空白处见缝插针,通过零散分布的飞天让画面更加充实。

敦煌飞天不仅是佛教艺术的瑰宝,更是中西文化交流的见证。它融合了印度佛教、中原文化和西域艺术的精华,展现了中国艺术家非凡的创造力。飞天形象的演变过程,折射出中国传统文化与外来文化交融的轨迹,体现了中华文明开放包容的特质。今天,当我们欣赏这些千年壁画时,不仅能感受到艺术之美,更能体会到文化交流的魅力。