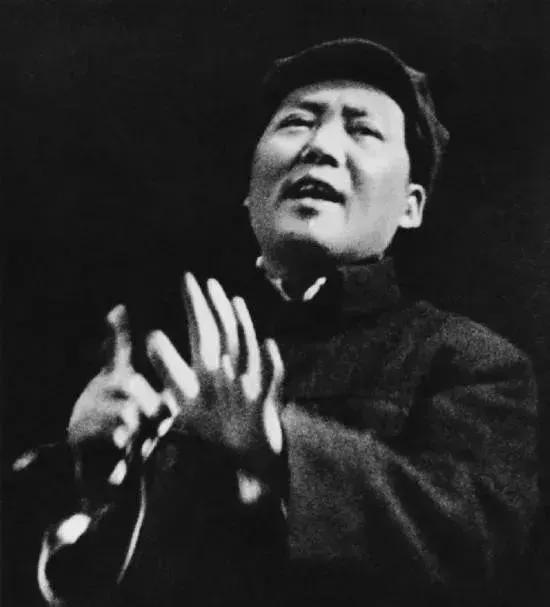

为什么藏民家中会供奉着毛主席画像?

发布时间:2024-09-18

2017年,在红军长征胜利80周年之际,西藏自治区统战部举行了一个新转世活佛的培训班。

培训期间,两位活佛代表全体学员前往韶山,向毛主席的铜像敬献了洁白的哈达。

一位来自昌都江措林寺的90后活佛江措林·土登扎巴向记者表示,藏族百姓视伟大领袖毛主席为文殊菩萨的转世,许多藏人至今仍在家中供奉主席的像。

这次他们派出代表向主席像献哈达,是为了表达对伟人的深切感恩与怀念。

那么,为什么藏族人民对毛主席有如此厚重的情感呢?

在西藏解放之前,占到西藏总人口95%的农奴生活非常悲惨。

他们依附于贵族,没有人身自由,更别提土地和生产工具等基本生活资料了。

与此形成鲜明对比的是,不到5%的农奴主阶级却拥有了西藏全部的土地、牧场和牲畜。

换句话说,解放前的西藏,是一个由极少数人掌控几乎所有生产资料和财富的地方,农奴们的地位与牲畜无异。

他们没有自由外出的权利,想要离开土地,必须获得领主的许可。

如果土地被转让,农奴便会随之转手,连同牲畜和工具一起。

1940年,一项调查显示,当时西藏75%的家庭处于饥饿状态,只能用牛骨头煮野草充饥。

这种悲惨的现状在西藏的广袤土地上延续了千年,直到1949年,经过三大战役的胜利,毛泽东开始将目光投向西南边陲,为解决西藏问题掀开了历史的篇章,西藏人民终于迎来了曙光。

1951年的五一节,毛泽东在北京会见西藏地方政府的领导人,亲自审查并修改了《和平解放西藏办法的协议》(即《十七条协议》)。

他强调,各民族将在团结的基础上实现政治、经济和文化的发展。

《十七条协议》的签订,向世界宣告了西藏的和平解放。

不久后,人民解放军进入西藏,并在喜马拉雅山上插上了象征希望的五星红旗。

从此,西藏人民迎来了历史性的变革。

由于藏胞的生活水平极为艰苦,部队在进藏时严格执行毛泽东所说的“不吃地方”的原则,宁愿自己吃树皮、挖野菜,也绝不向藏民征用一点粮食。

一位名叫白洛的老藏民回忆起解放军进藏初期,老百姓对于兵士充满恐惧,甚至躲避,但渐渐发现解放军不仅纪律严明,且不贪图一针一线。

每当部队修路需要用到藏民的土地时,都会与百姓商讨并给予合理补偿,官兵们还主动为民众提供医疗帮助。

这种作风逐渐赢得了藏民的信任,大家称解放军为“菩萨兵”!

封建农奴制度的解体,根本改变了西藏的社会面貌,这是一场伟大的废奴运动。

然而,改革势必会影响某些既得利益者,西藏也不例外。

自1952年起,农奴主开始发动一些零星的叛乱,1959年3月10日,以十四世达赖喇嘛为首的农奴主反动势力发动全面叛乱。

然而,在人民解放军的努力下,叛乱最终失败。

当年,中央决定由西藏自治区筹委会代行地方政府职权,民主改革如火如荼地展开。

农奴主的土地被直接分给负责耕作的农奴,与农奴主之间的依附关系彻底解除,农奴的债务也被取消。

由此,西藏的百万农奴实现了“翻身把歌唱”。

以毛泽东为核心的第一代中央领导集体,带领西藏走出了黑暗,走向了光明,从落后迈向进步,从封闭步入开放,为西藏带来了一个平等而崭新的时代。

作为坚定的唯物主义者,毛泽东对藏民的宗教信仰问题持慎重态度,强调保障藏族人民的宗教信仰自由,不论是信教的还是不信教的,一律加以保护,绝不歧视任何人。

在佛教盛行的西藏,这项政策对维护民族团结和社会稳定发挥了重要作用。

正因以上种种原因,西藏人民始终对毛泽东等领导人怀有深厚感情。

在拉萨郊区,有位曾经受尽折磨的农奴洛桑说过,农奴制推翻后,他曾对人们说,“毛主席领导的人民解放军是我们的救星”,并在家中的神龛上供奉着毛泽东像,且还向上敬献哈达。

在山南市隆子县热荣乡,有位名叫次卓玛的普通农妇。

她于六十年代初出生,记得小时候家里的长辈常感慨说,“以前土地都是供地主耕种,自己连吃饭都难。

多亏了毛主席,我们才有了自己的土地和牲口,才能吃饱穿暖。”

在老人的影响下,次卓玛这一代的藏民心中铭刻着,“如今的美好日子是毛主席带来的”。

童年时,次卓玛家中就悬挂着一幅毛主席1935年在陕北穿军装的半身像。

这一幅画被镶嵌在金色的框架中,画下方标注着红色的藏文,是家中珍贵的财产。

后来,次卓玛一家从热荣乡迁至玉麦,这幅画像也被随之带走,并挂在新家的显眼位置。

曾有位四川商人到玉麦村收购文物,愿意高价购买这幅画,却被次卓玛坚决拒绝。

“这是我对毛主席的深情,也是对家族的纪念,怎能抛弃呢?我希望代代相传。”

对于那些曾受到压迫、饥寒交迫、被视作私人财产毫无尊严的旧时代西藏人来说,填饱肚皮、获得自由,是他们最大的梦想。

正因如此,为实现这个梦想的伟人毛泽东,在去世多年后,仍被世世代代的藏民视作神明,供奉在神龛之上。