我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”为何至今仍在太空中运行

发布时间:2024-09-19

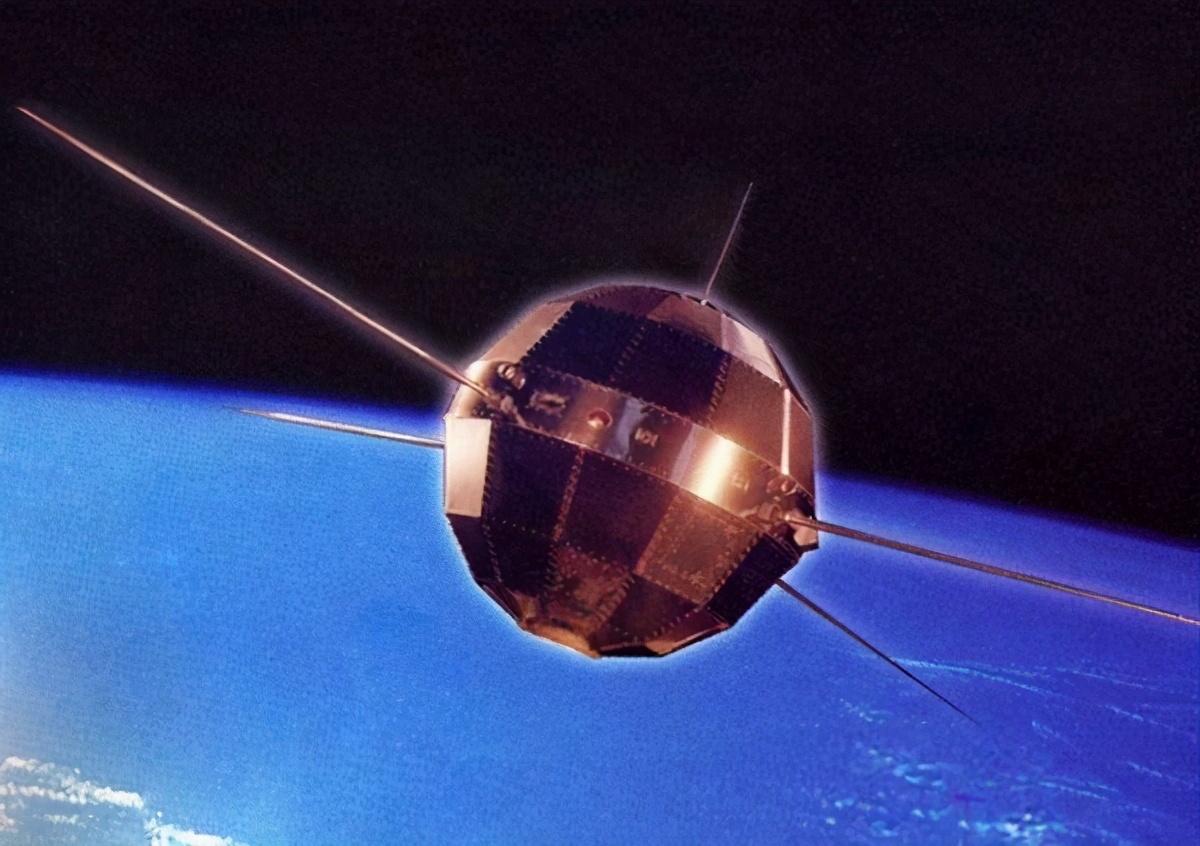

1970年4月24日,中国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”。半个多世纪过去了,这颗设计寿命仅为20天的卫星仍在太空中运行,成为人类航天史上的一段传奇。那么,东方红一号为何能在太空中持续运行50多年?这个问题背后,折射出中国航天技术的发展历程和独特成就。

东方红一号的“长寿”首先得益于其出色的设计。这颗卫星采用了近似球体的72面体结构,直径约1米,重173公斤。这种设计不仅有利于减少太空中的阻力,还能有效分散太阳辐射和微陨石的冲击。卫星表面覆盖了特殊的铝合金涂层,既能反射阳光,又能吸收和散发热量,保持内部温度稳定。此外,东方红一号采用了自旋稳定方式,以每分钟120转的速度旋转,这不仅简化了姿态控制系统,还能有效抵御外部干扰。

太空环境对卫星寿命的影响是巨大的。东方红一号运行在近地轨道上,高度在439公里到2384公里之间。在这个高度,虽然大气已经非常稀薄,但仍存在微弱的大气阻力。根据大气阻力公式F=1/2ρv^2ACd,其中ρ是空气密度,v是卫星速度,A是迎风面积,Cd是阻力系数,C是常数。东方红一号的高轨道和小迎风面积大大降低了大气阻力的影响,为其长期运行创造了有利条件。

中国航天部门对东方红一号的精心维护也是其“长寿”的关键。虽然卫星的设计寿命只有20天,但科研人员并未放弃对它的监控和调整。通过地面站,他们定期监测卫星的轨道参数和健康状况,及时调整轨道高度,避免其过早坠入大气层。这种持续的维护工作,使得东方红一号能够在太空中持续运行,远远超出了最初的设计预期。

从历史角度来看,东方红一号的长期运行具有重要意义。它不仅是中国航天事业的起点,更是中国科技实力的象征。在冷战时期,东方红一号的成功发射和长期运行,向世界展示了中国在航天领域的进步,增强了民族自豪感。同时,它也为后续的航天任务积累了宝贵的经验,为中国成为航天大国奠定了基础。

与其他国家的第一颗卫星相比,东方红一号显示出独特的优越性。苏联的第一颗卫星斯普特尼克1号仅运行了3个月,美国的探险者1号工作了近12年,法国的阿斯特里克斯卫星至今仍在轨道上,但已停止工作。相比之下,东方红一号不仅在轨道上持续运行,还保持了良好的状态,这充分体现了中国航天技术的先进性和可靠性。

东方红一号的“长寿”之谜,不仅是一个技术问题,更是一个历史和文化的象征。它见证了中国从航天新手到航天大国的蜕变,也展示了中国科学家的智慧和毅力。在未来,随着航天技术的不断进步,我们有理由相信,会有更多像东方红一号这样的“长寿”卫星,在太空中继续书写人类探索宇宙的新篇章。