【传承】母亲节:萱草文化的前世今生

发布时间:2024-09-16

“

慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。

” 诗中的“草”便是萱草。

人类文化的基础是孝道,《隋书·帝纪·卷三》中记载:“

孝悌有闻,人伦之本,德行敦厚,立身之基。

” 在家尽孝、为国尽忠是中华民族的优良传统。

- 出身风雅殿堂:从个人之忧到家国之忧

萱草起源于风雅殿堂,翻阅历史,可以见到萱草文化意象早在两千多年前的《诗经·卫风·伯兮》中就已出现:“

焉得谖草,言树之背。愿言思伯,使我心痗。

” 表达了对出征夫君的思念。“

谖草

”即萱草,《尔雅·释训》述:“

谖,忘也。

” 东汉许慎的《说文·草部》注释:“

宪,令人忘忧艸也。从草,宪聲。

” 疏云:“

君子既过时不反,己思之至甚,既生首疾,恐以危身,故言我忧如此,何处得一忘忧之草,我树之于北堂之上,冀观之以忘忧。

” 这是赋予萱草忘忧意的开端,之后在历代文学和绘画中被广泛应用。

曹植、夏侯湛、傅玄等文人都曾为之作颂或作赋,黄筌、赵昌、赵孟頫、唐寅、文徵明、徐渭等书画家也创作了萱草题材作品。

根据相关研究,先秦以来专题吟咏萱草的诗歌达300多首。

为百姓苦难、黍离之悲、民族命运而深忧的“忧世”情怀,是中华文化的重要内容。

随着历史文化的发展,以萱草写忧的文学意象愈益丰富,不仅有个人感怀的抒写,更有对国家民族的关切,赋予萱草文化深厚的社会意义。

如北宋石延年《题萱花》诗:“

移萱树之背,丹霞间金色。我有忧民心,对君忘不得。

” “移萱树之背”即“言树之背”的典故,《伯兮》中的“忧”是思妇的个人忧思,而“

我有忧民心,对君忘不得

”是家国之忧。

作者将萱草与忧民之心相连,展现了对民生维艰的忧虑与深重的忧患意识,大大丰富了萱草意象。

- 群体心理与记忆:慈母意象的生成与兴盛

在文献中,三国至魏晋时期出现“宜男花”一名。

那时战火纷飞、瘟疫流行、蝗灾肆虐,中原人口锐减。

西晋周处《风土记》记载:“

花曰宜男,妊妇佩之,必生男。又名萱草。

” 反映了那时人民祈求生活安定、子嗣兴旺的美好愿望。

之后萱草的象征意义转向母亲主题,明代林弼《林登州集·怡萱堂记》:“

萱有‘宜男’之名,故为子者托以为母之义焉。

” 将宜男花母子关系与萱草相连。

特别是隋唐以后,萱草代指慈母的文化意象逐渐显现。

孟郊《游子》诗:“

萱草生堂阶,游子行天涯。慈亲倚堂门,不见萱草花。

” 虽仍是以忘忧为主题,但这是最早将萱草与“母亲”联系起来的诗,“母亲”形象跃然纸上。

唐人牟融在《送徐浩》中以萱代母:“

知君此去情偏切,堂上椿萱雪满头。

” 宋代家铉翁的《萱草篇》:“

人子惜此花,植之盈北堂。庶以悦亲意,岂特怜芬芳。使君有慈母,星发寿且康。……

” 明确表达了植萱“悦亲”及萱草代母的意象。

其后,祈愿母亲安康、长寿,以及赞美母亲的诗歌和绘画作品大量涌现,成为传统文化的象征符号。

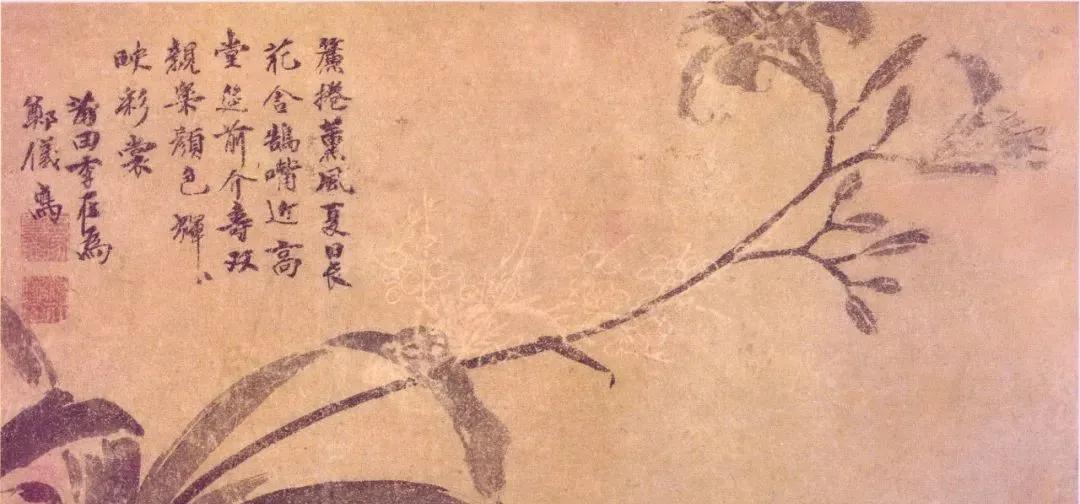

明代宫廷画家李在的《萱花图》描绘了一枝萱花,或怒放或含苞,左上自题七绝一首:“

帘卷薰风夏日长,花含鹄嘴近高堂,筵前介寿双亲乐,颜色辉辉映彩裳。

” 在祝寿图中,具有长寿寓意的物象常与萱草同时出现,如元代画家刘善守的《萱蝶图》,画中蝴蝶、灵芝、白头翁都是长寿的象征。

明代文徵明的《松萱图》、清代李鱓的《萱石图》等,常用萱石、松萱搭配作为祝寿作品。

▲ 明代 李在 《萱花图》

明清以后,尤其是清代考据学兴盛,对以萱代母主题的象征内涵存在怀疑,但在思想文化环境和创作取向的推动下,萱草作为母亲花的文化内涵逐渐强化,成为中华民族群体心理和记忆的一部分。

- 新时代新实践:传统意象融入当代生活

文化是人类物质和精神成果的总和,是各民族长期生产、生活的结晶,应围绕时代和社会需求进行新的实践,使萱草的传统文化意象融入当代生产生活方式,“以古人之规矩,开自己之生面”。

作为常见食材,黄花菜具备极大的社会需求与可行性,可以联合企业、高校和科研机构,推动萱草与黄花菜产业融合发展,通过广泛种植与食用,既实现商业价值,又传播文化价值,促进萱草文化符号在新时代的构建。

作为观赏花卉,不同品种的萱草可以装点各类花坛绿地,装饰生活。

在观赏之余,这一“中华母亲花”还蕴含深厚的文化底蕴。

总之,萱草文化需要贴近当代生活方式与价值追求,挖掘、凝练中华母亲花的时代价值,融入教育等方面,使萱草文化作为文化资源持续发挥作用,激发更深层的文化动力,使优秀传统文化内涵接近生活,成为情感、道德滋养的新源泉,和培育中华民族共同体意识的重要精神力量。