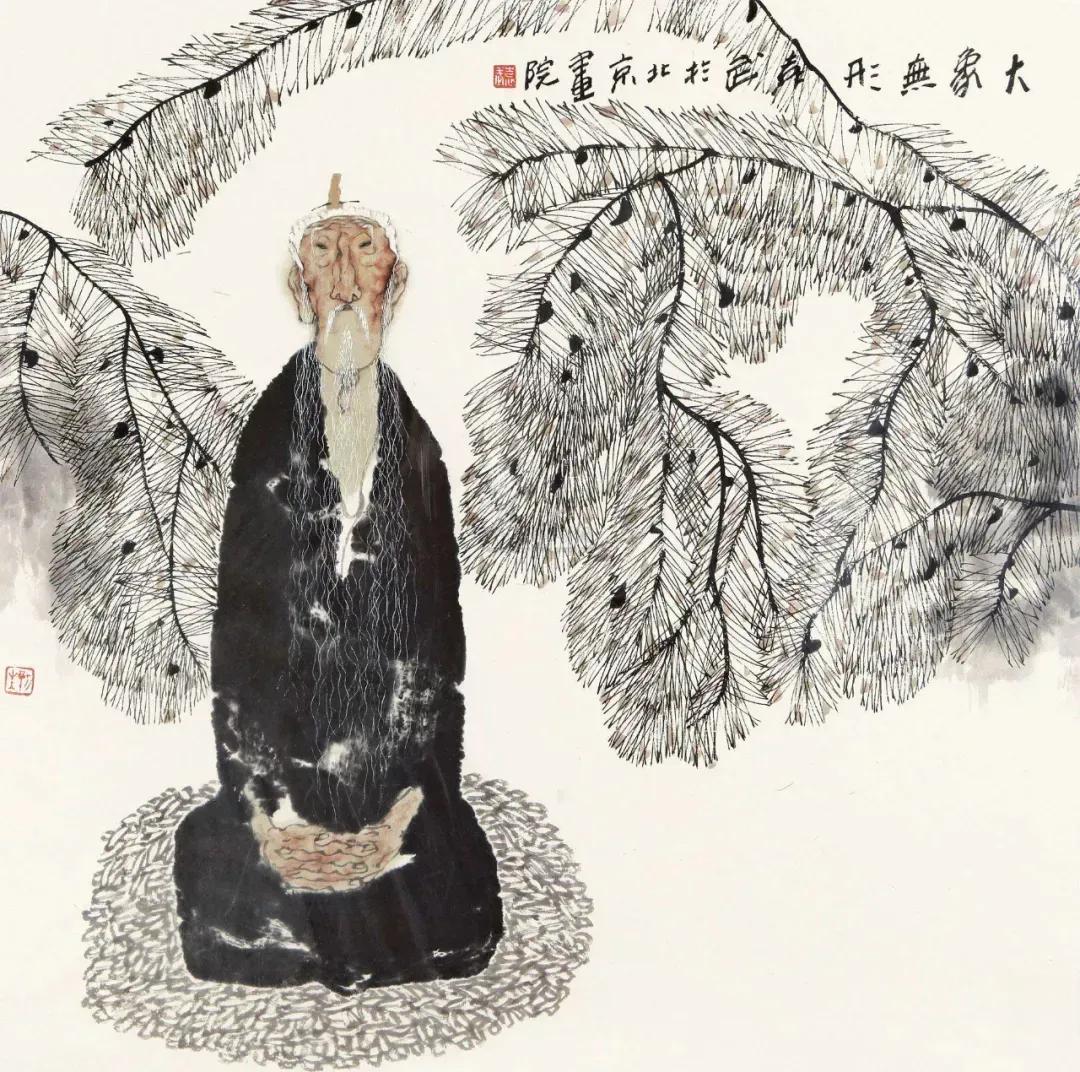

致虚极,守静笃!道长教你如何做到天人合一!

发布时间:2024-09-18

壹

老子在《道德经》第十六章中曾提到:“致虚极,守静笃。

万物并作,吾以观其复。

夫物芸芸,各复归其根。

归根曰静,静曰复命。

复命曰常,知常曰明。

不知常,妄作,凶;知常,容。

容乃公,公乃王,王乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。

”

在追求内心的空灵与宁静时,每一个欲望和思虑都化为虚无,守护这份至诚至信的安宁。

体内的气血在经脉中自由流淌,而外部世界则持续变化。

深刻体验这些生老病死的循环,观察万物回归其根源。

当我们达到这个本质,明白自己的本心,这种“静”的状态便是重返自我的本然;保持天真自然的本性、无为的内心才能实现长久的生存;理解并践行这一规律则被称为明智。

若不明此道,盲目行动必将招致危险,而把握此理则能洞察一切,明晰细节。

当融会贯通,便能达到至大至正之境,成为无处不在、无时不在、充盈天地、贯穿古今之境;最终实现天人合一的深刻理解——我即宇宙,宇宙即我,从而真正进入道的境界。

遵循道理,才能实现长久的存在与不灭。

内修的第一步,心灵的修养便是要“虚”,即“虚其心”。

如前所述,虚心体现为谦虚与谨慎,去除内心的成见与杂念。

贰

那么,为什么要这样修行呢?由于心中若有杂念,便会导致七情六欲的情绪波动,这种波动会直接干扰体内气血的正常流动。

中医有言:“怒伤肝,喜伤心,悲伤肺,恐伤肾。”一个心理状态不健康的人,终究会在最脆弱的脏器和经脉处爆发疾病。

可以说,人类绝大多数的病痛皆源于不遵循自然法则,其中“心”的疾病尤其突出。

若能保持平和自然的心境,便能对万物怀有顺其自然的态度,自身体内的气血才能正常流动,自我调节与修复。

实际上,每个人都有内修的方式——睡眠,即可解决劳累,缓解多种症状。

通常,拥有良好睡眠质量的人必是健康的人,若睡眠出了问题便是最大的痛苦。

疲倦除外,至今尚未听闻有何神奇药物能根治。

一般人习惯被动地内修,在沉睡中自然放下白天的争斗与欲望;而唯有真聪慧者,才能主动进行内修,进入禅定。

此时所需的只是坚持那份平常心,将内心一切不必要的东西清理干净。

如此,便不会再受七情六欲的心理波动干扰,气血也将恢复正常运转。

禅定所需的仅仅是“心安”,而非外在形体的配合。

形体虽可辅助,但保持“心”在正确的状态上才是至关重要的。

只要“心”始终保持在适当的位置,无论是行走、坐卧、工作、学习,甚至吃饭、睡觉,皆可视为在禅定与内修。

若能做到让“心”在“虚”的状态下保持,这将实现二十四小时都在“虚其心”的境界。

叁

在《十善业道经》中有一段话:“于昼夜常念思维观察善法,令诸善法念念增长,不容毫分不善间杂。”这句话的意思是,在二十四小时内不停地内观自己的情感,确保“善法”在一个个念头中不断成长,绝不可让一点坏念头混入其中。

到了这个地步时,便可称之为“致虚极”。

“守静笃”,在于心态的把握。

首先要“静”:即是宁静、安静、不起妄念;其次要“笃”:保持诚信、宽广、无所畏惧,对于已发生的事情不再划分,未发生的事情亦不必焦虑。

这时,“万物并作”,我亦可“观其复”。

此处的“作”并非我所驱使,而是自然而然的结果。

原本那颗浮躁的“心”阻碍了我的观察,而如今则具备了这样的能力。“观”指的就是充当一个“旁观者”,无须试图主宰或指挥,保持“观其复”的状态是你的任务。

观到的是什么呢?“夫物芸芸,各复归其根。”原来最终万物都要回归源点。

回归根源即为“静”,亦可称之为“复命”,更可理解为“常”。

在此,回归根源的状态为“静”,结果为“复命”,而规则为“常”。

这正是最大的真相,这就是“常”,“常”为“道”。

明白这一“常”便称明智,若不理解则会盲目妄作,进而酿成“凶”,掌握此道方能“容”。

这个道理简单明了。

“容乃公,公乃王,王乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。”

这正是一个“天人合一”的过程,即通过先“内圣”再“外王”,顺应宇宙大道的历程。