揭秘:被诅咒的禁画——《雨中女郎》,有那么可怕吗?

发布时间:2024-09-16

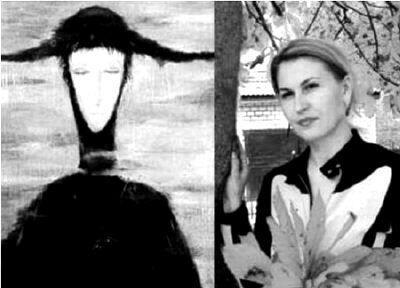

乌克兰女画家斯韦特兰娜·捷列茨创作的 《雨中女郎》被誉为“世界上最邪的一幅画” 。这幅作品不仅引发了买家的恐惧,甚至导致了创作者本人的精神崩溃。那么,这幅画究竟有何魔力,竟能让人如此恐惧?

画作《雨中女郎》引发买家恐惧

1997年,捷列茨在一次奇异的梦境启发下,用一个月时间完成了《雨中女郎》。 画中描绘了一位身穿黑色长袍的女子,头戴斗笠,面容惨白,双眼低垂。 画作展出后迅速售出,却接连被三位买家退货。 第一位买家是一位单身女老板,她声称挂画后每晚都能听到脚步声和敲门声。 第二位买家是一位年轻男子,他抱怨画中女子的眼睛似乎在动,让他无法安睡。第三位买家则表示,画中女子的白眼珠让他头痛不已,情绪失控。

这些离奇的事件让《雨中女郎》蒙上了一层神秘的面纱,甚至被传为“受到诅咒”的画作。然而,真相真的如此简单吗?

画作特点引发观众不适感

从艺术角度来看,《雨中女郎》确实有着令人不安的特质。画中女子的五官比例失调,头身比不正常,表情不自然,惨白的皮肤完全不像正常人。 这种处理手法非常符合日本机器人专家森昌弘提出的“恐怖谷理论”。

恐怖谷理论解释画作恐惧感

“恐怖谷理论”指出,当某个类人物体与人类的相似程度越来越高,人类对它的好感度也会越来越高,但当相似度达到100%之前,人类会突然对它感到极度反感和恐惧。这种现象在艺术创作中同样适用。

《雨中女郎》中的女子看似人类,却又有着诸多不自然之处。 她的眼睛低垂却又仿佛在眨眼,斗笠下的轮廓模糊不清,仿佛随时可能消失。 这种似人非人的状态,恰好落入了“恐怖谷”的范畴,引发了观者的不适感。

理性看待艺术作品避免过度解读

尽管《雨中女郎》引发了一系列离奇事件,但专家们认为,这更多是心理暗示和艺术手法共同作用的结果。画作本身并没有所谓的“诅咒”,而是观众的想象力和心理暗示在作祟。

在现代社会,我们该如何看待这类艺术作品?一方面,我们应该保持开放和包容的态度,欣赏艺术家的创意和技巧。另一方面,我们也要理性看待艺术,避免过度解读和迷信。 艺术的价值在于激发思考和情感共鸣,而非制造恐惧和迷信。

《雨中女郎》的故事告诉我们,艺术的力量是强大的,它能够触动人心,引发共鸣。但同时,我们也要学会区分艺术创作和现实世界,保持理性和批判性思维。只有这样,我们才能真正欣赏艺术之美,而不被其表象所迷惑。