因杨秀清盲目排外 ,使本想押宝太平天国的西方列强,转而支持清廷

发布时间:2024-08-29

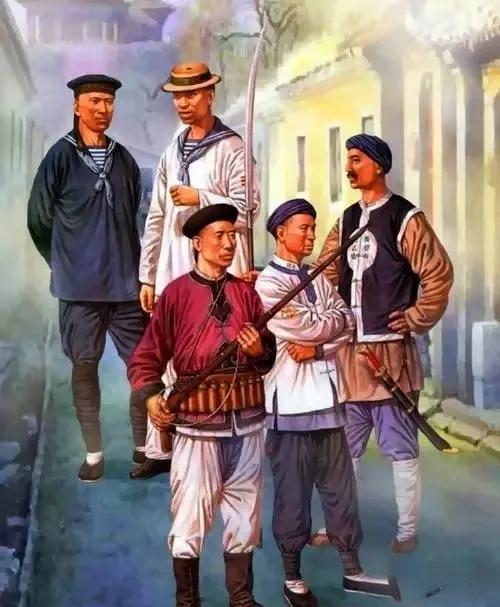

1851年,洪秀全领导的太平天国运动爆发,这场持续14年的农民起义不仅震撼了清朝统治,也引起了西方列强的密切关注。然而,太平天国与西方列强的关系经历了从相互同情到最终对立的复杂演变,其中杨秀清的排外政策起到了关键作用。

太平天国运动的核心思想是将中国儒家大同思想、农民平均主义与西方基督教教义相结合。洪秀全在1836年接触到一本名为《劝世良言》的基督教宣传册,这成为他创立拜上帝教的契机。太平军在1853年定都南京后,西方列强对这个新生政权产生了浓厚兴趣。英国公使文翰在访问天京时,试图了解太平天国对外国人的态度以及是否愿意承认英国在华特权。

在这一关键时刻,杨秀清代表太平天国向文翰表示:“尔海外英民不远万里而来,归顺我朝,不仅天朝将士兵卒踊跃欢迎,即上天之天父天兄,亦当嘉汝忠义也。”这种将西方人视为“洋兄弟”的态度,反映了太平天国领导人对基督教的认同,但也暴露了他们对外部世界的无知。

然而,杨秀清随后又要求英国人“自由进出”、“随意进退”,并承诺“货税不征”。这种近乎无条件的开放政策虽然暂时缓和了与西方列强的矛盾,但也损害了国家主权,为日后的关系恶化埋下了隐患。

随着太平天国势力的扩张,特别是1860年太平军逼近上海,西方列强的态度发生了根本转变。英国公使普鲁斯宣称中立政策不再适用,转而支持清政府镇压太平军。1862年,英国与清政府联合组建“洋枪队”,直接参与镇压太平天国的军事行动。

西方列强态度转变的原因是多方面的。首先,太平天国拒不承认西方列强与清政府签订的不平等条约,这直接威胁到列强在华利益。其次,太平天国领导人缺乏外交经验,未能妥善处理与列强的关系。再者,太平天国的宗教狂热和排外政策,使西方列强对其产生了不信任感。

杨秀清的排外政策在这一过程中起到了关键作用。他一方面将西方人视为“洋兄弟”,另一方面又坚持传统的大国意识,要求外国人行跪拜之礼,甚至提出将外国人的妹妹嫁给天王的荒谬要求。这种矛盾的态度不仅未能赢得西方列强的支持,反而加剧了双方的隔阂。

太平天国运动的失败,其原因是多方面的,但未能妥善处理与西方列强的关系无疑是重要因素之一。这一历史事件给中国的启示是:在追求民族独立和国家富强的过程中,既要坚持原则,又要保持开放;既要维护国家主权,又要善于处理与外部世界的关系。只有这样,才能在复杂多变的国际环境中把握机遇,实现国家的长治久安。