历史上的“小冰期”是什么?又要来吗?

发布时间:2024-09-19

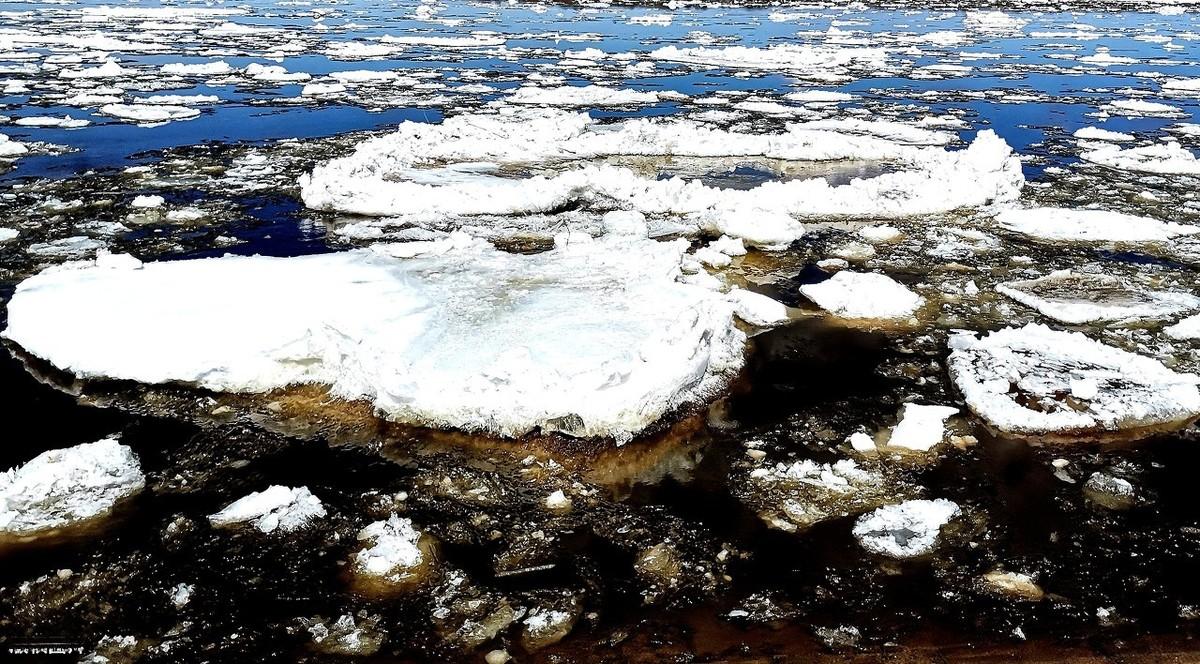

小冰期(Little Ice Age)是指在中世纪温暖时期之后,全球气温出现下降的现象。这一时期大约从1550年持续到1770年,结束于19世纪初期。在这220年间,全球经历了四次特别寒冷的时期:沃夫极小期(1350年前后)、史波勒极小期(1450-1570年)、蒙德极小期(1645-1715年)和道尔顿极小期(1770-1830年)。

小冰期对人类文明产生了深远的影响。气温下降导致植物生长季节缩短,土壤降温,粮食作物产量减少,谷物价格上涨,全球各地频繁出现饥荒与瘟疫。死亡率上升使得全球人口增长率在这段时间内减缓。小冰期时期也是暴乱、抢掠及死亡的高发期,许多文明的历史古籍都记载了这段混乱的时期。

在中国,小冰期的影响尤为显著。竺可桢在《中国气象史》中指出,中国历史上有四次小冰期。其中,明朝末期出现了极冷的气候,年平均气温较其他时期大幅下降。酷寒使降雨区域南移,明朝出现全国性的大旱灾。夏天大旱与大涝相继出现,冬天非常寒冷,使粮食大幅度减产,引发社会动荡,人口锐减。旱灾变得越来越频繁,同时鼠疫也开始蔓延,波及数省的大鼠疫在山西爆发。珠江三角洲等地频繁遭遇降雪,并出现牲畜冻死的现象。有学者认为,小冰河时期是明朝灭亡的主要原因之一。

小冰期的成因复杂,包括轨道周期变化、太阳活动减少、火山活动增加、海洋洋流变化、人口波动等。科学家们初步确定,小冰期可能与地球绕太阳运行轨道的周期性变化有关。地球轨道的这种变化在过去2000年间导致了北半球长期的冷却趋势,这一趋势持续贯穿了中世纪和小冰期。

然而,进入20世纪后,这一趋势突然逆转。由于温室气体的排放,全球温度开始上升。这表明,人类活动正在对地球气候产生重大影响。尽管如此,仍有一些专家指出,2012年发生的北半球严寒气候可能预示着另一个小冰期的到来,这个小冰期或将持续20到30年。但这一说法并未成为科学界的主流观点。

当前,全球气候变化的趋势与小冰期时期截然不同。根据《第三次气候变化国家评估报告》,近百年(1909

2011年)来中国陆地区域平均增温0.9

1.5℃。近十五年来气温上升趋缓,但仍然处在近百年来气温最高的阶段。全球范围内,2011至2015年是有记录以来最热的五年,2015年全球平均温度首次高出工业化前时期温度1℃。

尽管如此,我们仍不能忽视气候变化对人类文明的潜在影响。历史经验告诉我们,气候变化可以引发社会动荡、经济衰退、人口迁移等一系列问题。面对当前的全球变暖趋势,人类需要采取积极有效的措施来应对气候变化,以避免重蹈历史覆辙。这不仅关乎我们这一代人的福祉,更关乎人类文明的未来。