“东亚病夫”是西方人造出来耻笑中国人的吗?颠覆你的认知!

发布时间:2024-09-18

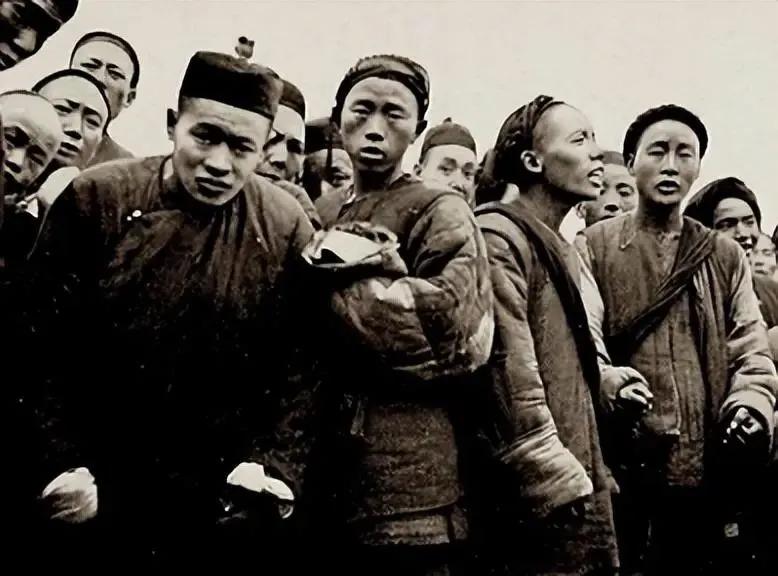

长久以来,我们一直认为“东亚病夫”是西方人故意侮辱中国人的身体素质,以至于在各种场合拼命雪耻。

从《精武门》等影视作品,到奥运会上获得大量金牌,我们不断证明中国人不是“东亚病夫”。

可“东亚病夫”真的是西方人发明来嘲笑中国的吗?

有学者研究表明,

“东亚病夫”其实是中国人“自我东方化”的结果。

有学者研究表明,

“东亚病夫”其实是中国人“自我东方化”的结果。

后殖民理论指出,

西方人出于偏见和某种需求,塑造了一个模糊且含混的“神秘东方”

,并将中国、日本、朝鲜等国家混为一谈,加以曲解。

而所谓“自我东方化”,即我们接受了西方的看法,从西方借用概念,然后自我丑化。

1896年10月17日,上海英文报纸《字林西报》转载了伦敦某报的一篇文章,次月由梁启超任主笔的《时务报》转译成中文,题为《中国实情》。

文中首次提到“夫中国——东方之病夫也”,但并非指中国人身体素质不行,而是通过清朝官场腐败导致的军事和政治改革失败来述说。

尽管作者称中国为“东方之病夫”,本意并不是侮辱中国,而是期望“北京执政之臣,若以除旧弊、布新猷为急务,尽管时机已迫,不为晚也”。

原来,

西方眼中的“病夫”是一种隐喻,意指中国的政治不作为。

在西方,“病夫”是形容一个国家力不从心的常用语,最初用来描述奥斯曼帝国曾经辉煌但近代腐朽。

甲午战争让全世界震惊:大清帝国竟然败于小日本,且败得惨不忍睹!于是,西方人将形容土耳其的“欧洲病夫”(Sick man of Europe)换用到中国,称为“东亚病夫”(Sick man of East Asia)。

这时,“病夫”一词在中国变得流行,但更多使用它的并非西方人,而是中国人自己。

严复、梁启超等经常用“病夫”来形容晚清时的中国:改革进度缓慢,官场积弊严重,使国家变成了“东亚病夫”。

严复提到鸦片和缠足影响身体健康,但他并未用“病夫”来描述国人的体质。

后来,严复引入社会达尔文主义,梁启超深受其影响。

1902年,梁启超发表《新民说》,首次用“病夫”来形容国人身体。他认为一个国家要强大,首先人种要优秀,而中国男子手无缚鸡之力,以文弱为美,且吸食鸦片,“其人皆为病夫,其国如何不病。”

梁启超可能是首位将“病夫”与国人体质挂钩的人。

梁启超可能是首位将“病夫”与国人体质挂钩的人。

鉴于他在中国舆论界的影响,“病夫”一步步从国家无力振兴转向身体孱弱的国民。

谭嗣同曾说:“且观中国人之体貌,亦有劫象也。

试以拟诸西人,则见其萎靡,见其猥鄙,见其粗俗,见其野悍。

或瘠而黄,或肥而弛,或萎而伛偻,其光明秀伟有威仪者,千万无一二。”国人体质成为突出问题,推动了清末的天足运动和鸦片禁政。

当时,中国人编造了许多西方人如何耻笑我们身体的故事,然后说西方人卖鸦片给我们,并辱骂我们是东亚病夫,这被视为“二次侮辱”。

实际上,与其说是西方人攻击我们,不如说是我们自己在自我刺激。

尽管当时中国破败不堪,被西方人瞧不起,但中国人总认为有识之士会了解中国的潜力。

我们以为拿破仑曾说过:中国是一头沉睡的狮子,一旦惊醒,世界将为之震动。

奇怪的是,这句话似乎没有出处。

后来,杨瑞松查阅了英国《泰晤士报》的原始文献资料库,只发现1936年有一篇提到拿破仑和中国沉睡论,但未提及狮子。

澳大利亚学者费约翰在《唤醒中国:国民革命中的政治、文化与阶级》一书中也进行了详细考察,

发现所谓拿破仑的中国沉睡论并无确切文献证据,该说法可能源自19世纪的谣传。

当时的西方舆论界常称中国为睡着的巨人,但指的是中国昏睡不醒,停滞不前。

当时的西方舆论界常称中国为睡着的巨人,但指的是中国昏睡不醒,停滞不前。

清末外交大臣曾纪泽用英文写了一篇漂亮的文章,名为《中国先睡后醒论》

,似是回应西方的批评,认为中国终究会醒来。

不过,他并未说中国现在是睡狮,惊醒后是雄狮。

在“睡狮”这个民族意象的建构中,梁启超仍然扮演重要角色。

1899年,他在《清议报》上发表《动物谈》,将中国比作一个形似狮子的机器怪物,称其为曾纪泽所说的睡狮。

梁启超可能记错了,将“睡狮”归于曾纪泽名下。

梁启超并不是欢庆中国的潜力,而是担心中国再不醒来就会万劫不复。

甲午战争后,各种改革进行中,但梁启超非常悲观,认为国家并无起色。

在他笔下,“睡狮”其实是负面形象,与今天的“睡狮”含义不同。

有趣的是,

“睡狮”曾牵涉满汉斗争。

有趣的是,

“睡狮”曾牵涉满汉斗争。

清末有人用“睡狮”形容汉人,认为汉人本是雄狮,只是被异族奴役后睡着了。“睡狮”的说法现今很受中国人欢迎,但起初许多知识分子并不喜欢它。

胡适宁愿将中国比作“睡美人”,醒来后倾国倾城。

他认为,中国文化应以软实力赢得世界青睐。

然而,对于近代中国人来说,“睡狮”更符合被屈辱的心态。