礼部尚书的官职是什么时候开始有的?他们的职责又是什么?

发布时间:2024-09-18

礼部尚书,这个听起来充满仪式感的官职,其历史可以追溯到两千多年前的汉代。然而,它的真正成型和重要性的凸显,却是在隋唐时期。

汉代的尚书最初只是负责掌管文书奏章的官员。 到了汉成帝时期,设立了“四曹尚书”,其中的“客曹”负责外国夷狄之事 ,这可以看作是礼部尚书职能的雏形。但直到南北朝时期,北周才正式设立了礼部,其长官被称为礼部尚书。

隋唐时期,礼部尚书的地位得到了显著提升。 唐代的礼部尚书已经是六部之一的长官,正三品官职 ,负责掌管全国的礼仪、祭祀、学校、科举和外事活动。唐代礼部下设四司:礼部司、祠部司、膳部司和主客司,涵盖了从国家大事到日常生活的重要事务。

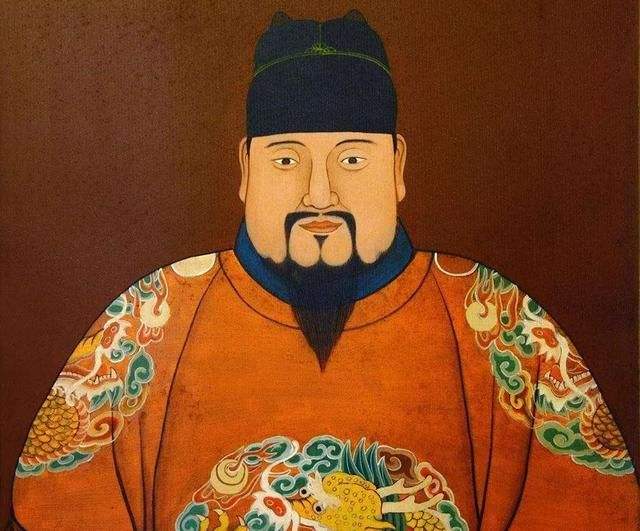

宋代,礼部尚书的编制人数有所增加,但其职能基本延续了唐代的设置。 到了明清时期,礼部尚书的职责进一步明确和细化。 明代的礼部尚书已经是正二品官职 ,下设四清吏司:仪制清吏司、祠祭清吏司、主客清吏司和精膳清吏司,分别负责嘉礼、军礼、学务、科举、吉礼、凶礼、宾礼、接待外宾、筵飨、廪饩、牲牢等事务。

清代的礼部尚书制度在继承明代的基础上有所发展。 除了四清吏司外,还设有铸印局和会同四译馆,分别负责铸造皇帝宝印及内外官员印信,以及接待各藩属、外国贡使及翻译等事。这种设置反映了清朝对外交往的增加和对礼仪制度的重视。

值得注意的是,礼部尚书的职责不仅限于礼仪和外事,还涉及到教育和科举。在某种程度上,礼部尚书可以被视为古代中国的“教育部长”和“外交部长”的结合体。这种设置体现了中国古代“礼治”思想的重要性,将礼仪、教育和外事紧密联系在一起。

然而, 随着时代的变迁,礼部尚书的职能也在不断调整。 晚清时期,随着新部门的设立和官制的变革,礼部尚书的职责逐渐被其他部门所分担。 1911年,清政府将礼部改为典礼院 ,标志着六部制度的终结。

从汉代的文书官到隋唐的六部之一,再到明清时期的多职能官员,礼部尚书的演变历程不仅反映了中国古代政治制度的发展,也体现了中国传统文化中“礼”的重要地位。尽管这一官职最终被历史淘汰,但它在中国古代政治体系中所扮演的角色,仍然值得我们深入研究和思考。