《登科后》赏析

发布时间:2024-09-03

孟郊的《登科后》是一首脍炙人口的七言绝句,创作于唐德宗贞元十二年(796年)。当时,已经46岁的孟郊第三次赴京科考,终于金榜题名。这首诗正是他在放榜之日,喜不自胜之际,挥毫而成,生动地记录了他从困顿到得意的情感转变。

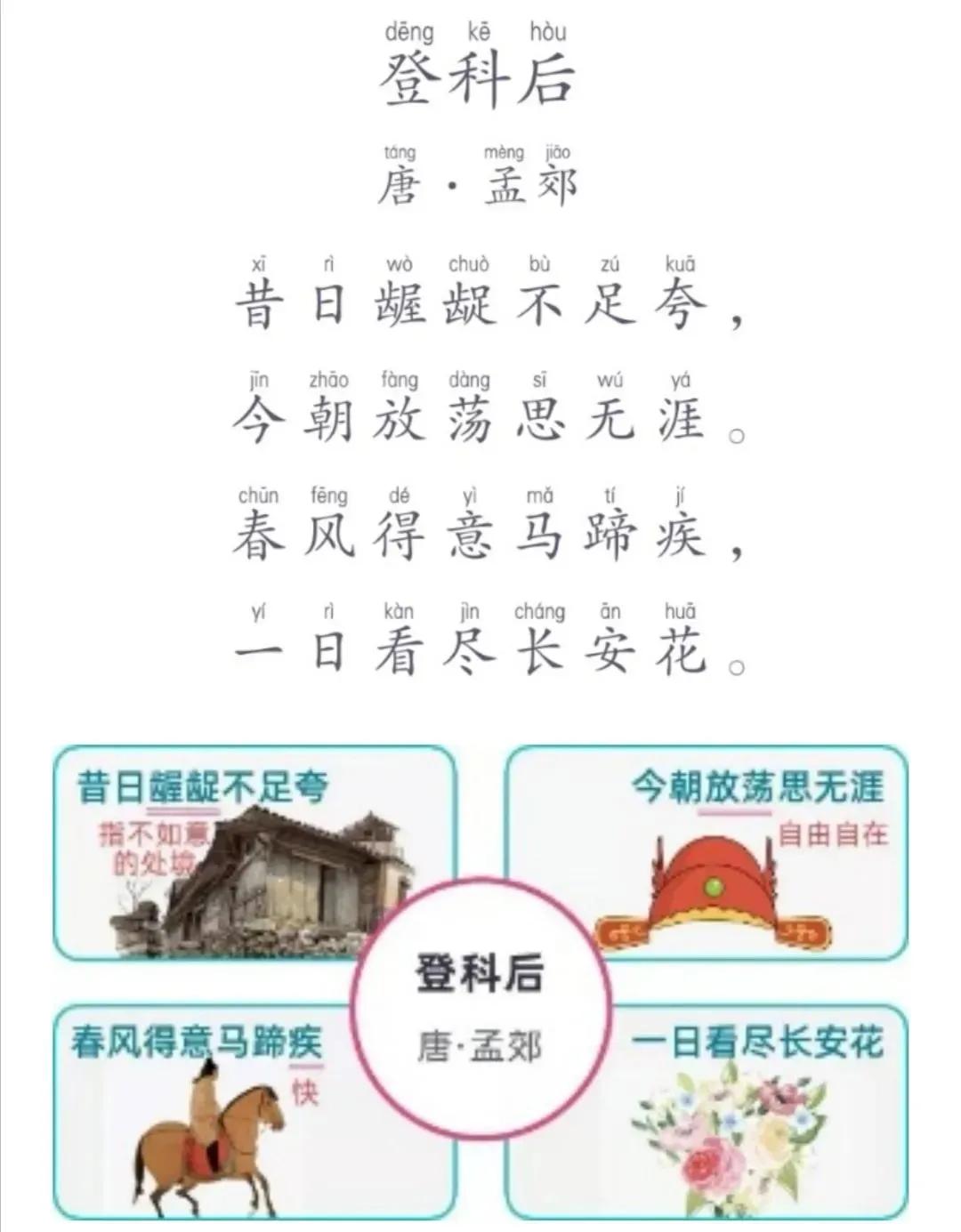

诗的前两句“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯”,通过鲜明的对比,展现了诗人过去与现在的巨大反差。“龌龊”一词形象地描绘了诗人过去困顿落魄的生活状态,而“放荡”则生动地刻画了他此刻心潮澎湃、思绪飞扬的情景。这种强烈的对比,不仅体现了诗人命运的转折,更传达出他内心深处的喜悦和解脱。

后两句“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,则通过生动的意象,将诗人的喜悦之情推向高潮。“春风得意”不仅描绘了春天的美好景象,更象征着诗人终于迎来了人生的春天。“马蹄疾”则生动地展现了诗人策马奔驰、意气风发的形象。“一日看尽长安花”虽然夸张,却恰到好处地表达了诗人此刻心花怒放、对未来充满希望的心情。

整首诗节奏轻快,一气呵成,与孟郊一贯“思苦奇涩”的诗风形成鲜明对比。这种独特的风格,使得《登科后》在孟郊的诗作中独树一帜,成为他最具代表性的作品之一。

《登科后》不仅是一首抒发个人情感的诗作,更具有深刻的象征意义。诗中的“春风”和“长安花”不仅是自然景象的描绘,更是诗人对未来美好生活的向往和追求的象征。这种将个人情感与社会现实相结合的创作手法,使得这首诗超越了个人抒怀的范畴,具有了更广泛的社会意义。

这首诗的成功,不仅在于其生动的语言和鲜明的对比,更在于它真实地反映了唐代科举制度下士人的心态变化。孟郊的经历和这首诗,成为了后世文人追求功名、期待改变命运的生动写照。因此,《登科后》不仅在文学史上占有一席之地,更成为了中国文化中一个重要的符号。

总的来说,《登科后》通过简洁明快的语言,生动的意象,以及深刻的情感表达,成功地塑造了一个从困顿到得意、从压抑到释放的士人形象。这首诗不仅是孟郊个人情感的抒发,更是唐代社会文化的一个缩影,具有重要的文学价值和历史意义。