源自云南的过桥米线,怎么就成了东北小吃?

发布时间:2024-09-18

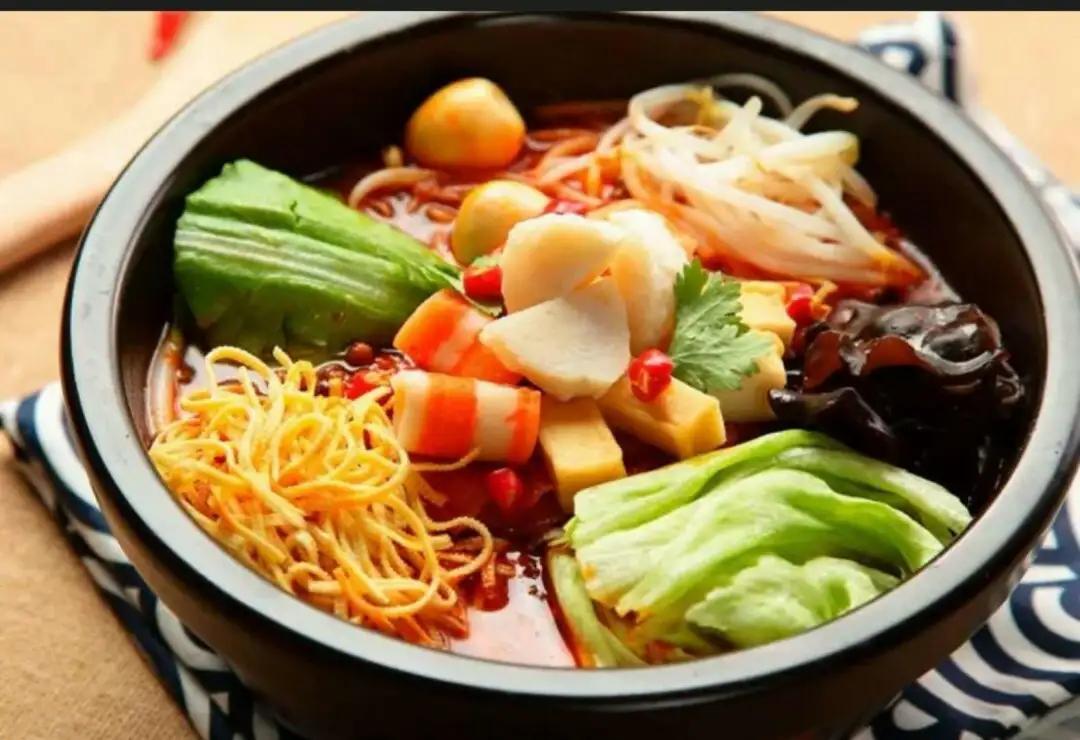

过桥米线,这道源自云南的美食,如今已成为东北地区广受欢迎的小吃。这种跨越千里的美食传播,不仅体现了中国饮食文化的多样性,更揭示了食物如何在不同地域环境中演变和适应。

过桥米线的起源可以追溯到清朝时期的云南蒙自。相传,一位贤惠的妻子为了给在湖心小岛上苦读的丈夫送去热腾腾的饭菜,发明了用鸡汤保温、分开盛放食材的烹饪方法。这种独特的烹饪方式不仅保证了食物的温度,还保留了食材的鲜美。随着时间的推移,这种吃法逐渐流传开来,因其需要经过一座桥才能送达,故得名“过桥米线”。

然而,过桥米线并非一成不变。随着人口流动和文化交流的增加,这道美食开始在全国范围内传播。在传播过程中,过桥米线不断吸收各地的饮食特色,形成了多种地方变体。在东北地区,过桥米线的流行有着独特的社会和文化背景。

首先,东北地区冬季寒冷漫长,人们对热食有着天然的需求。过桥米线那滚烫的汤底和丰富的食材,恰好满足了东北人对温暖和营养的需求。其次,东北地区有着悠久的移民历史,来自全国各地的人们带来了各自的饮食文化。其中,来自云南等地的移民将过桥米线带到了东北,并根据当地口味进行了改良。

东北版的过桥米线在保持原有特色的基础上,加入了一些本地元素。例如,一些店家会加入东北特有的食材,如酸菜、土豆等,以适应当地人的口味。同时,东北人对“大碗”文化的偏好也体现在了过桥米线中,份量往往比南方更加充足。

食物文化的迁移与演变是一个复杂的过程。它不仅涉及烹饪技术的传播,更包含了文化认同、经济因素和社会变迁等多方面的影响。过桥米线在东北的流行,正是这一过程的生动体现。它展示了食物如何在保持其核心特色的同时,又能灵活适应新的环境和需求。

从云南到东北,过桥米线的旅程不仅是一段地理上的跨越,更是一次文化融合的历程。它告诉我们,真正的美食文化不是固步自封,而是在传承中创新,在交流中发展。正是这种开放包容的态度,让中国的饮食文化得以丰富多彩,生生不息。