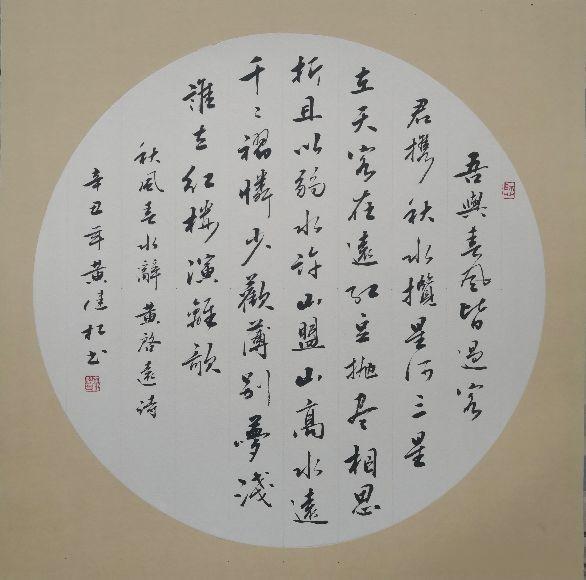

《春风秋水辞二首》作者考证

发布时间:2024-09-16

“他朝若是同淋雪,此生也算共白头。”这句诗在网络上广为流传,被误认为出自《春风秋水辞二首》。然而,这首诗的真实作者和创作背景却一直是个谜。这个案例不仅反映了古代文学作品作者考证的困难,也折射出现代网络环境下文学传播的新特点。

《春风秋水辞二首》的流行源于其优美的意境和真挚的情感。诗中描绘了两个相思之人,在大雪飘飘的日子里互相思念,即使不能相见,也仿佛共同经历了人生的风雨。这种跨越时空的情感共鸣,触动了无数读者的心弦。然而,这首诗的作者究竟是谁,至今仍无定论。

古代文学作品作者不明的情况并不罕见。《诗经》和《乐府诗集》中就收录了大量的佚名诗作。造成这种情况的原因主要有三:一是作品年代久远,作者姓名难以考证;二是民间创作,作者身份本就不为人知;三是集体创作或长期流传过程中,作者信息逐渐遗失。《春风秋水辞二首》很可能属于第三种情况。

在现代网络环境下,文学作品的传播速度和范围大大增加,但同时也带来了新的挑战。一方面,网络为文学作品的传播提供了便利,使得一些佚名作品得以广泛流传。另一方面,网络的匿名性和碎片化传播,也使得作品的原始信息更容易丢失,作者身份更加难以考证。《春风秋水辞二首》的流行,正是这种现象的典型体现。

在文学作品的接受过程中,读者扮演着重要角色。德国接受美学理论家汉斯·罗伯特·尧斯提出,读者的“期待视野”会影响其对作品的理解。对于《春风秋水辞二首》这样的佚名作品,读者往往会根据自己的知识背景和情感体验,对作者身份进行猜测和想象。这种主观臆测虽然丰富了作品的解读空间,但也可能导致对作品原意的误解。

作者身份不明对文学作品的传播和解读产生了深远影响。一方面,它为作品增添了神秘色彩,激发了读者的想象力和解读热情。另一方面,它也使得作品的权威性和可信度受到质疑。对于《春风秋水辞二首》这样的作品,我们既应该欣赏其文学价值,又不能盲目相信网络上的各种传言。

总的来说,《春风秋水辞二首》作者考证的困难,反映了古代文学作品作者身份不明的普遍现象,也折射出现代网络环境下文学传播的新特点。面对这类作品,我们应该保持理性和开放的态度,既欣赏其文学价值,又不盲目迷信。同时,我们也应该加强对古代文学作品的研究和考证,努力还原历史真相,为后人留下更准确的文学遗产。