一辆80年代永久自行车180元,相当于现在多少钱?

发布时间:2024-09-19

在七十年代至八十年代初,婚礼上约定俗成的新婚四件宝“三转一响”中,其中一项是自行车。

虽然那时的自行车市场不只有永久牌一家品牌,但最受人们喜爱的依然是永久牌。

在当时,谁要是买车买了辆永久牌自行车,足以在街坊四邻中引起轰动,这甚至可以成为头条新闻,让人们谈论上好几天,那是非常有面子的事。

在当时,谁要是买车买了辆永久牌自行车,足以在街坊四邻中引起轰动,这甚至可以成为头条新闻,让人们谈论上好几天,那是非常有面子的事。

那时一辆永久牌自行车的价钱在160元到230元之间,

而其他普通品牌的自行车至少也要110元以上。

想要买到一辆中档自行车,工人得花上三个月左右的工钱。

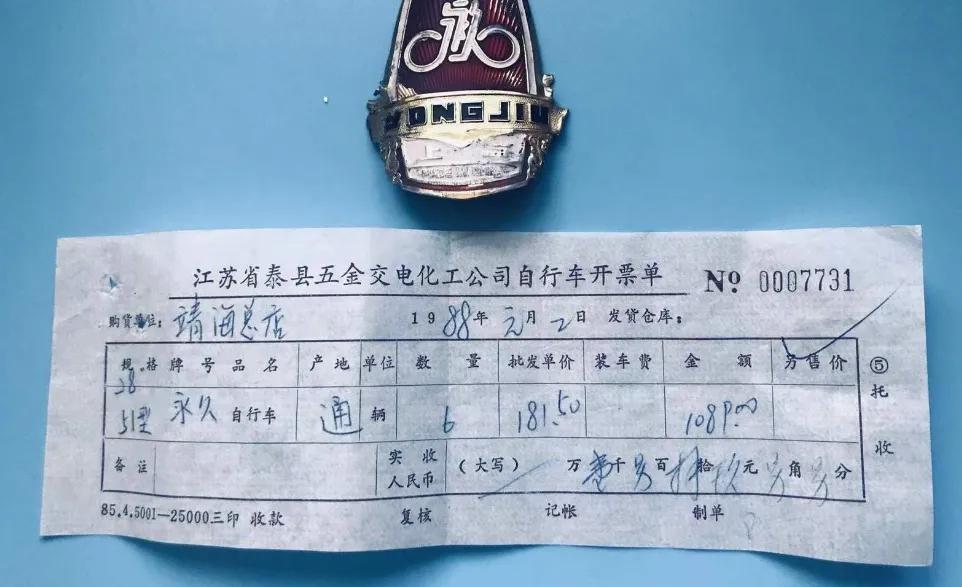

根据上图中的批发价格单据来看,一辆180元的永久自行车在当时是常见价格。

根据上图中的批发价格单据来看,一辆180元的永久自行车在当时是常见价格。

那么,这180元放到今天相当于多少钱呢?若按货币贬值和物价上涨、物质丰富的多方面因素来计算,至少要乘以30倍,也就是说约等于现在的8000元。

若考虑一些更具价值的商品,这个数额甚至可能飙升到50倍以上,相当于现在的15000元。

也就是说,

一辆自行车的价值,可以购买现在的数台电视机或空调。

更重要的是,按那时的工资水平,

能买得起180元自行车的人并不多。

更重要的是,按那时的工资水平,

能买得起180元自行车的人并不多。

要知道,

这可是普通工人三四个月的工资。

为了买辆自行车,对于绝大多数家庭而言,必须经过反复权衡。

永久自行车真的那么贵吗?

我记得我叔叔在84年还是85年刚提干时,为了撑面子,咬牙买了辆自行车

我记得我叔叔在84年还是85年刚提干时,为了撑面子,咬牙买了辆自行车。

百六还是一百八不太确定)!几乎用掉了他小半年的工资,为此家里两个月没吃荤,每周末还得来我们家改善伙食。

尽管如此,他还天天为这车自豪,回来就得擦车。

我们根本不敢奢望能骑上去玩,最多只能坐横杠上,跟着出去兜风。

即使这样,我还是觉得自己挺幸运的。

夏天放学后,若叔叔正好顺路,我就能坐上他的自行车,那种感觉简直神气极了。

还能蹭到叔叔的一毛钱,买两支盐水冰棍,吹着晚风,沿河边溜达一圈,真是美滋滋。

尽管有时骑车中的不适,如屁股被咯得生疼,或是脚不慎被卡住了,但依旧乐此不疲。

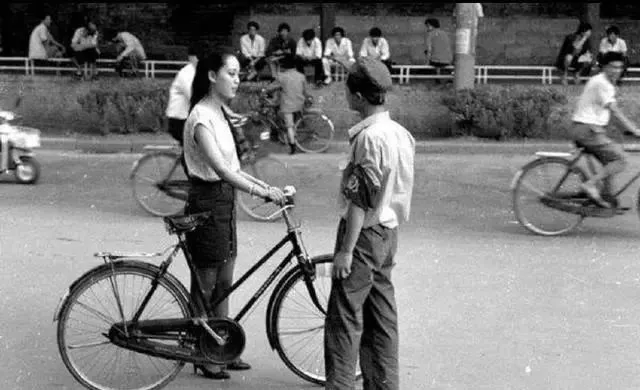

许多人可能不理解,只是一辆自行车,为何这么炫耀?其实在那个年代,

自行车的稀有程度和如今的百万级豪车不相上下,是身份和财富的象征。

许多人可能不理解,只是一辆自行车,为何这么炫耀?其实在那个年代,

自行车的稀有程度和如今的百万级豪车不相上下,是身份和财富的象征。

当时购买自行车不仅仅是钱的问题,还

需要有“工业票”(工业券)。

当时购买自行车不仅仅是钱的问题,还

需要有“工业票”(工业券)。

这种票稀有程度非常高,我爸一年才两张,而一辆自行车至少要五张票。

这意味着,想买辆自行车,先得攒上两三年的票。

因此,在那年代,一辆自行车足以满足虚荣心。

因此,在那年代,一辆自行车足以满足虚荣心。

对现在的年轻人来说,

八十年代的物价和生活方式绝对是陌生的。

那时的物价主要以分和毛计价,比如,5分钱的馒头、3分钱的油条,以及5分钱的盐水冰棍。

而如今一个馒头至少要一块钱,物价翻了至少20倍。

还记得我爸最喜欢的上海烟,当时5毛一盒,已是好烟。

还记得我爸最喜欢的上海烟,当时5毛一盒,已是好烟。

红樱、天平这些则是两毛一盒,红塔山、中华则按元计算,是稀罕物。

至于我们用的文具,一个作业本5分钱,一支铅笔3分钱,但我通常买带橡皮的,要5分钱。

同桌经常蹭我的橡皮。

当时的菜价和米价也较便宜,一分钱一斤的白萝卜,足以全年囤货。

当时的菜价和米价也较便宜,一分钱一斤的白萝卜,足以全年囤货。

收入水平低是那时候普遍的现象,一个挑夫一整天的辛劳,工资不过两块钱,老师一个月工资也就50元左右。

若按纯工资对比,80年代的180元如今至少翻百倍,接近2万元。

当然,那时并非所有东西都便宜。

由于稀缺,彩电、冰箱、洗衣机等工业产品价格高企。

我家在叔叔买车的同一年买了台14寸国产黑白电视,花了400元。

我家在叔叔买车的同一年买了台14寸国产黑白电视,花了400元。

据说进口的更贵,彩电更是上千。

冰箱、洗衣机等也都是几百上千的奢侈品。

当然,这些都不如日常生活支出那样重要。