为什么办庙会?佛教与道教相争的结果

发布时间:2024-09-18

庙会,这个在中国延续了数千年的传统活动,不仅是民间信仰的集中体现,更是佛教与道教激烈竞争的产物。从最初的宗庙祭祀,到如今集宗教、商业、娱乐于一体的综合性文化活动,庙会的演变历程折射出中国社会的变迁。

庙会的起源可以追溯到远古时代的宗庙社郊制度。最初,庙会仅是一种隆重的祭祀活动,人们通过供奉与祭祀的方式与祖先及神灵进行沟通。然而,随着佛教的传入和道教的兴起,庙会的性质开始发生转变。

东汉时期,佛教开始传入中国,与本土的道教展开激烈竞争。为了争夺信徒,两大宗教不仅在寺庙道观的修建上展开角逐,还在宗教仪式中加入了更多吸引群众的娱乐内容。北魏时期盛行的“行像”活动就是一个典型例子。每年释迦牟尼诞日,洛阳城各寺的佛像被装上彩车,在城乡巡行,队伍中不仅有避邪的狮子,还有宝盖幡幢、音乐百戏等,场面热闹非凡。这种活动不仅吸引了信徒,也吸引了众多普通民众,为后来庙会的“迎神”、“出巡”奠定了基础。

随着佛教和道教的不断发展,庙会逐渐成为两者竞争的舞台。佛寺和道观成为群众聚会的场所,各种宗教活动与民间信仰相结合,使得庙会的内容更加丰富多彩。唐宋时期,两大宗教都达到了全盛时期,出现了圣诞庆典、坛醮斋戎、水陆道场等名目繁多的宗教活动。这些活动不仅有宗教意义,还融入了更多的娱乐元素,吸引了更多民众参与。

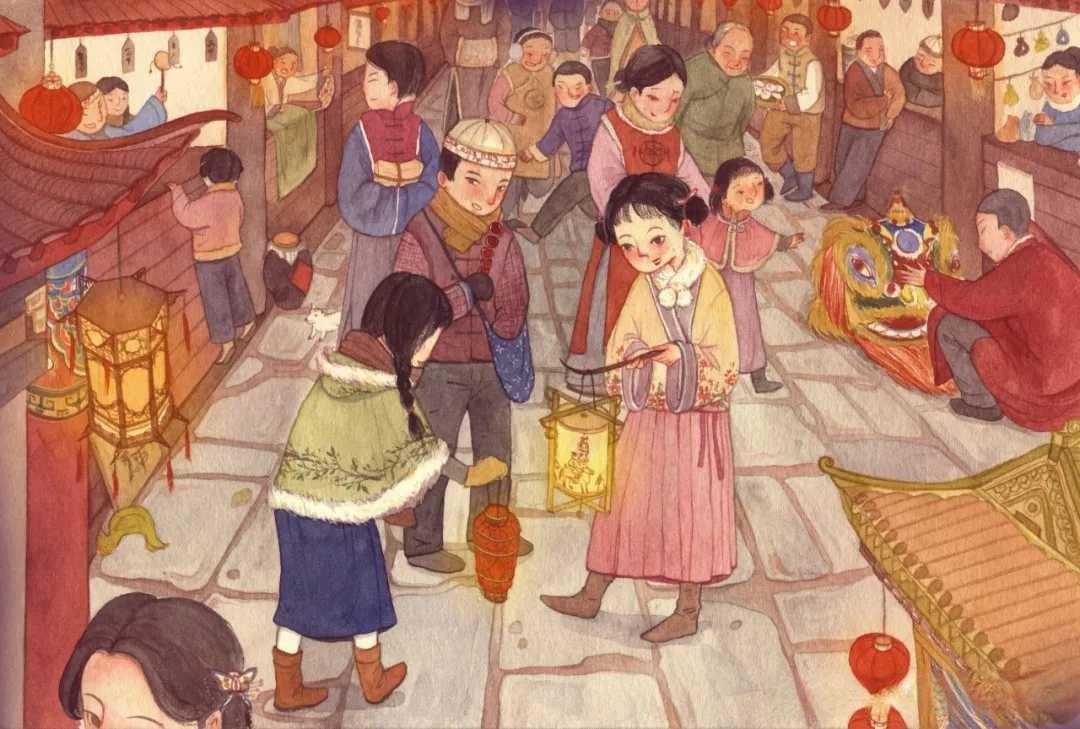

然而,庙会的演变并非仅仅局限于宗教领域。随着经济的发展和人们交流需求的增加,庙会逐渐融入了集市交易活动,成为“庙市”,成为中国市集的一种重要形式。明清时期,庙会的商业贸易更加活跃,手工业产品繁多,庙市兴旺。同时,庙会的娱乐性也不断增强,各种民间艺人进行表演,使过年“逛庙会”成为人们不可或缺的活动。

进入现代社会,庙会的宗教色彩逐渐淡化,艺术、游赏与娱乐性更加鲜明。尽管如此,庙会作为中国传统文化的重要组成部分,仍然发挥着重要作用。它不仅是人们触摸乡愁、抚慰内心的地方,更是传统文化、宗教文化、民族文化融合的平台,形成了中国人的集体记忆。

庙会的演变历程告诉我们,文化的传承与发展需要包容与融合。佛教与道教的竞争与融合,使得庙会这一传统活动得以延续并不断丰富。在当今社会,我们更应该珍惜和保护这一文化遗产,让庙会在新时代焕发出新的生机与活力。