黄河“地上悬河”的形成与意义

发布时间:2024-09-18

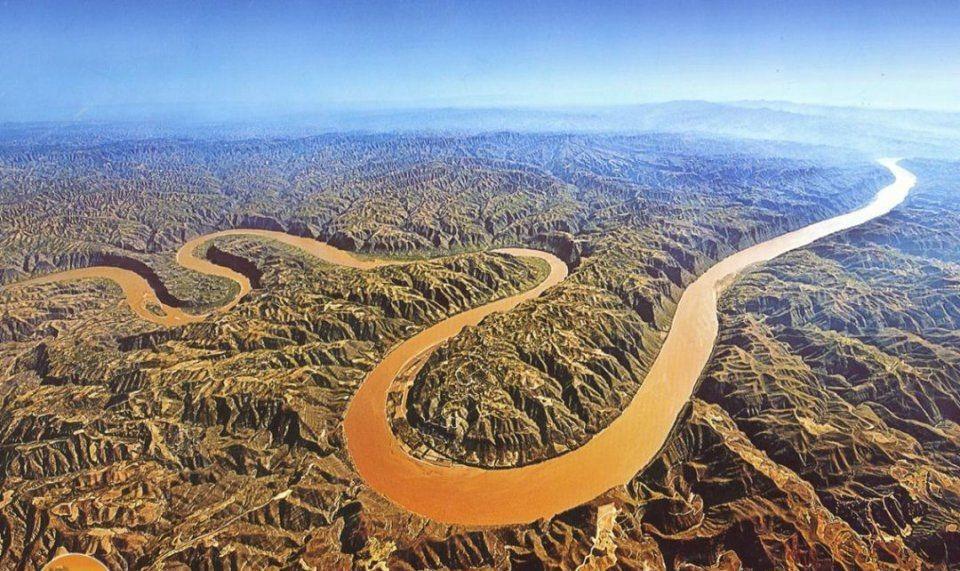

黄河,这条被誉为中华民族“母亲河”的大河,孕育了灿烂的中华文明。然而,黄河也以其独特的“地上悬河”景观,向世人展示了大自然的鬼斧神工和人类与自然的复杂关系。

黄河“地上悬河”的形成,源于其独特的水文特征。作为世界上含沙量最大的河流之一,黄河每年平均输送泥沙约16亿吨。这些泥沙主要来自中游的黄土高原地区。当黄河进入下游平原地带时,水流速度减缓,大量泥沙沉积于河床,导致河床不断抬高。为了防止洪水泛滥,人们不得不在两岸不断加高堤防,最终形成了河床高出两岸地面的“地上悬河”景观。

这种独特的地理现象并非一蹴而就。早在西汉末年,黄河下游就已经出现了“地上悬河”的雏形。据史料记载,公元前6年前后,河南浚县附近的黄河河床已经高出民居。随着时间推移,黄河下游的“地上悬河”不断延伸,目前已有800多公里的悬河段,部分地段甚至形成了二级悬河,即主槽高于滩地,滩地又高于背后平原。

黄河“地上悬河”的存在,给两岸居民带来了巨大的安全隐患。历史上,黄河下游曾多次发生决口泛滥,给华北平原地区的人民带来了深重的灾难。据统计,从公元前602年至1938年的2500多年中,黄河发生决口的年数有543年,决口次数高达1590次,改道26次。这种频繁的水患,不仅威胁着人民生命财产安全,也严重影响了沿岸地区的经济发展。

面对黄河“地上悬河”带来的挑战,中国政府和专家们提出了多种治理方案。其中,“上拦下排”方案被认为是一种较为可行的治理思路。该方案主张在黄河上游修建拦沙水库或梯级电站,以截留上游来的泥沙,同时在下游采取排沙措施,促进泥沙向海洋输送。这种方案既能有效减少下游泥沙淤积,又能兼顾上游和下游的水文特征和生态系统。

然而,黄河“地上悬河”的治理并非易事。它不仅涉及复杂的水文地质问题,还牵涉到沿岸地区的经济发展和生态平衡。因此,治理黄河“地上悬河”需要综合施策、因地制宜、协调发展、科学管理。只有这样,才能让这条孕育了中华文明的母亲河,重新焕发生机,造福两岸人民。

黄河“地上悬河”的形成与治理,折射出人类与自然的复杂关系。它既是对人类智慧的考验,也是对可持续发展理念的呼唤。在未来的发展中,如何在保护生态环境的同时,实现经济的高质量发展,将是黄河治理面临的重要课题。这不仅关乎黄河的命运,更关乎中华民族的永续发展。