洋务运动主要活动有哪些

发布时间:2024-09-18

19世纪60年代至90年代,清朝统治者面对内忧外患,发起了一场以“自强”“求富”为目标的洋务运动。这场运动的核心在于引进西方先进技术和设备,以实现军事和经济的现代化。

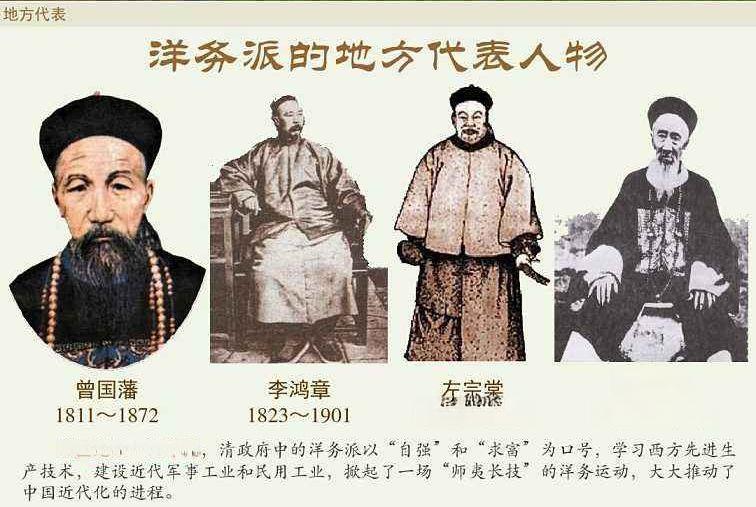

洋务派官员们认识到,要抵御外侮,首先要学习西方的“坚船利炮”。为此,他们在全国范围内兴办了一批军事工业。1861年,曾国藩在安庆创办了内军械所,这是洋务运动中第一个近代军事企业。随后,李鸿章在上海创办了江南制造总局,左宗棠在福州建立了船政局,张之洞在汉阳设立了兵工厂。这些企业引进了西方的机器设备和生产技术,开始生产枪炮、弹药和军舰。

除了军事工业,洋务派还意识到发展民用工业的重要性。他们创办了轮船招商局、开平矿务局、汉阳铁厂等企业,旨在通过发展交通、采矿和钢铁等产业,为军事工业提供支持,同时也带动国家经济的发展。这些企业采用了“官督商办”或“官商合办”的模式,既利用了政府的资源,又吸收了民间资本,是中国早期现代化企业的雏形。

洋务运动不仅引进了西方的技术和设备,还注重人才培养。洋务派创办了京师同文馆、福州船政学堂等新式学堂,教授外语和科学技术。他们还派遣留学生赴欧美学习,培养了一批掌握西方先进知识的人才。这些举措为中国近代科技和教育的发展奠定了基础。

然而,洋务运动最终未能实现其“自强”“求富”的目标。1894年甲午中日战争中,北洋海军全军覆没,标志着洋务运动的失败。失败的原因在于,洋务派只注重引进西方的器物和技术,而忽视了更深层次的政治体制和文化变革。他们坚持“中学为体,西学为用”的指导思想,试图在不触动封建统治根基的前提下实现现代化,这注定是一条行不通的道路。

尽管如此,洋务运动在中国近代史上仍具有重要意义。它开启了中国近代工业化的进程,培养了一批科技人才,为中国后来的现代化发展积累了经验和教训。洋务运动的失败也促使人们认识到,要真正实现国家的富强,必须进行更全面、更深刻的变革。