北京话是胡化的方言,闽南话才是纯正的古汉语?

发布时间:2024-09-18

北京话和闽南话,这两种看似截然不同的方言,却都声称自己更接近古汉语。这种说法背后,折射出的是语言演变与文化认同的复杂关系。

北京话作为现代标准汉语的基础,其历史可以追溯到辽朝。明朝后期的北京话已经与今天的北京话相差不远。明朝万历年间北京人徐温所著的《重订司马温公等韵图经》中,已经没有收录入声,新增了儿化音,这表明当时北京官话中入声已经消失,儿化音已经出现。清朝中叶以后,北京官话逐渐取代南京官话成为中国官方的标准语。这一过程不仅塑造了现代汉语的面貌,也赋予了北京话特殊的地位。

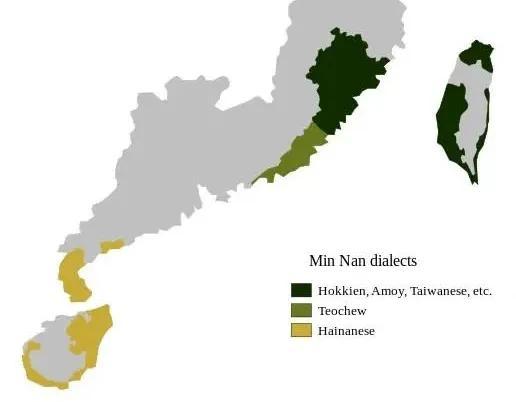

相比之下,闽南语的渊源更为复杂。语言学家董忠司认为闽南语的组成与源起除了汉语以外,还包含了闽越语成分。遗传学者李辉则指出,闽南语中可能有从广东和浙江重新流入的成分。这种多元的起源使得闽南语在保留古汉语特征的同时,也融入了当地的文化元素。

在保留古汉语特征方面,闽南语确实表现出色。例如,闽南语中的“卜”发音很接近古汉字中的发音。此外,闽南语在语音、词汇、句法上与现代标准北京话有许多差异,这可能是因为闽南语与北京话的分化时间较早。有研究指出,闽南话的核心词汇有49%与北京官话同源,已经分化了1699年。

然而,仅仅依据某些词汇或发音的相似性来判断哪种方言更“纯正”是不够的。语言的演变是一个复杂的过程,受到地理、历史、文化等多种因素的影响。北京话虽然在语音上与古汉语差异较大,但在词汇和语法上依然可以追溯到中原汉语。而闽南语虽然保留了较多的古汉语特征,但也融入了当地的文化元素。

事实上,无论是北京话还是闽南语,都在各自的历史脉络中保留了不同的古汉语特征。它们都是汉语演变过程中的重要分支,反映了汉语在不同地域和历史时期的多样性。

语言的演变不仅影响了我们对“纯正”语言的认知,也塑造了我们的文化认同。北京话作为现代标准汉语的基础,承载着国家统一语言的使命。而闽南语则在海外华人社区中扮演着重要的角色,成为连接华人与祖籍地的文化纽带。

因此,我们不应简单地判断哪种方言更“纯正”,而应该珍视每一种方言的独特价值。每一种方言都是中华文化多样性的体现,都是我们文化遗产中不可或缺的重要部分。在推广普通话的同时,我们也应该重视方言的保护和传承,让这些承载着历史记忆的语言继续在现代社会中焕发活力。