每天学习一点:电阻率,定义,公式和单位

发布时间:2024-09-18

电阻率是衡量材料导电性能的一个重要物理量。 它反映了材料对电流阻碍作用的属性,不仅与物质的种类有关,还受温度、压力和磁场等外界因素的影响。

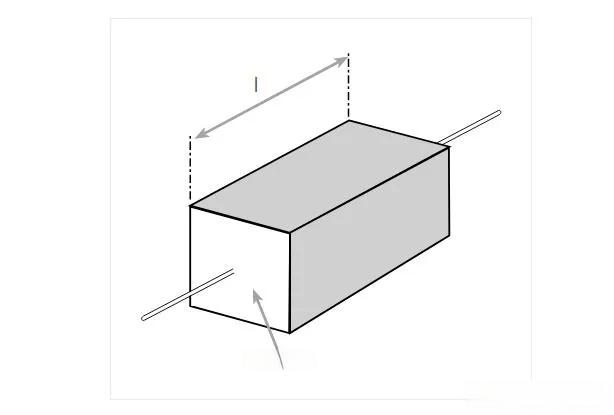

电阻率的定义很简单:某种材料制成的长1米、横截面积为1平方毫米的导线的电阻,就叫做这种材料的电阻率。 这个定义直观地说明了电阻率的本质 - 它是单位长度和单位横截面积下材料的电阻值。

电阻率的计算公式为:ρ = RS / L。 其中,ρ表示电阻率,R是电阻值,S是导体的横截面积,L是导体的长度。这个公式揭示了电阻率与导体长度成正比,与横截面积成反比的关系。

在国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m),读作欧姆米,简称欧米。 这个单位表示的是每米长度、每平方米横截面积的电阻值。在实际应用中,还会用到欧姆·平方毫米/米(Ω·mm²/m)这样的单位。

电阻率的大小直接决定了材料的导电性能。电阻率越小,材料的导电性能越好;反之,则越差。常见的导体材料如银、铜、铝等,其电阻率都比较小。例如,银的电阻率约为1.6×10^-8 Ω·m,是自然界中导电性最佳的材料。而绝缘体如玻璃、橡胶等,电阻率则非常高,通常在10^10至10^14 Ω·m之间。

值得注意的是, 电阻率会随温度的变化而变化。 大多数金属的电阻率随温度升高而增大,而半导体材料的电阻率则可能随温度升高而减小。这种特性使得电阻率成为一个重要的温度敏感参数,可以用来制作电阻温度计等设备。

电阻率在实际应用中有着广泛的应用。 在电力传输中,为了减少电能损耗,通常会选择电阻率较小的铜或铝作为导线材料。而在需要高电阻的场合,如电炉、电阻器等,则会选用电阻率较大的合金材料。此外,电阻率的变化还可以用来测量温度、磁场等物理量,具有重要的实用价值。

总的来说,电阻率是一个简单而又重要的物理概念,它不仅帮助我们理解材料的导电性能,还在实际工程应用中扮演着关键角色。通过了解电阻率,我们可以更好地选择和使用各种材料,为现代科技的发展提供坚实的基础。