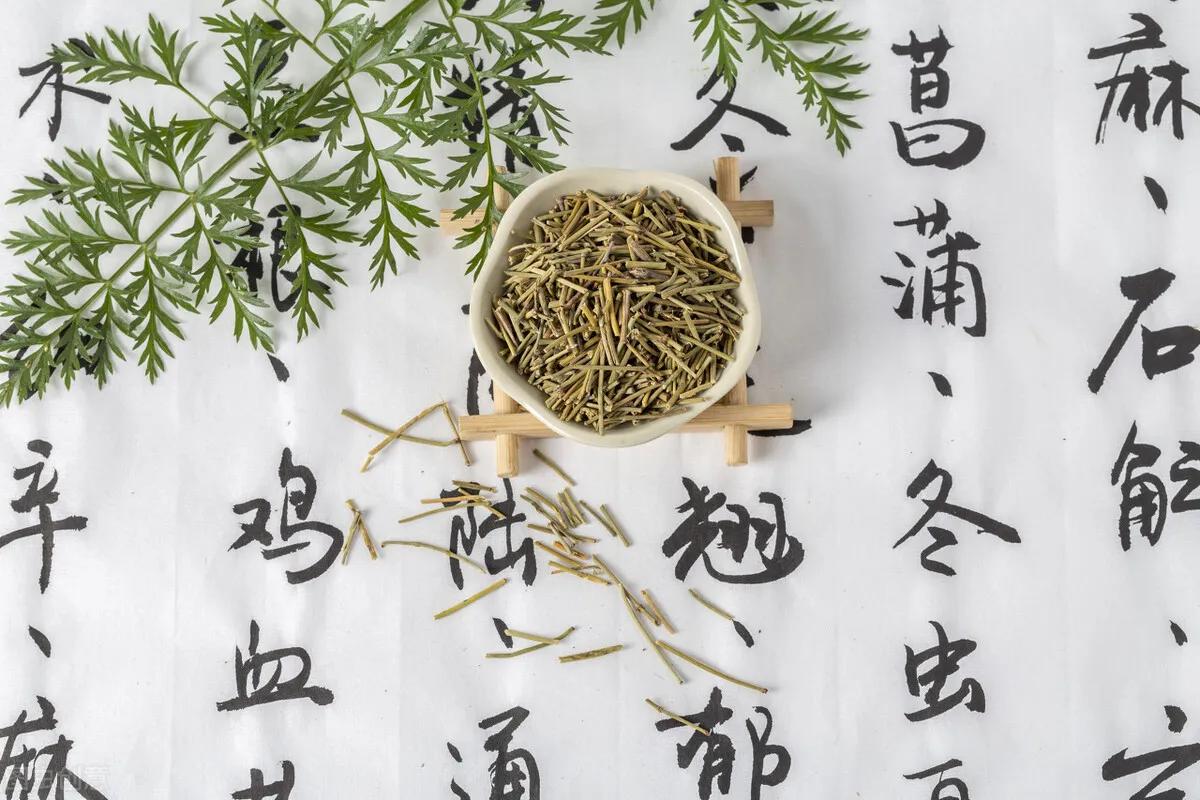

《本草纲目》之兴,标志着传统中医之没落,细品方觉有理

发布时间:2024-09-02

《本草纲目》的编纂标志着中国传统医学的集大成,但同时也预示着中医发展的一个转折点。这部由明代医药学家李时珍历时27年编纂而成的巨著,不仅系统总结了中国古代的药物学知识,更被视为中药药理学的巅峰之作。然而,正是这部被誉为“东方医药巨典”的著作,在某种程度上也预示了传统中医的没落。

《本草纲目》的编纂背景,反映了明代社会对医学知识的渴求。李时珍在序言中提到,他编纂此书的初衷是纠正前人著作中的错误,为后世提供一部准确、全面的药物学著作。这部书共收录药物1892种,附方11096则,不仅涵盖了前人所载药物,还新增了374种新药。其分类体系、药物描述和临床应用等方面的创新,使得《本草纲目》成为当时乃至后世中医界的重要参考。

然而,《本草纲目》的编纂也反映了传统中医发展的一个瓶颈。正如一些学者所指出的,这部著作在某种程度上标志着中药药理学的停滞。在《本草纲目》之后,虽然仍有新的药物被发现和使用,但中医理论和实践的发展却相对缓慢。这与同时期西方医学的快速发展形成了鲜明对比。

传统中医在明清之后的发展困境,与社会环境的变化密切相关。随着西方列强的入侵和现代医学的传入,中国传统医学面临着前所未有的挑战。正如一位学者所言:“自清朝末年,中国受西方列强侵略,国运衰弱。同时现代医学(西医)大量涌入,严重冲击了中医发展。”这种冲击不仅体现在医学实践上,更深层次地影响了人们对中医的认知和信心。

然而,传统中医并未因此而消亡。相反,它在现代社会中找到了新的定位和发展空间。特别是在20世纪后半叶,随着全球对传统医学的关注增加,中医在国际上的影响力不断扩大。世界卫生组织在2002年发布的“2002-2005年传统医药研究全球策略”中,明确邀请全球180余国将替代医学纳入该国的医疗政策。这一举措无疑为中医的国际化发展提供了新的机遇。

在中国国内,中医也正在经历一场复兴。2003年“非典”疫情中,中医在治疗中发挥了重要作用,这在一定程度上重塑了公众对中医的信心。同时,中国政府也在政策层面给予中医大力支持,推动其与现代医学的融合与发展。

《本草纲目》的编纂,既是传统中医辉煌的见证,也是其发展困境的缩影。在现代社会中,中医面临着如何在保持传统特色的同时,与现代医学相融合的挑战。但无论如何,作为中华文明的重要组成部分,中医的价值和影响力仍在持续扩大,其未来的发展值得我们期待。