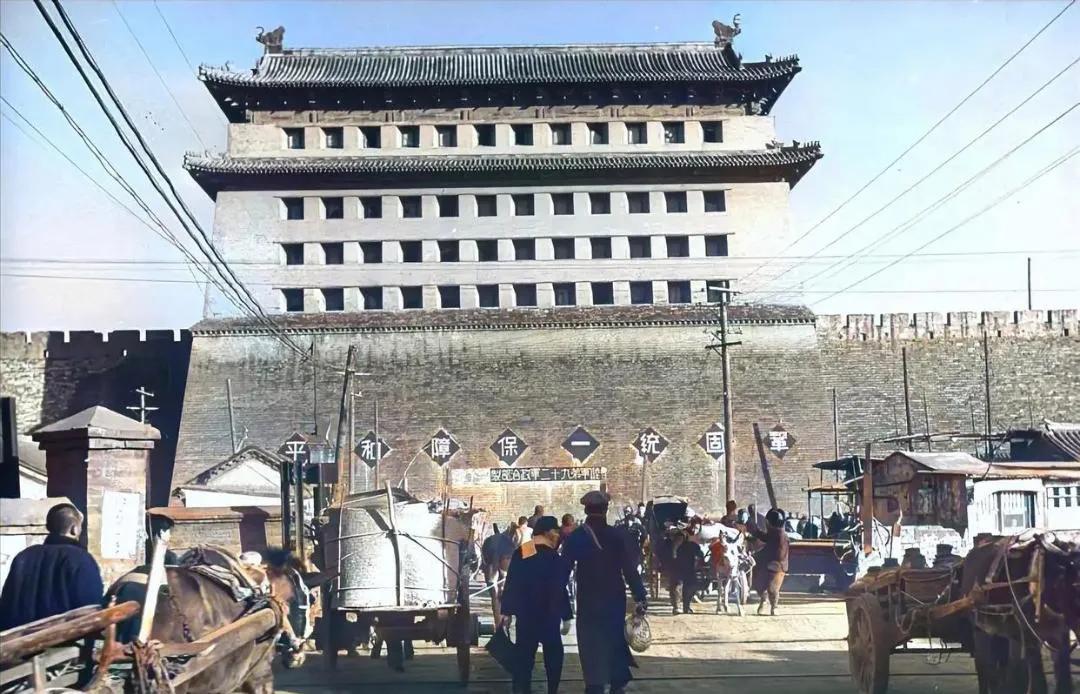

历史的见证:梁思成与北京城墙的争议?北京城墙的拆除与后悔!

发布时间:2024-09-18

1949年,新中国成立后不久,一场关于北京城墙命运的激烈争论在北京城内展开。 这场争论的焦点是:是否应该拆除这座见证了北京数百年沧桑的古老城墙?

在这场争论中, 梁思成和郭沫若成为了两大阵营的代表人物。 梁思成,这位著名的建筑学家,主张保留北京城墙。他认为,城墙不仅是北京历史的见证,更是中华民族宝贵的文化遗产。梁思成提出,应该将城墙改造为一个环城公园,既保留了历史遗迹,又为市民提供了休闲空间。这一方案被称为“梁陈方案”。

与梁思成相对立的是郭沫若。作为一位文学家和历史学家,郭沫若认为城墙代表着封建时代的产物,与新中国的现代化建设格格不入。他认为,拆除城墙可以为城市的发展腾出更多空间,有利于交通和工业的发展。

这场争论最终以郭沫若一方的胜利告终。 从1952年开始,北京城墙陆续被拆除。这一决定在当时得到了许多人的支持,人们认为这是除旧布新的必要之举。

然而,随着时间的推移,人们对这一决定的态度开始发生变化。正如梁思成的妻子林徽因曾经预言的那样,人们开始后悔拆除城墙的决定。林徽因曾说:“现在拆了北京古城墙以后你们一定会后悔,就算重建也终究是个赝品。”

事实上, 拆除城墙后,北京城确实失去了一个重要的历史标志。 尽管后来有人提议重建城墙,但正如林徽因所说, 重建的城墙终究无法承载原城墙所蕴含的历史记忆和文化价值。

北京城墙的命运引发了人们对城市规划和文化遗产保护的深刻反思。它提醒我们,在城市发展中,如何平衡现代化需求和历史文化遗产保护,是一个需要慎重考虑的问题。

这个案例也告诉我们,在做出重大决策时,应该充分听取专业人士的意见,而不是仅仅依据一时的流行观念。梁思成和林徽因的专业判断,虽然在当时没有得到足够的重视,但历史最终证明了他们的远见。

今天,当我们漫步在北京街头,看到那些仅存的城墙遗迹时,不禁会想到梁思成和林徽因的预言。他们的声音,虽然在当时被淹没,但今天却愈发响亮,提醒着我们要珍惜和保护我们共同的文化遗产。