古代男子平均身高八尺,为何如今连一米七都不到?

发布时间:2024-09-02

古代文献中常有“七尺男儿”、“八尺身高”等描述,给人以古代人普遍高大的印象。然而,现代研究表明,古代中国人的平均身高可能并不如我们想象的那么高。那么,为什么会有这种认知偏差?这背后反映了中国度量衡制度的演变,也折射出中国社会经济发展的历程。

古代中国的度量衡制度经历了漫长的发展过程。先秦时期,一尺约为23.1厘米;到了明清时期,一尺增加到约33厘米。这种变化直接影响了我们对古人身高数据的理解。例如,秦汉时期“七尺男儿”实际上大约为160厘米左右,而文献中记载的关羽“八尺”身高则约为184厘米。这些数据与现代人的平均身高相差并不大。

事实上,从史前到明清时期,中国人的平均身高呈现出缓慢上升的趋势。研究表明,距今五六千年至三四百年前,中国成年男性的平均身高在165至167厘米之间。秦汉时期,男性平均身高约为166.5-171.6厘米;北魏时期为167.4厘米。这种缓慢增长的趋势反映了中国社会经济的逐步发展。

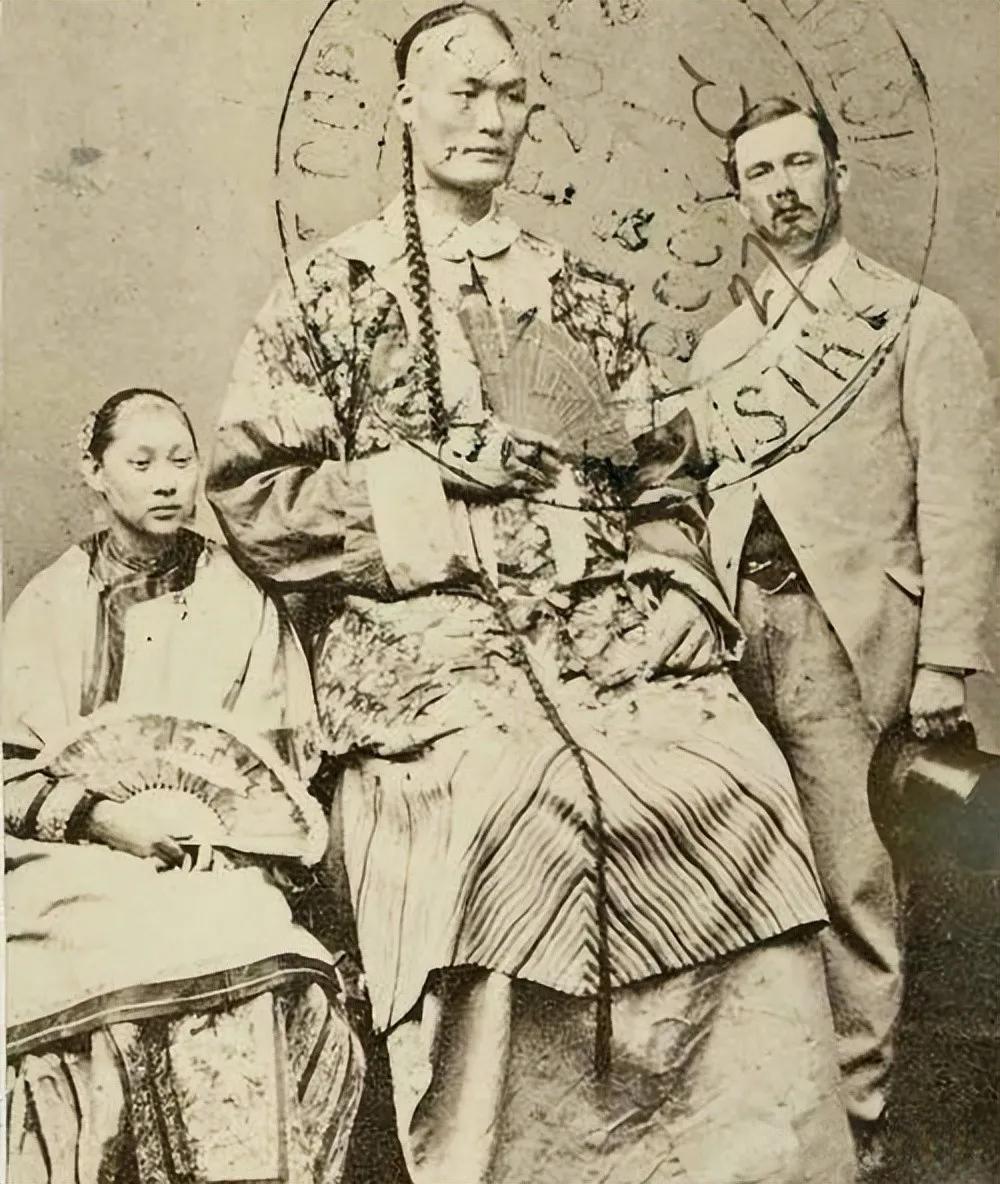

然而,到了近代,中国人的平均身高却出现了一个明显的下降。19世纪末至20世纪初,中国男性的平均身高降至162厘米以下,甚至低于史前时期的北京猿人(167厘米)。这一下降趋势与近代中国社会动荡、经济落后、营养水平下降密切相关。

新中国成立后,随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,中国人的身高又开始回升。1985年至2019年间,中国19岁男性平均身高增加了近8厘米,达到175.7厘米,女性则增加近6厘米,达到163.5厘米。这一增长速度在世界范围内名列前茅,反映了中国经济发展的巨大成就。

身高数据的变化不仅反映了营养水平的改善,也体现了医疗、教育等多方面的进步。研究表明,充足的营养、良好的医疗条件和教育机会,都有利于促进儿童的健康成长。因此,中国人身高的变化实际上是中国社会经济发展的一个缩影。

展望未来,随着生活水平的进一步提高,中国人的平均身高可能还会继续增长,但增长速度可能会放缓。因为身高增长存在一定的生理极限,同时也受到遗传因素的制约。

从身高数据的变迁中,我们可以看到,一个国家的身高水平是其综合实力的体现。它不仅关乎国民的健康水平,也反映了国家的经济发展、科技水平和教育质量。因此,关注身高数据的变化,对于理解一个国家的发展历程具有重要意义。