明朝的匠人制度

发布时间:2024-09-02

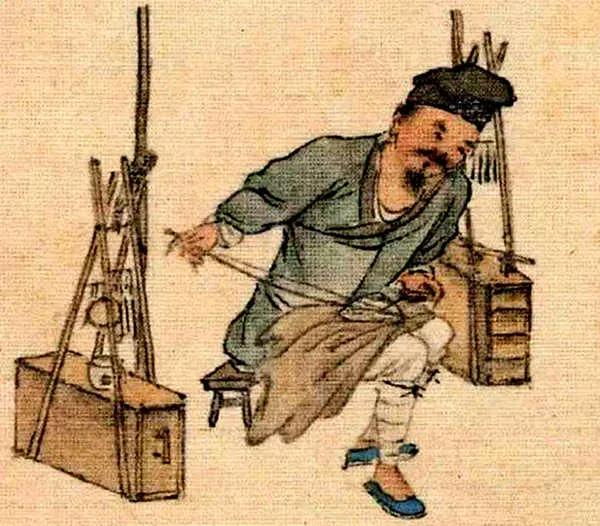

明朝的匠人制度是中国古代手工业发展史上的一个重要篇章。这一制度起源于元代,至明朝时达到鼎盛,对当时的社会经济和文化产生了深远影响。

明朝的匠人制度主要体现在“匠籍”制度上。匠籍是将为官府制造手工产品或修建工程的工匠人户编入的特别户籍。匠籍世袭,不得随意更改。这一制度的目的是为了强制工匠服从征调,便于控制手工业者,为其服务。明朝时出现的“轮班匠”制度,允许工匠不必一直替官府服劳役,而是在一定周期内到首都服劳役3个月,劳役期结束后与其他匠户轮换。这一制度在一定程度上缓解了工匠的负担。

然而,明朝的匠人制度并非一成不变。明宪宗成化二十一年(1485年),当局允许轮班匠缴纳匠班银以代替劳役。明世宗嘉靖十二年(1562年),匠人的劳役一律改为缴纳匠班银。这一变革标志着明朝匠人制度的重大转折,为后来清朝废除匠籍制度奠定了基础。

明朝匠人的生活状态是多元的。一方面,他们承担着繁重的劳役,生活艰辛。另一方面,一些技艺高超的匠人有机会通过“匠艺”入仕,改变自己的命运。例如,蒯祥、蒯义、蒯钢、蔡信、郭文英等人以木工身份,官至工部左右侍郎。陆祥以石工身份,官至工部左侍郎。这种“匠人入仕”的现象在明代较为普遍,反映了当时社会对工匠技艺的重视。

明朝匠人制度的变革对后世产生了深远影响。它不仅改善了工匠的生活状况,也为手工业的发展注入了新的活力。清朝顺治二年(1645年)废除匠籍,从此手工业者获得了身份自由。这一变革标志着中国手工业从官营为主向民营为主的转变,为后来资本主义萌芽的出现创造了条件。

明朝匠人制度的演变历程给我们以启示:一个良好的制度应该既能保障国家利益,又能促进社会公平;既能维护社会稳定,又能激发个人潜能。明朝匠人制度的改革,正是在这一平衡中不断探索和前进的过程。它提醒我们,在制定和实施政策时,要充分考虑社会各阶层的利益,注重制度的灵活性和适应性,以推动社会的持续进步和发展。