工伤赔偿是按本人的基本工资吗?基本工资只有1300元,怎么办?

发布时间:2024-09-19

工伤赔偿是按本人的基本工资吗 ?这个问题看似简单,却触及了我国工伤保险制度的核心。根据《工伤保险条例》的规定,工伤赔偿确实与劳动者的基本工资密切相关。然而,当 基本工资只有1300元时 ,劳动者该如何保障自己的权益?

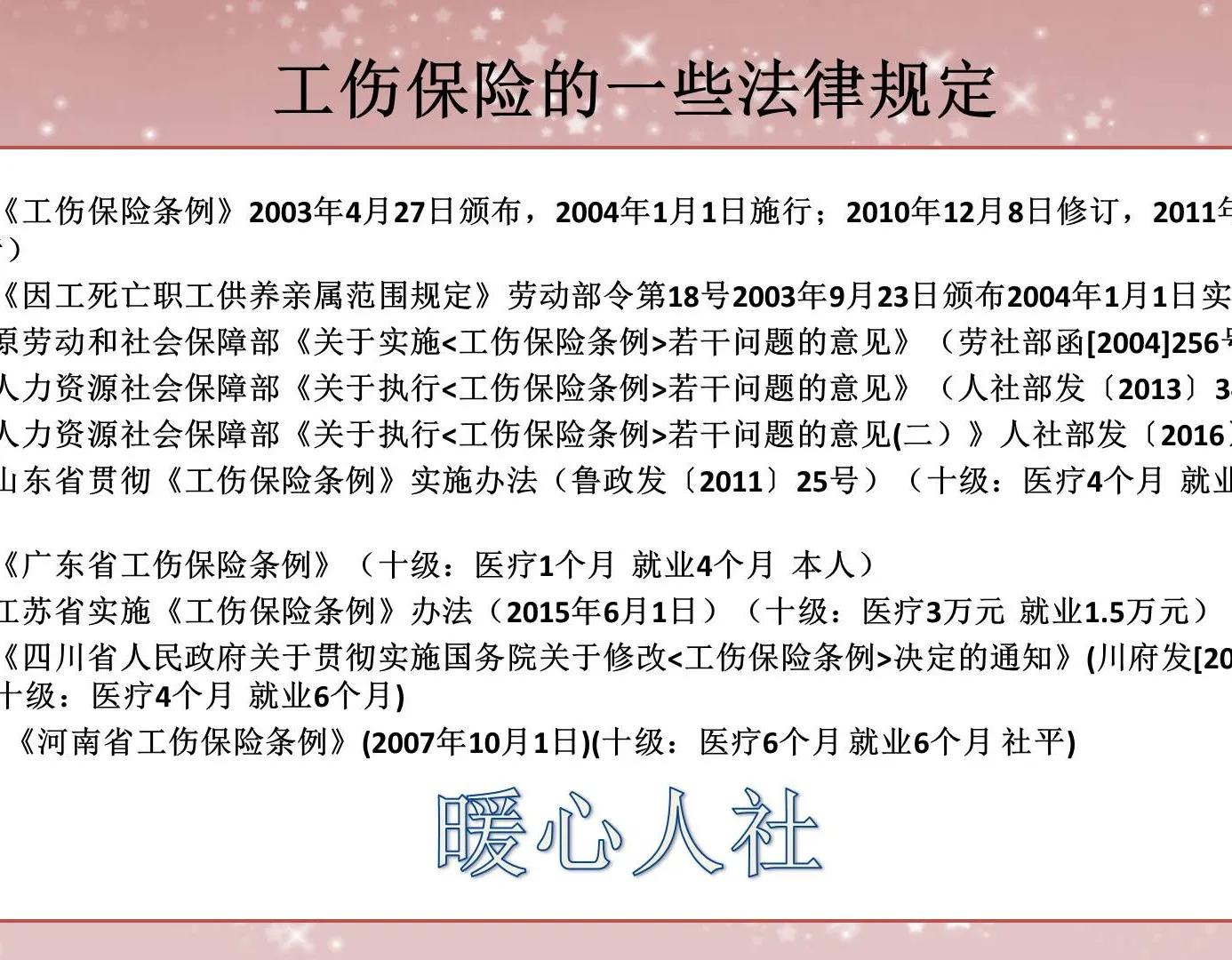

首先,我们需要了解工伤赔偿的基本原则和计算方法。《工伤保险条例》规定, 工伤赔偿包括一次性伤残补助金、伤残津贴、医疗补助金等多项内容 。其中,一次性伤残补助金和伤残津贴的计算都与劳动者受伤前12个月的平均月缴费工资(即“本人工资”)直接相关。例如,一级伤残的一次性伤残补助金为27个月的本人工资,伤残津贴为本人工资的90%。

然而,对于基本工资只有1300元的劳动者来说,这样的计算方式可能会导致赔偿金额过低,难以满足其基本生活需求。为了解决这一问题,我国工伤保险制度设置了最低工资标准的保护机制。《工伤保险条例》明确规定, 如果劳动者的工资低于当地最低工资标准的,则按最低工资标准来计算工伤赔偿待遇 ;低于统筹地区职工平均工资60%的,按照统筹地区职工平均工资的60%计算。

这一保护机制在一定程度上缓解了低收入劳动者在工伤赔偿中的困境。以北京市为例,2024年最低工资标准为2420元。这意味着,即使劳动者的基本工资只有1300元,其工伤赔偿也将按照2420元的标准计算,大大提高了赔偿金额。

然而,我们也要看到,这种保护机制仍然存在不足。首先,最低工资标准的设定往往滞后于经济发展水平,可能无法充分反映劳动者的真实生活成本。其次,对于那些在高消费地区工作的低收入劳动者来说, 即使按照最低工资标准计算的赔偿,也可能难以维持其原有的生活水平 。

从国际比较的角度来看,一些发达国家在保护低收入劳动者工伤权益方面采取了更为积极的措施。例如,德国的工伤保险制度规定,如果工伤职工的工资低于法定最低工资,其工伤津贴将按照最低工资标准支付。同时,德国还建立了定期调整最低工资的机制,确保其能够跟上经济发展水平。

借鉴国际经验,我国可以考虑进一步完善工伤赔偿制度,加强对低收入劳动者的保护。具体措施包括:建立最低工资标准的动态调整机制,确保其能够反映真实的消费水平;提高最低工资标准在工伤赔偿中的适用比例,例如将60%提高到80%或更高;对于在高消费地区工作的低收入劳动者,可以考虑设立地区差异化的最低工资标准。

总之,工伤赔偿不应仅仅是一个简单的数学计算过程,而应该体现对劳动者权益的全面保护。对于基本工资只有1300元的劳动者来说,现行的最低工资标准保护机制提供了一定的保障,但仍有改进的空间。未来,我们应该继续完善工伤保险制度,确保每一位劳动者,无论收入高低,都能在遭遇工伤时获得公平、合理的赔偿。