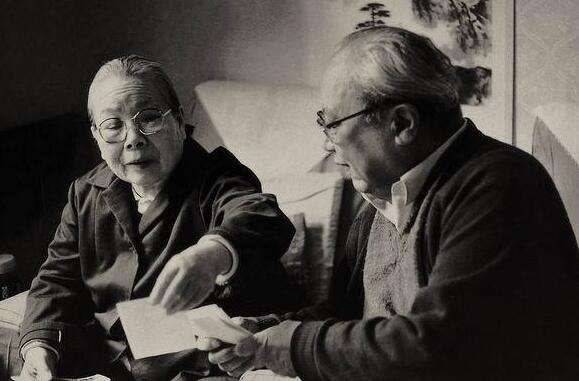

费孝通与《乡土中国》:不读懂差序格局,怎么处理得好人际关系?

发布时间:2024-09-19

费孝通的《乡土中国》被誉为“了解中国社会的必读书”,其中提出的“差序格局”理论更是成为中国社会学的经典概念。然而,这个源自20世纪40年代的理论,是否仍然适用于当今快速变迁的中国社会?它又能为我们处理人际关系提供哪些启示?

“差序格局”是费孝通用来描述中国传统社会人际关系结构的核心概念。他将中国社会比作“把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”,每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。这个网络很像蜘蛛网,有一个中心,就是自己。中国最重要的亲属关系就是这种性质,每一个人都有一张根据亲属关系织出来的网。

与西方的“团体格局”不同,“差序格局”具有很强的伸缩性和各异性。有势力的人家的街坊可以遍及全村,穷苦人家的街坊只有比邻的两三家。这种社会结构决定了中国人处理人际关系时往往以“己”为中心,呈现出“推己及人”的特点。

在现代社会中,“差序格局”仍然深刻影响着中国人际关系的处理。一方面,它使得中国人更加重视血缘和地缘关系,倾向于在熟人圈子里寻求帮助和支持。另一方面,它也可能导致“裙带关系”、“官场潜规则”等问题的产生。

然而,随着社会的快速发展和城市化进程的加速,“差序格局”的影响正在逐渐减弱。越来越多的人开始重视法律和制度的作用,而不是单纯依靠人际关系。例如,许多公司在招聘时会特别关注应聘者是否有亲友在公司任职,以避免“任人唯亲”的情况发生。

尽管如此,“差序格局”中蕴含的智慧仍然值得我们借鉴。它提醒我们,在处理人际关系时,既要重视亲疏远近,又要保持适度的灵活性。在现代社会中,我们可以将这种智慧转化为建立和维护多元社交网络的能力,既保持传统的人际关系,又不排斥新的社会联系。

基于“差序格局”理论,我们可以提出以下几点改善人际关系的建议:

首先,要认识到人际关系的复杂性。每个人都是自己社交网络的中心,但同时又是他人网络中的一个节点。因此,在处理人际关系时,既要考虑自己的需求,也要顾及他人的感受。

其次,要学会灵活调整人际关系的亲疏远近。在不同的社交场合,我们需要根据具体情况调整与他人的关系,既不过于疏远,也不过分亲近。

最后,要注重长期关系的培养。在“差序格局”中,人际关系往往是长期积累的结果。在现代社会中,我们同样需要投入时间和精力来维护重要的人际关系,而不是仅仅依靠短期利益来维系关系。

总的来说,“差序格局”理论为我们理解中国人际关系提供了一个独特的视角。虽然现代社会正在发生巨大变化,但这一理论中蕴含的智慧仍然值得我们借鉴。通过理解并适当运用“差序格局”的原则,我们可以在复杂多变的社会环境中更好地处理人际关系,实现个人与社会的和谐发展。