重读伤寒论第4条:六经传变解析(一)

发布时间:2024-09-16

《伤寒论》中的 六经传变理论,作为中医辨证论治的基石之一 ,历经千年而不衰。这一理论将外感病的发展过程划分为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六个阶段,体现了中医对疾病演变规律的独特洞察。然而,随着现代医学的发展,这一古老理论在当代临床实践中面临着新的挑战和机遇。

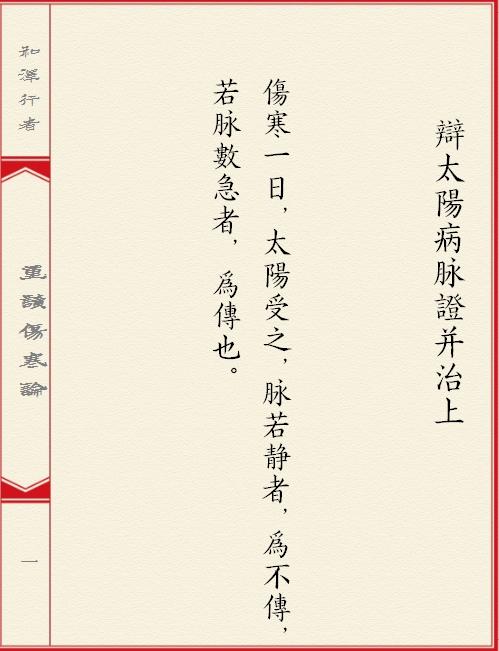

六经传变理论 最早见于《素问·热论》 ,其中描述了外感病循序而传的过程:“伤寒一日,巨阳(即太阳)受之,故头项痛,腰脊强。二日阳明受之,阳明主肉,其脉侠(挟)鼻络于目,故身热目疼而彝干,不得卧也。”这种按日顺序相传的描述,虽然理想化,却为后世医家提供了思考疾病演变的框架。

张仲景在《素问·热论》的基础上,进一步发展了六经分证学说。 他不仅将外感疾病的各种症状系统地分析和归纳,还提出了相应的治疗原则和方药。值得注意的是,《伤寒论》的六经理论并非仅适用于伤于寒邪的疾病,而是适用于一切外感病证。这一点体现了中医理论的灵活性和包容性。

从现代医学的角度来看,六经传变理论可以被理解为对外感疾病不同阶段的描述。例如,太阳病可以被视为感染性疾病的初始阶段,阳明病则是急性感染性疾病的持续高热期。这种解读方式有助于将传统中医理论与现代医学知识相融合,为临床实践提供新的思路。

然而, 六经传变理论在当代临床实践中也面临着一些挑战。 首先,该理论过于强调疾病的线性发展,而实际临床情况往往更为复杂。其次,六经传变理论缺乏对疾病严重程度和预后的明确判断。此外,随着医学的进步,一些传统理论难以解释的新疾病也不断出现。

尽管如此,六经传变理论在现代医学中仍具有重要价值。它为中医辨证论治提供了系统化的框架,有助于医生全面把握疾病的发展过程。同时,这一理论强调个体化治疗,与现代医学追求的精准医疗理念不谋而合。例如,在新冠肺炎疫情中,源自《伤寒杂病论》的清肺排毒汤被证明是有效的临床方剂,这充分说明了传统理论在应对新发疾病时的潜力。

展望未来,六经传变理论的发展方向可能是将其与现代医学知识相结合,构建更加科学、系统的疾病演变模型。这需要中医界与现代医学界加强合作,共同探索传统理论在现代医学背景下的新应用。

总的来说,六经传变理论作为中医宝库中的瑰宝,其价值不仅在于其历史意义,更在于其对现代医学的启示。它提醒我们, 疾病的发展是一个动态过程,需要全面、系统地观察和分析。 在追求精准医疗的今天,这种整体观和系统思维仍然具有重要的现实意义。未来,随着跨学科研究的深入,六经传变理论有望在现代医学中焕发新的生机。