注水的“三姓家奴”:历史上的吕布一共认过几个义父(干爹)?

发布时间:2024-09-16

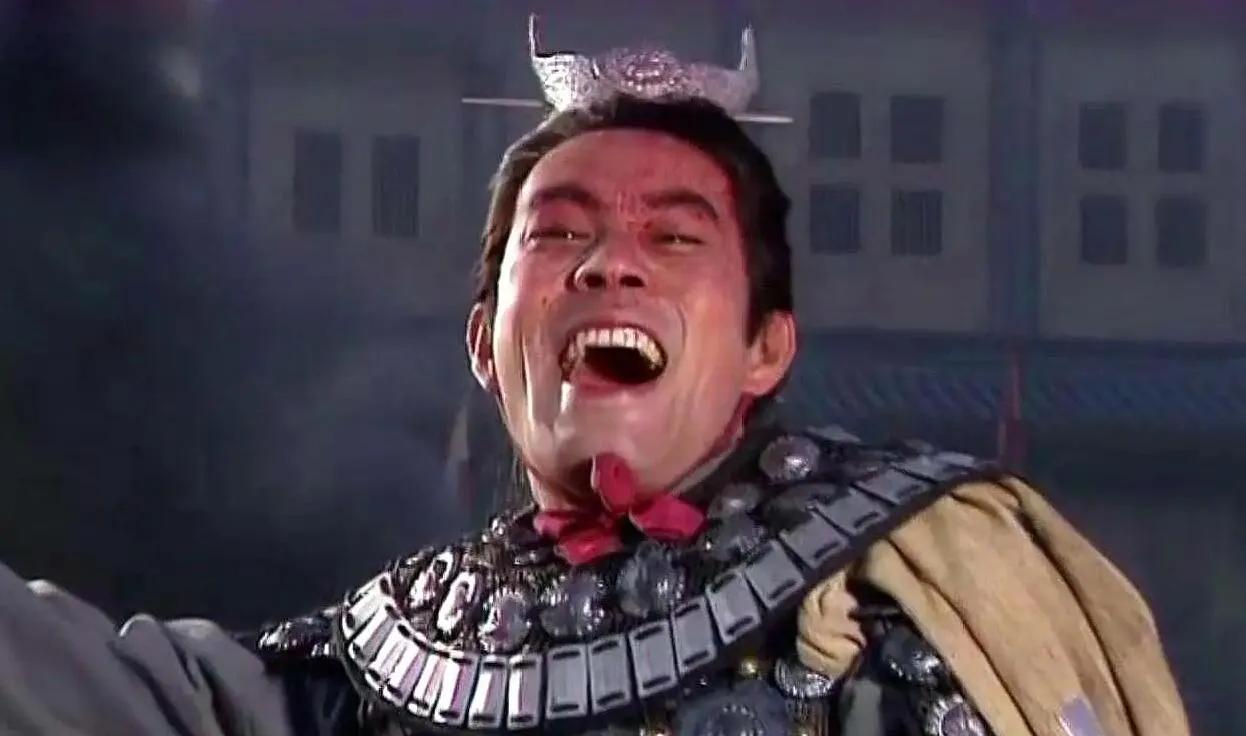

“三姓家奴”这个称号,是对三国时期著名武将吕布的贬称。 它源自《三国演义》中张飞对吕布的嘲讽,意指吕布除了亲生父亲外,还先后认了丁原和董卓为义父。然而,历史上的吕布到底认过几个义父?这个问题背后,折射出的不仅是个人命运的波折,更是一个时代的社会文化缩影。

《三国演义》中,吕布被描绘成一个反复无常、忘恩负义的人物。他先是背叛并杀害了第一个义父丁原,后又背叛并杀害了第二个义父董卓。这种行为不仅违背了儒家伦理,也触犯了当时社会的基本道德底线。然而,《三国志》中的记载却有所不同。根据《三国志》记载, 吕布确实杀死了丁原并投奔了董卓,但他并没有认丁原为义父。 因此,从严格意义上讲,历史上吕布只认过董卓一个义父。

这种差异反映了《三国演义》作为文学作品对历史的加工和演绎。罗贯中在创作时,为了塑造人物形象和推动情节发展,对历史事实进行了艺术加工。这种加工虽然增加了故事的戏剧性,但也可能导致对历史人物的误解。

吕布的一生充满了悲剧色彩。他出身卑微,却凭借超凡的武艺在乱世中崛起。然而,他缺乏政治远见和道德操守,最终导致了自己的覆灭。 吕布的故事,某种程度上反映了东汉末年社会动荡、道德沦丧的现实。 在那个群雄逐鹿的时代,忠诚和道义往往被利益和权力所取代。

“三姓家奴”这个称号,不仅仅是一个个人的贬称,更是一个时代的缩影。 它反映了当时社会对忠诚、道义的重视,以及对背叛行为的深恶痛绝。同时,它也折射出乱世中人性的复杂和社会的动荡。

在后世,吕布的形象和“三姓家奴”的称号被广泛传播和讨论。它不仅成为了文学艺术创作的素材,也成为了人们讨论忠诚、道义等道德问题的案例。这种影响,远远超出了吕布个人的命运,成为了中国文化中一个独特的符号。

总的来说,吕布的故事和“三姓家奴”的称号,为我们提供了一个观察历史、反思人性的窗口。它提醒我们,在评价历史人物时,既要尊重历史事实,又要理解时代背景;在面对复杂的社会现实时,更要坚守道德底线,保持人格独立。这或许就是“三姓家奴”这个称号留给我们的最宝贵启示。