僧人「托钵、乞食、行脚」的含义

发布时间:2024-09-02

在佛教文化中,托钵、乞食、行脚是僧人修行生活中不可或缺的三个重要组成部分。这些行为不仅体现了佛教的基本教义,也是僧人实践佛法、自我修行的重要方式。

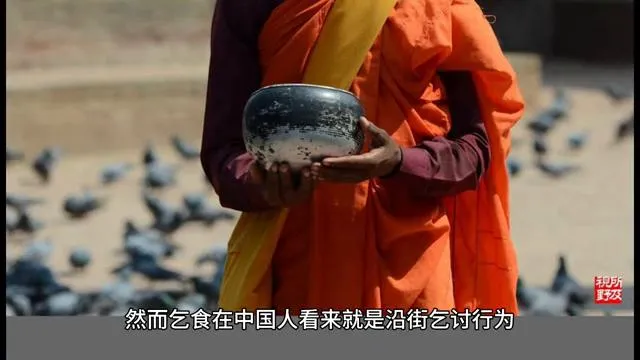

托钵乞食的起源与意义

托钵,即僧人手持钵盂,向信众乞求食物。这一传统起源于释迦牟尼佛时代。佛陀认为,出家人应该摆脱世俗生活的束缚,专注于修行。因此,他制定了托钵乞食的制度,要求僧人不得从事生计营业,也不可蓄存财富物资。

乞食作为一种修行方式,具有多重含义。首先,它可以帮助僧人破除对食物美味的贪著,培养平等心和慈悲心。其次,通过乞食,僧人可以与社会大众保持联系,感知世间疾苦,同时为信众提供种福田的机会。正如《大乘义章》所言:“专行乞食,所为有二:一者为自,省事修道。二者为他,福利世人。”

行脚僧的游方修行

行脚,又称为游方、云游,指的是僧人无固定居所,四处游历。行脚僧可能为了寻访名师、自我修持或教化他人而广游四方。这种修行方式体现了佛教“不住相布施”的精神,僧人通过不断行走,放下对固定住所的执着,培养内心的独立性和适应性。

传统修行方式在现代社会的变迁

随着社会的发展,传统的托钵、乞食、行脚方式也在发生变化。在一些佛教国家,如缅甸、泰国,这些传统仍然得到较好的保留。然而,在其他地区,由于生活方式的改变和佛教文化的变迁,这些传统正在逐渐消失或发生改变。

例如,一些寺院为了适应现代社会的需求,开始采用更为灵活的饮食方式。同时,由于交通的便利,行脚僧的数量也在减少。一些僧人选择通过网络等方式传播佛法,而不是传统的游方方式。

修行方式对僧人与社会的深远影响

尽管这些传统修行方式面临着挑战,但它们对僧人个人修行和社会的影响仍然是深远的。通过托钵乞食,僧人可以培养谦卑、平等和慈悲的品质。行脚则可以帮助僧人放下执着,培养内心的独立性和适应性。

对社会而言,这些修行方式为信众提供了种福田的机会,同时也为社会树立了道德的楷模。僧人通过自己的言传身教,为世间人树立了修行的榜样。

然而,我们也应该认识到,随着时代的变迁,这些传统修行方式也需要与时俱进。如何在保持传统精髓的同时,适应现代社会的需求,是佛教界需要思考的问题。

总的来说,托钵、乞食、行脚这些传统修行方式,不仅是佛教文化的重要组成部分,也是僧人实践佛法、自我修行的重要途径。它们的存在和演变,反映了佛教文化与现代社会的互动,也为我们思考如何在当代社会中实践佛法提供了启示。