斐林试剂原理

发布时间:2024-09-15

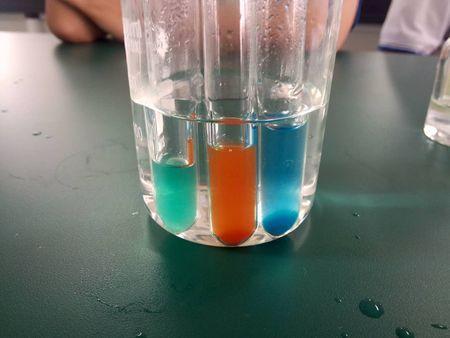

1849年,德国化学家赫尔曼·冯·斐林发明了一种能够鉴别还原性物质的试剂,这就是后来被广泛应用于化学分析和医学诊断的斐林试剂。这种试剂由氢氧化钠和硫酸铜溶液配制而成,能够与可溶性的还原性糖(如葡萄糖、果糖和麦芽糖)在加热条件下反应,生成砖红色的氧化亚铜沉淀。

斐林试剂的发明不仅为化学分析提供了一种新的工具,更重要的是,它开启了还原糖检测的新篇章。在医学领域,斐林试剂迅速成为检测糖尿病的重要手段。通过检测尿液中的葡萄糖含量,医生可以初步判断患者是否患有糖尿病。这一方法在当时被视为革命性的突破,极大地促进了糖尿病的早期诊断和治疗。

然而,斐林试剂的应用并不止步于此。随着医学的进步,人们发现斐林试剂还可以用于检测其他类型的糖类物质。例如,在食品工业中,斐林试剂被用来测定含淀粉食品、酒精饮料、碳酸饮料、肉制品、蜜饯等食品中还原糖的含量。这种应用不仅有助于食品质量控制,也为营养学研究提供了有力工具。

值得注意的是,斐林试剂的原理和应用并非孤立存在。在化学分析领域,还有其他类似的试剂,如班氏试剂和双缩脲试剂。班氏试剂与斐林试剂在原理上相似,都用于检测还原糖,但其配方略有不同,且可以长期保存。双缩脲试剂则主要用于蛋白质的检测。这些试剂的存在,反映了化学分析技术的多样性和互补性。

尽管斐林试剂在发明之初主要用于实验室研究,但随着时间的推移,它在医学诊断中的应用越来越广泛。特别是在糖尿病诊断方面,斐林试剂的使用极大地提高了诊断的准确性和效率。然而,随着科技的进步,更精确、更快速的检测方法不断涌现,斐林试剂在临床诊断中的地位逐渐被其他方法所取代。

尽管如此,斐林试剂在化学教育和基础研究中仍然发挥着重要作用。它不仅是一种实用的分析工具,更是化学反应原理的生动体现。通过斐林试剂的实验,学生可以直观地理解氧化还原反应的本质,加深对化学原理的理解。

斐林试剂的发明和应用历程,生动地展示了化学如何从实验室走向实际应用,又如何随着科技的进步而不断演变。它不仅是一种试剂,更是化学与医学、食品科学等多学科交叉的见证,体现了科学发展的连续性和创新性。