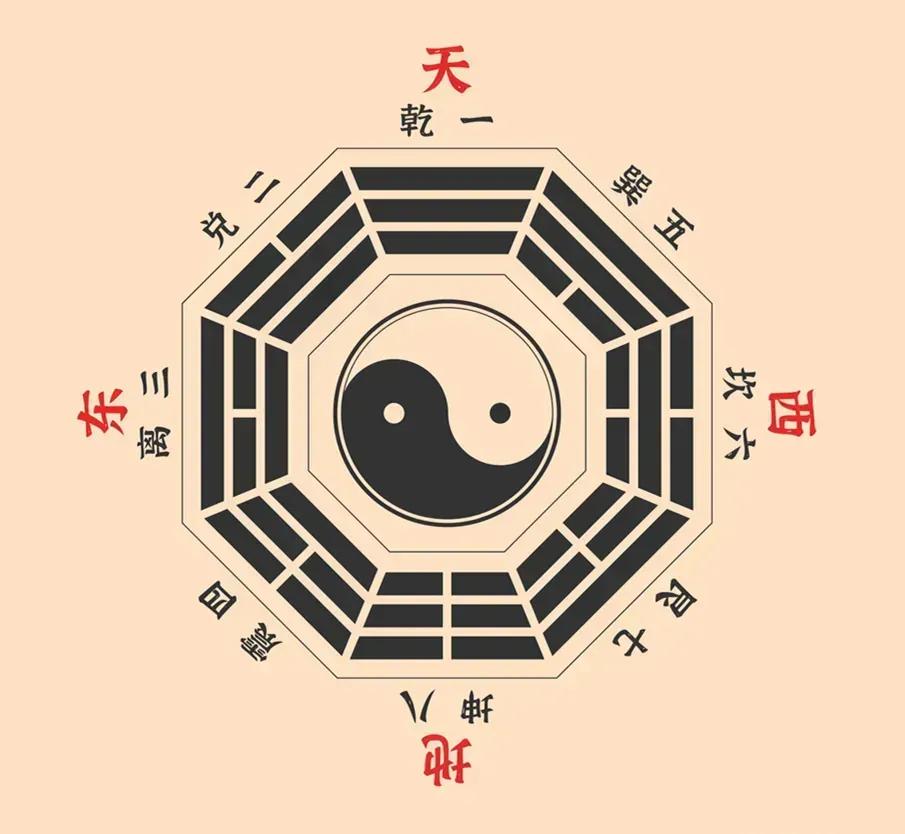

道家文化,何谓“一阴一阳之谓道”?

发布时间:2024-09-18

1

《庄子·天下》提到:“《易》以道阴阳。 ”确实, 阴阳是《周易》的核心理念。

虽然 《易经》中并未直接运用“阴阳”这一术语 ,但阴阳的流转和转化恰恰是《易经》中最基本、也是最核心的思想。

阴阳的概念最晚在西周时期即可见其踪影。

《尚书·夏书·禹贡》中提到过“至于岳阳”,“岷山之阳”“南至于华阴”的说法。

阳指的是山的南面,阴则是北面。

《尚书·周书·周官》中更有提及“论道经邦,燮理阴阳”的说法。

《诗经·大雅·公刘》中有句:“既景乃岗,相其阴阳。” 至西周末期,伯阳父以阴阳解说地震,认为:“天地之气,其序不可失。

若失其序,民则乱矣。

阴隐而不出,阳压而不能蒸,因而有地震。”(《国语·周语上》)

在鲁僖公16年(公元前644年),宋国出现陨石坠落及鸟逆飞现象。

宋襄公询问周内史叔兴是吉还是凶,叔兴答说:“这是阴阳之事,非吉凶所生,吉凶由人。”(《春秋左传》僖公十六年) 老子主张,世间的一切事物均为阴阳结合而成,都是阴阳的综合体。 “万物负阴而抱阳,冲气以为和。”(《老子》第四十二章)

春秋末期,范蠡对阴阳也做了深刻论述,指出:“天道悠然,日月常行,明者以作法,微者则始行。

阳至于阴,阴至于阳。

日困而复,月满而缺。”(《国语·越语下》)阳升至极便成为阴,阴沉至极便成为阳,这一观点早已在《易经》中体现。

《易传》以阴阳作为基础观念来解读《易经》。

在《彖传》中,泰卦的解说为:“内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人”,因此吉;而否卦则解为:“内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子”,所以不吉。

泰卦划分为乾下坤上,否卦则为坤下乾上,表示下为内,上为外。

乾代表阳、健、刚、君子;而坤则代表阴、顺、柔、小人。

《象传》对乾卦初九的解释是:“潜龙勿用,阳在下也。”而对坤卦初六的释义是:“履霜坚冰,阴始凝也。”《文言》解说乾卦初九为:“潜龙勿用,阳气潜藏。”对坤卦六三则为:“阴虽美好,惟行王事,不敢妄为。”也同样是以阳解说乾,以阴解说坤。

乾卦全为阳爻,因此为纯阳之卦;坤卦全为阴爻,所以为纯阴之卦。

《系辞》中更是用阴阳概念阐释《周易》的基本义理。

《系辞下》提到:“乾坤乃易之门邪?乾为阳物,坤为阴物。

阴阳合而德,共同构成了形式,使得天地兼具以通神明之德。”乾代表阳,坤代表阴,阴阳的结合造就了万物万象。

所以,乾坤乃是易的门户,是理解《周易》义理的关键。

在《周易》的体系中,无论是八卦还是六十四卦,乾坤二卦的地位可以比作父母的地位。

2

《说卦》中提到:乾,代表天,因此称之为父;坤,代表地,因此称之为母;震一动而生出男,故称长男;巽一动而生出女,故称长女;坎二动而生出男,故称中男;离二动而生出女,故称中女;艮三动而生出男,故称少男;兑三动而生出女,故称少女。

乾为父,坤为母,震、巽、坎、离、艮、兑便是他们所生的六个子女,其中震、坎、艮为男性,巽、离、兑为女性。

在此,有阴也有阳,乾为纯阳,坤为纯阴。

乾则是父亲、是天,坤则是母亲、是地。

天地相互影响,继而生成万物,乃由这对父母生的儿女。

《系辞上》指出:“乾道成男,坤道成女。

乾知之初,坤则成之。”同时提到:“乾,其静也专;其动也直,故生大;而坤,其静也翕,动也开,故广生焉。”乾坤除了象征天地,也同样代表父母,且是阴阳的体现。

《序卦》阐述:有天地,方万物得生。

盈天地者唯万物。……有了天地才有万物,有了万物才有男女,有了男女才有夫妇,有了夫妇才有父子,有了父子才有君臣,有了君臣后才有上下,有了上下后,礼义始得以交错。

天地万物,直至人类,都是由乾坤自然化生,皆为阴阳之化生。

由乾坤所造就的万事万物,其特性与状态又是如何?《系辞上》曰:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。

仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知,故君子之道鲜矣。”何为“一阴一阳之谓道”?《系辞上》指出:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”道是相对于器而言的,器指的则为具体物件。

器物具象、形而下、可具指,而道则抽象、形而上、不可具体明指。

道即为道理,并非仅仅表面义务。

老子曾言:“道可道,非常道。”可道的道并非常态,而常道则不可言述,只能领悟。“一阴一阳之谓道”,是《周易》的根本思想。

此思想涵盖多个方面的含义。

3

首先,世间万物皆可简易分为阴阳两端,阴为坤,阳为乾;天为阳,地为阴;日为阳,月为阴;白昼为阳,黑夜为阴;南方为阳,北方为阴;上为阳,下为阴;明亮为阳,幽暗为阴;炎热为阳,寒冷为阴;强壮为阳,柔顺为阴;男性为阳,女性为阴;尊贵为阳,卑贱为阴。

阴与阳一一对应,互为存在。

第二,某一事物的基本属性虽可归为阴或阳,但阴未必是纯阴,阳亦非全阳,阴中又含阴阳,阳中也有阴阳,阴中更有一阴一阳,阳中同样也有一阳一阴。

例由太极到八卦的演变序列,始由太极分化为阳阴(两仪),进一步由阳分化为太阳与少阴,阴分化为太阴与少阳(四象),而非由阳仅分化为太阳与少阳,或阴仅分化为太阴与少阳。

这其实表明,阳并非纯粹存在,阳内部自然存在阴,反之亦然,亦即阴中包有阳,才可得出少阳;如此,阴中则潜含阳,得出少阴。

接着,由四象演化为八卦。

以太阳为例,阳为乾,阴为兑;以太阴为例,阳为艮,阴为坤;少阴中阳为震,阴为离;少阳中阳为坎,阴为巽。

总的来看,八卦内部,乾、震、坎、艮为阳,坤、巽、离、兑则为阴。

除了乾、坤为阴阳的具象化身,因此纯阳与纯阴外,其余六卦中,震、坎、艮虽属阳,内含阴,均为二阴爻加一阳爻;巽、离、兑虽属阴,内有阳为二阳爻加一阴爻。

更比如说人类,男性即代表阳,女性为阴,但男性内部同样涵盖阴阳,女性内也具备阴阳特性。

男性身体上上下下,阳在上阴在下,女性身体同样如此,上为阳下为阴。

上下结构还有左右之分,左为阳,右为阴。

综上所述,阴中藏阳,阳中隐阴,这便是《周易》关于整个宇宙的基本认知。

第三,阴阳并非一成不变,而是此起彼伏、往复流动。

六十四卦由阴与阳两种符号构成,阴爻、阳爻的变化,产生不同卦象。

阳爻可转变为阴爻,称为消;而阴爻则可以变阳爻,名为息。

正如《系辞上》所言:“刚柔相推而生变化。”

在六十四卦中,有十二消息卦,这些卦清晰阐述了阴阳之间的相互转换,展现了阴阳的流动变化。

复、临、泰、大壮、夬、乾,阳气逐步上升,这为阳能转阴,成为息;姤、遁、否、观、剥、坤,阴气逐步上升,表示阴能转阳,并为消。

乾作为阳之极,之后紧接为姤,而坤为阴之极,随之而复。

阴阳的变化引发卦象变动,同时影响四季节气变迁,因此十二消息卦可与一年十二个月相互对应。

4

第四,阴阳力量并非敌对的。

当阳的力量增强时,阴的力量就会减弱;而当阴的力量增强时,阳的力量便会削弱。

阴阳理论与现代物理学不同,后者认为的作用力与反作用力是势均力敌、方向相反的。

而《周易》的阴阳理论并不是对抗理论,当阳的力量增强,阴则随之退缩;反之亦然。

春季来临时,阳气上升,阴气下降,至夏季,阳气强盛而阴气衰退;秋季则是阴气上升,阳气下滑,至冬季,阴气旺盛而阳气减弱。

阴阳的此消彼长,促成了四季轮转。

《系辞下》提到:“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。

寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。”正因阴阳不断变动,形成了一个有机整体,使局势维持稳定;如果阴阳处于对抗态势,势必导致事物的崩溃。

第五,阴阳的两个势力并不各自独立,也非各行其是,而是必须与对方发生相互作用。

如阳若仍保持其阳不与阴关系连接,则阴始终只为阴;阴若孤立则阳永远成为阳,阴阳相脱离,世界便无从发生任何事情。

阴阳处于孤立状态,不产交互感应。

《说文解字》记载:“爻,交也。”爻即为交,阴与阳的交点,因为有交而有感应,因而生应。

泰卦的乾在下、坤在上,气候由上升至下降,二者相交。

因而有“天地交,泰。”《象传》对泰卦的解析答案:“天地交,万物通也;上下交,其志维合。”因乾坤相交,天地相交,所以“泰”。

否卦则为坤在下,乾在上,二者不交。

由于这般不交,便产生“否”。

《彖传》对否卦的解释是:“天地不交,万物不通也;上下不交,天下无邦也。”因乾坤无法交汇,所以产生“否”。

阴阳交互感应,是事物生成的根本所在,失去这个基础感应,阴与阳便始终处于孤立状态,宇宙将是一片死寂,万物将无法诞生。

第六种感应的交互,则推动新事物的诞生,让事物运动、变化与发展。

《系辞下》引述:“天地絪缊,万物化醇。

男女构精,万物化生。” 絪缊是指阴阳之气的交融与结合,正因阴阳交汇,才会产生相互感应,而这种感应乃事物生发的起点。

咸卦卦辞云:“亨,利贞,取女吉。” 咸卦为何亨利贞?《彖传》解释曰:“咸,感也。

柔在上而刚在下,二者发生感应,协调而畅通,男在下而女在上,因此亨利贞,取女吉也。”天地之气汇聚者,万物得以化生;圣人感人心、带来天下安宁;其所感之情,天地万物步趋一范。

感为运动的推动者,应为接受者。

应是阴与阳在异性间的吸引与回应。

有回应才吉,倘若无应,则不吉。

《无妄卦》下震上乾,其卦辞曰:“元亨利贞。”此卦何以亨?《彖传》解释明云:“动而健,刚中而应,大亨以正,天之命也。”无妄卦的第二爻为阴爻,位置得阴爻,表显示得位;而其第五爻为阳爻,位置得阳爻,同样得位。

这两爻相应,故大吉。

升卦下巽上坤,其第二爻为阳爻,阴位得阳爻,未得位;而其第五爻为阴爻,阳位同样得阴爻,亦未得位。

两个关键位均不得位,但升卦的卦辞却是:“元亨,利见大人。”缘何如此?关键在于其有应。

《彖传》释曰:“巽而顺,刚中而应,因此大亨。”

由感而应,因应而动,因动而变,因变而通,因通而久,因久而泰。

《象传》阐释泰卦曰:“天地交,泰。”因交而有泰,整个过程涵盖了多个环节,此过程的基础与前提便是交互。

只有存在这种交融,事物才能变得泰然自若。

事物之间的交互是生发、运动和发展的基础。

5

第七,事物发展到达一定顶点,势必会向相反方向演变,阳至极便转为阴,阴至极转为阳,静极复动,动极复静。

在《周易》筮法中,6为老阴,7为少阳,8为少阴,9为老阳。

7与8分别为少阳与少阴,其未来格局则转化至老阳和老阴,因此他们是真正的阳与阴,为不变之爻。

反观6与9为老阴与老阳,其未来则向上演变,少阳和少阴因而成为变爻。

《周易》的演变顺序为:7-9-8-6-7,即少阳-老阳-少阴-老阴-少阳。

乾为阳之极,而后必为姤;坤为阴之极,而后必为复,事物到达顶端,必然向下发展,这正是《周易》所揭示和确立的基本法则。

《彖传》解释丰卦曰:“日中则昃,月盈则食,天地者盈虚,随时变化。”《系辞下》表示:“易,穷则变,变则通,通则久。”阳极导致阴,阴极则阳,阴阳互为根本,此与老子所讲的“反者道之动”,实为一致。

程颐指出:“一阴一阳之谓道,但道并非阴阳,因此一阴一阳才为道。”(《程氏遗书》卷三)再指出:“离开阴阳便再无道,因此阴阳便是道的体现。

阴阳即气,气为形而下者,而道为形而上者。”(《程氏遗书》卷十五)阴阳本身非道,阴阳的变化亦非道,阴变化的规律性和次序性亦非道,反而是通过阴阳变化所呈现之秩序以显现出的道理。

“一阴一阳之谓道”一语内涵丰富,常人难以全面把握,因此有云:“仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知。”对这道理的领悟仅是局部,使得不同的理解层出不穷,百姓每天遵循这一道行事,却并不清晰其中道理。

故而,道理原本是显而易见的,不是人所制定,而是人应当遵循的。