笑死,中国人的字典里就没有过敏,因为过敏的食物都给吃脱敏了!

发布时间:2024-09-16

中国儿童食物过敏患病率正在悄然上升。 根据一项多中心大样本研究,重庆、珠海、杭州三城市2岁以下儿童食物过敏检出率已达到5.8%~7.3%。然而,与西方国家相比,中国对食物过敏的认知和处理方式却呈现出截然不同的特点。

中国饮食文化中的独特“脱敏”现象

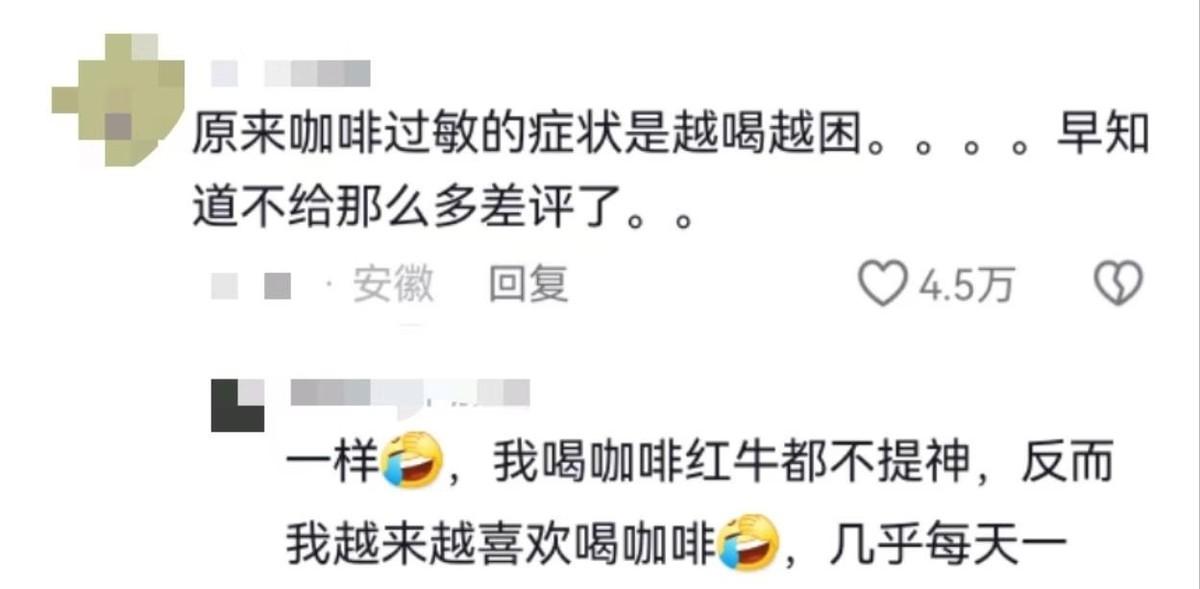

在中国,有一种广为流传的说法:“ 笑死,中国人的字典里就没有过敏,因为过敏的食物都给吃脱敏了! ”这种说法虽然有些夸张,但也反映了中国饮食文化中一个有趣的现象——“脱敏”。

以川菜中的麻辣火锅为例,对于不习惯吃辣的人来说,可能会产生各种不适的身体反应。但当地人会告诉你,只要多吃一点,慢慢就会适应这种辣味,甚至会爱上它。这种现象,其实就是一种“脱敏”,通过适量的接触,让身体慢慢适应对辣椒的过敏反应。

然而,这种“脱敏”方法并非适用于所有食物过敏情况。 对于严重的食物过敏,如对花生、坚果、鱼和贝类的过敏,盲目尝试“脱敏”可能会带来危险。

中国食物过敏诊断面临的挑战与机遇

与西方国家相比,中国在食物过敏的诊断和治疗方面仍面临诸多挑战。目前,中国尚无统一的基于口服食物激发试验(OFC)确认的儿童食物过敏患病率统计数据。

中国儿童食物过敏循证指南指出, 皮肤点刺试验(SPT)和特异性IgE(sIgE)检测在诊断IgE介导的食物过敏上具有一定的价值 ,但阳性结果不能单独作为确诊食物过敏的指标,需要与明确的食物过敏病史相结合进行分析判断。

口服食物激发试验被认为是诊断食物过敏最可靠的临床方法 ,但实施起来存在诸多困难。如何建立规范的诊断流程,提高诊断的准确性和可操作性,是中国食物过敏研究面临的重要课题。

中西方在食物过敏认知与处理方式上的差异

与西方国家相比,中国在食物过敏的认知和处理方式上存在明显差异。在西方,食物过敏被视为一种严重的健康问题,人们对此高度警惕。而在中国,由于传统饮食文化的熏陶,人们往往对食物过敏持较为宽容的态度。

这种差异也体现在食物过敏的管理上。在西方,一旦发现食物过敏,通常会采取严格的避食措施。而在中国,人们更倾向于通过“脱敏”或调整饮食习惯来应对。

然而,随着全球化进程的加快和饮食文化的交流,这种差异正在逐渐缩小。越来越多的中国人开始重视食物过敏问题,相关的研究和管理也在逐步加强。

中国食物过敏研究与管理的未来发展方向

面对日益严峻的食物过敏问题,中国需要在以下几个方面加强研究和管理:

首先,建立统一的食物过敏诊断标准和流程,提高诊断的准确性和可操作性。

其次,加强对食物过敏的预防研究,探索有效的预防策略。

再次,开展大规模的流行病学调查,建立食物过敏数据库,为制定相关政策提供科学依据。

最后,加强公众教育,提高人们对食物过敏的认识和重视程度。

食物过敏不仅是一个医学问题,更是一个社会问题。只有政府、医疗机构、科研机构和公众共同努力,才能有效应对这一挑战,为过敏患者创造一个更安全、更友好的生活环境。