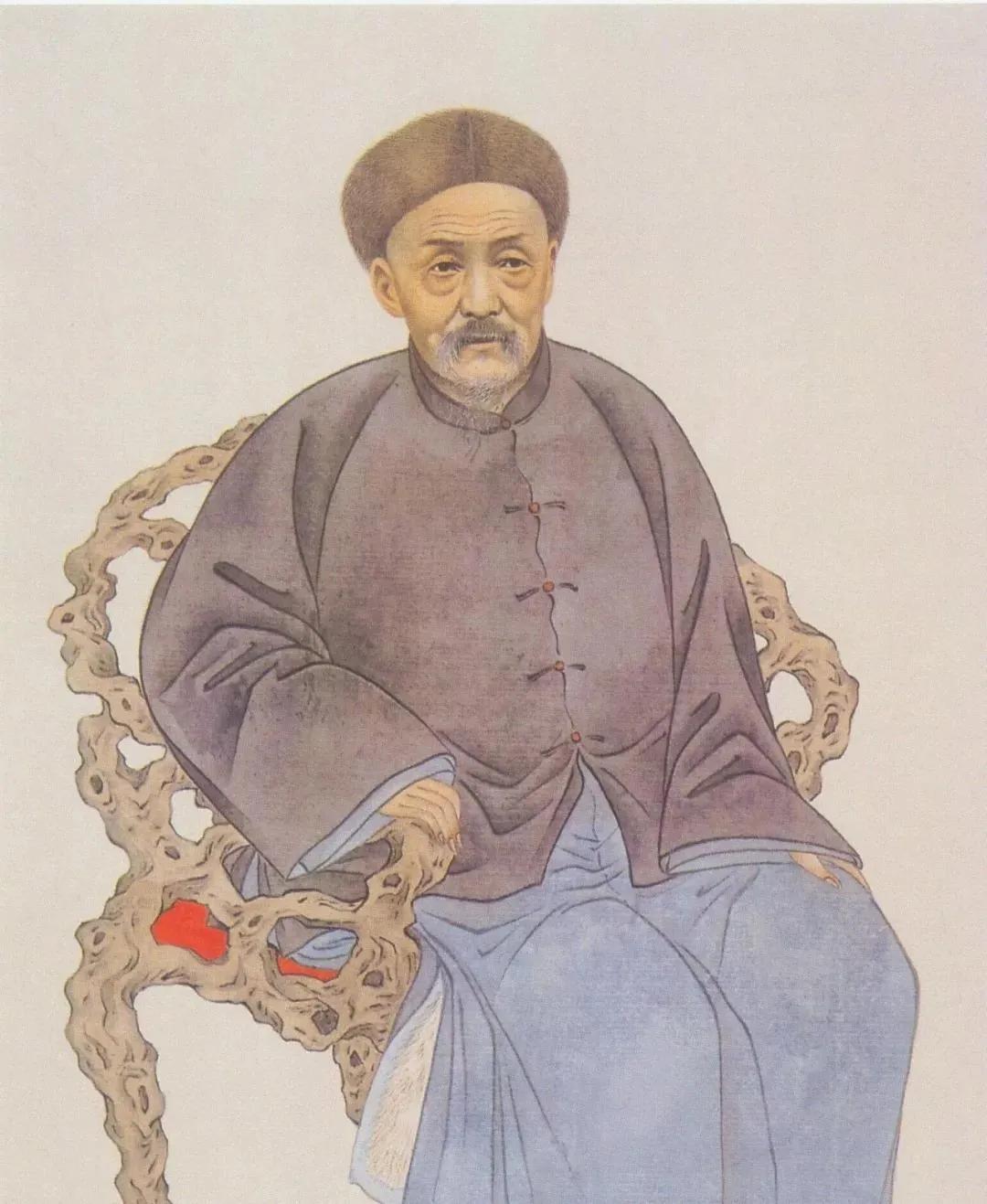

中国最后的大儒:俞樾

发布时间:2024-09-18

俞樾,字荫甫,号曲园,生于1821年,卒于1907年,是晚清时期著名的学者、文学家、经学家、古文字学家和书法家。他的一生,见证了中国从传统向现代的艰难转型,也成为了那个时代文化传承与创新的缩影。

俞樾出身于书香门第,自幼受到良好的教育。他的祖父和父亲虽然科举之路不顺,但都好学仁德,在当地颇有声望。在这样的家庭氛围中,俞樾养成了以书为伴的习惯,为日后成为一代大儒奠定了基础。

道光三十年(1850年),俞樾参加殿试,赐进士,改庶吉士。主考官正是大名鼎鼎的曾国藩。在复试中,面对“淡烟疏雨落花天”的诗题,俞樾提笔写下“花落春仍在,天时尚艳阳”的诗句,展现了乐观豁达的心态。曾国藩对此赞赏有加,认为他“他日所至,未可量也”。

然而,俞樾的仕途并不平坦。咸丰五年(1855年),他在河南学政任上因科举考试出题超出四书范围而被御史参劾罢官。这一事件真相说法不一,但无论如何,它成为了俞樾人生的一个重要转折点。从此,他移居苏州,潜心学术四十余载。

在学术上,俞樾成就斐然。他一生勤奋治学,著作等身。弟子章太炎在《俞先生传》中列举了他众多的著作,包括《群经平议》《经说》《易穷通变化论》等。这些著作涉及经学、古文字学等多个领域,展现了俞樾深厚的学术功底。

俞樾不仅在学术上有所建树,还培养了众多弟子。章太炎、吴昌硕、井上陈政等国内外知名学者皆出其门下。鲁迅、周作人、钱玄同等近代大儒更是他的徒孙。这种学术传承,使得俞樾成为了中国文化传承的重要一环。

在书法方面,俞樾也颇有造诣。他“工篆隶”,尤其以隶书作品居多。他的书法取法汉碑而不囿于汉碑,质朴而不俗,线条平直简练,字体方正工稳,自成一派。这种书法风格,浸染着特有的儒雅,彰显了他好古尚朴的文人个性。

俞樾对历史和未来有着独到的见解。他在《秦始皇帝论》中认为秦变法维新是时代的趋势,而非人力可为。面对西学东渐,他没有盲目反对,而是要求子孙学习西方学问。更令人称奇的是,他在临终前写下了九首七言绝句,预言了未来两百年的国家和世界大势。这些预言,尤其是关于前一百年的部分,与后来的历史发展惊人地吻合。

俞樾的一生,是传统与现代、学术与政治、个人命运与国家命运交织的缩影。他以自己的学识和人格魅力,成为了那个时代的文化标杆,也为我们留下了宝贵的精神遗产。作为“中国最后的大儒”,俞樾的名字将永远铭刻在中国文化史的长河中。