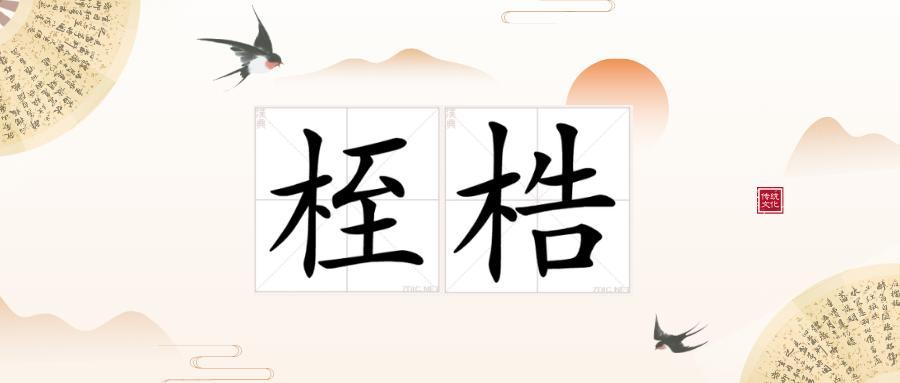

桎梏:你知道怎么读吗

发布时间:2024-09-18

“桎梏”这个词语,你读对了吗? 它的正确读音是“zhì gù”,而不是很多人误读的“shù gù”。 这个常被误读的词语,不仅反映了现代人对中国传统文化的疏离,更折射出语言演变与文化传承之间的微妙关系。

“桎梏”一词最早见于西汉文献,原指古代的刑具。 《周礼·秋官·掌囚》中记载:“上罪梏拲而桎,中罪桎梏,下罪梏。”这里的“桎梏”指的是加在犯人身上的刑具,其中“桎”指加在脚上的刑具,“梏”则指加在手上的刑具。这种刑具的使用可以追溯到先秦时期,甚至更早。

然而,随着时代的变迁,人们对“桎梏”的理解逐渐发生了变化。东汉马援在《与杨广书》中提到“三木”,即桎、梏及械,但并没有明确区分它们的具体含义。到了唐代,慧琳在《一切经音义》中解释说:“在手曰杻,在足曰械。”这种解释与先秦时期的用法已经大相径庭。

现代人之所以常误读“桎梏”,一方面是因为汉语发音的演变,另一方面也反映了我们对传统文化的疏离。 在日常生活中,我们很少接触到这些古汉语词汇,更不用说了解它们背后的文化内涵。这种疏离不仅体现在读音上,更体现在我们对传统文化的整体认知上。

事实上,像“桎梏”这样的古汉语词汇还有很多。它们不仅是语言的载体,更是文化的传承。每一个词语背后都蕴含着丰富的历史信息和文化内涵。例如,“桎梏”不仅是一个刑具的名称,更是中国古代法律制度和社会观念的缩影。

面对这种文化疏离的现象,我们不禁要问:在快速发展的现代社会中,我们该如何传承和保护这些珍贵的文化遗产?答案或许就在于日常的学习和积累。从正确读音开始,深入了解每一个词语背后的文化内涵,才能真正理解中华文化的博大精深。

“桎梏”这个词的正确读音,不仅仅是一个语言问题,更是一个文化传承的问题。它提醒我们,在追求现代化的同时,不要忘记回望历史,珍惜和传承我们的文化根脉。只有这样,我们才能在快速变化的世界中保持文化的自信和定力。