戊戌变法究竟触动了谁的利益?为什么慈禧太后先赞成后又反对变法

发布时间:2024-09-19

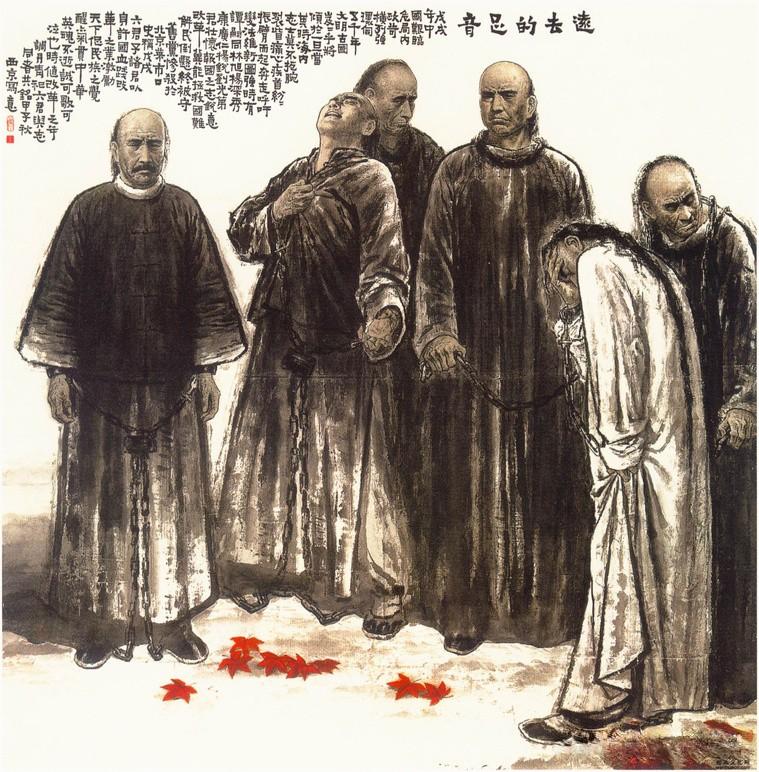

1898年,一场轰轰烈烈的改革运动在中国展开。这场被称为“戊戌变法”的政治运动,不仅触动了清朝统治阶层的利益,更深刻地影响了普通官员和民众的生活。然而,这场旨在救亡图存的改革最终以失败告终,其背后的原因值得我们深思。

戊戌变法的核心内容之一是对官僚体系的改革。康有为等维新派人士尖锐地指出,清朝官僚机构臃肿庞大,数以万计的官吏队伍“浸透了反民主的意识”。他们提出“宜变法律,官制为先”的主张,试图通过精简机构、裁撤冗员来提高行政效率。这一举措直接威胁到了大量官员的既得利益。正如杨深秀所言:“变法维新将直接关系到他们的荣辱存亡,因而‘惟有出全力以阻挠之,造谣言以摇惑之’。”

除了官僚体系,戊戌变法还试图改变社会风气。变法期间,光绪皇帝下令将城乡许多祠堂、庙宇改为学堂,破除迷信。这一举措虽然有助于推动教育发展,但也触犯了传统势力的利益。更重要的是,变法倡导的自由平等、社会进化等观念,对传统的纲常伦理构成了挑战。谭嗣同在《仁学》中猛烈抨击儒学所鼓吹的三纲五常的“惨祸烈毒”,声言“君臣一伦,尤为黑暗否塞,无复人理”。这种激进的思想无疑会引起保守势力的强烈反弹。

然而,戊戌变法并非全然失败。它在一定程度上推动了社会的进步。例如,变法期间废除了八股取士,改试策论,将知识分子从“代圣人立言”的老教条中解放出来。这一举措虽然短期内可能引起部分士人的不满,但从长远来看,有利于培养更多实用型人才。

那么,为什么慈禧太后先赞成后又反对变法呢?这与变法对清朝统治根基的冲击密切相关。起初,慈禧太后可能认为变法可以增强清朝的统治能力,抵御外侮。但随着变法的深入,她逐渐意识到变法可能动摇她的权力基础。特别是光绪皇帝试图通过改革来削弱慈禧的影响力,这直接触犯了她的核心利益。正如“礼部六堂官事件”所显示的,光绪皇帝试图通过罢免保守官员来“立威”,这无疑会引发慈禧的警觉。

此外,变法在社会上引发的动荡也令慈禧担忧。变法期间,新旧思想的碰撞导致社会矛盾加剧,这可能会威胁到清朝的统治稳定。慈禧作为清朝的实际掌权者,自然会出于维护统治的考虑而反对变法。

戊戌变法的失败,从某种程度上反映了当时中国社会的复杂性和改革的艰巨性。它不仅触动了官僚集团的利益,也挑战了传统的社会结构和价值观念。慈禧太后的态度转变,正是这种复杂社会矛盾的集中体现。尽管变法最终失败,但它所倡导的改革精神和思想启蒙,为后来的中国社会变革埋下了种子。