胆经不能随便敲,敲错反伤身!盲目跟风是养生一个误区!

发布时间:2024-09-18

近年来,随着中医经络理论愈加普及,一种新兴的健身方式悄然流行:敲胆经。

在门诊中,患者往往在叙述病情时提到自己的健身方式,执着于敲胆经。

部分患者在敲胆经后,的确感受到身体症状有所缓解和改善,但也有一些人锻炼后却感到不适,比如“头晕、恶心、身体发热、乏困无力、烦躁、失眠、月经不调”等等,甚至还会出现其他头面部上火的症状。

究竟是什么原因导致这种结果呢?

医案:敲胆经引发的烦躁与失眠

在2007年9月,我从老家渭南来到西安行医时,遇到了一位姓杨的中年女性患者。

她因慢性胃炎就诊,辨证上属于脾胃虚弱的类型。

然而,她性格心眼小、容易生气,性情急躁,经过多次中医就诊,要是药物在几副药后没有效果,便换医师,反复求医后病情逐渐加重。

此后,她听说某人通过敲胆经治愈了胃病,便开始自己敲胆经。

起初效果不错,心情好了,食欲增强,但后期敲击频率增加,效果却逐渐减弱,胃痛、胀气复发,加上失眠现象接踵而至,整夜心烦、兴奋,最终来门诊就医。

为何同样敲胆经效果却迥异?主要是由于她的病症根源在于脾胃,病位并不在胆。

她在敲胆经时又过于用力,时间过长,导致胆经的火气上升,结果与此同时也引发了烦躁与失眠。

经络疗法需辨证施治

中医的治疗特色在于辨证论治,而经络疗法作为其中一种疗法,自然也应遵循这一原则。

运用经络疗法需首先辨明虚实寒热,人体的十二条经络分别对应各大脏腑器官,脏腑的病态往往能够通过经络表现出来。

而外部的异常也能反映出内部具体的经络问题,从而通过调整经络(如敲胆经)来平衡脏腑气血。

一般来说,不同脏腑病变需优先治疗其对应的经络。

例如,心脏病变应优先用心经、心包经;呼吸系统问题则应用肺经;坐骨神经疼痛相关则需选择膀胱经。

此外,相关的表里经络也可结合治疗,比如肠胃不和时选用与之对应的脾经,胆经的影响也可同时“敲肝经”来辅助.

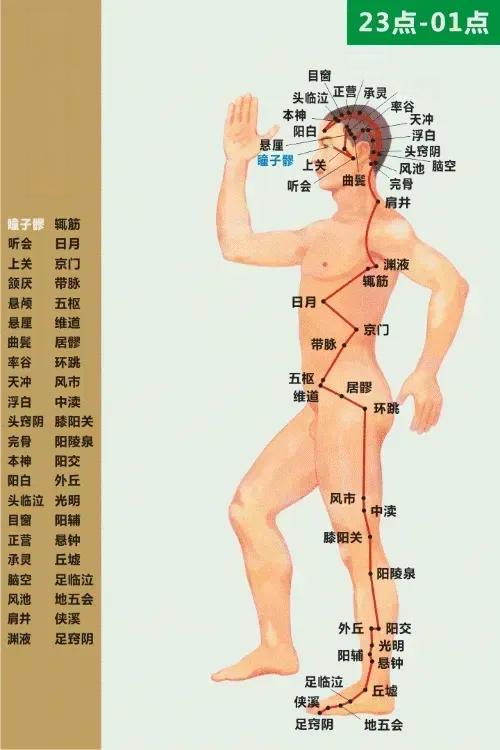

胆经的位置在身体的外侧,贯穿自眼睛到脚趾的经脉,其巡行路径复杂,立基于外侧裤缝。

手势:微握拳,拳面有节奏地敲打

姿势:坐姿、站姿或平躺

经络疗法重视气机调节。

阳经的穴位多具有发散与升提气机的功效,倘若气机不畅,则可导致乏力、精神低落等;而阴经的穴位则适用于滋阴与降火,如出现金红目赤、头晕耳鸣、失眠多梦等病症。

心腹与妇科多半属于阴虚病变,需通过任脉治疗;颈椎、腰椎及性功能障碍等多为阳虚,可通过督脉来改善。

经络疗法绝非简单的“头痛医头,脚痛医脚”,虚实阴阳症状须明确区分。

倘若病症位于一处,理应选取对应部位施以治疗。

哪些人适宜敲胆经?

胆经气机不畅以及平素阳虚者可尝试敲胆经,以疏通经络、驱邪治疗胆经病变,且有助于改善胃肠功能。

然而,胆经为阳经,敲击后会使气机外发,对阳虚患者有效,而阴血亏耗者尤其在有虚火症状时则可能加重病情。

阳虚患者敲胆经显然具有其益处,但若是阴虚者一再施行,则会耗损阴血并引发虚火,不听医嘱的做法无疑是失败的选择。

中医在调理病症时,首先需区分寒、热、虚、实四种性质,寒症宜用热药,热症则宜用凉药,虚症需补充,实症则应泄除。

倘若患者本身即属虚症,却施用泻药,或身体有淤滞却给予补药,便犯下了“不恰当的治疗”之误。

经络穴位的良性刺激能疏通气血、调和阴阳,然不适当的刺激则可能引发健康问题。

同一穴位因补泻手法不同,效果也会大相径庭。

一般来说,顺时针捻转为补法,逆时针则为泻法;轻手法进出缓慢为补法,重手法迅速进出是泻法。

按摩同理,重手法同样属于泻法。

在不懂手法的情况下胡乱按压,未必能取得良好效果。

盲目跟随潮流是许多人在养生时的一个致命误区,因此我们必须根据自身的实际情况,找到适合自己的保健方式,以免因使用不当而导致身体的反效果!