三夷教的传入与流行:祆教、景教、摩尼教之东渐

发布时间:2024-09-18

道教与李唐王朝:尊老子为始祖

在唐朝时期,宗教与社会紧密相连,影响着国家礼仪和百姓的日常生活。

唐代是一个多元文化的时期,佛教和道教在这个时代得到了重要的发展。

尽管佛教和道教在现代仍然被人们熟知,三夷教(即祆教、景教和摩尼教)的传入却显得相对神秘。

这些宗教的流行程度、信众数量及其与中央王朝的关系各不相同。

我们将结合历史事件和社会生活来探讨这些宗教在唐朝不同阶层之间的互动关系。

首先,来看一下中国的本土宗教——道教。

唐朝是道教的辉煌时期。

自东汉创立以来,道教经过魏晋南北朝的改造,到唐代已经趋于成熟。

为什么道教在这一时期成为全民性的宗教,并且位列儒、释、道之首?李唐王朝的推崇至关重要。

唐朝建立后,皇帝自称是老子的后裔,封老子为“太上玄元皇帝”,并下诏在京城和地方各州建立玄元皇帝庙。

这其中包含两个要点和一个目的:第一个要点是从统治者的角度确立道教至高的地位;第二个要点是为道教的传播和发展提供场所。

唐初崇尚道教的政治目的非常明确,就是通过尊奉老子来神化李唐王朝,提升皇族的地位,利用宗教来满足政治需求。

这与南北朝时期皇帝降生时的“神迹”现象是相通的。

在那个社会动荡变化、政权更迭迅速的时期,如何让民众相信皇帝是天选之人?许多时候就需要通过预言和神奇现象来营造舆论。

于是,我们可以在文献中看到许多皇帝出生时伴随着红光满屋、白气从天而降的场景。

这些虚构的现象,就是为了神化统治者。

李唐皇帝推崇道教也有类似的原因。

相比之前的朝代,唐代的道教主要采纳并发扬了道家哲学,得到了文人士大夫的赞赏。

而因为道教夹杂了鬼神方术,能够消灾解难,其世俗性深受民众欢迎,兼具哲学性与实用性,使道教深入民众生活。

在长安和洛阳,皇帝修建了大规模的道观,公主们以修道为风尚,甚至放弃身份成为女道士。

大臣百官中也有不少人信奉道教,追求长生不老。

尉迟敬德在晚年笃信仙方,在家修炼金丹,服食云母粉;李德裕则在大山名川中求得丹砂丸,长期服用。

上层社会风靡服食道教丹药,而私下修炼的人也很多。

许多人暗中结交道士,最终自愿弃官隐居。

在如此风气下,道观逐渐成为文人士大夫文化活动与社交活动的重要场所。

从皇室成员到基层民众,都与道教有着千丝万缕的联系。

道教风尚的表现是多层次、多方面的:道观林立,道士们往来不断,街谈巷议;公主、大臣们入道修行;传奇故事中,主人公遇见仙人和仙女。

道教思想成为唐代精神文化的一部分,融入治国理念。

唐太宗曾说:“夫安人宁国,惟在于君。

君无为则人乐,君多欲则人苦。”这一观点体现了无为而治、与民休息的治国理念,对太平盛世的构建有重要指导意义。

值得思考的是,为什么在道教如此兴盛的同时,佛教也能成为社会文化的主流?佛、道两家互相对抗还是平衡共荣、各自发展?

佛教的本土化:武则天与“净光天女”

与道教不同,佛教是外来宗教,需要解决“落地”问题。

如何立足和获得信众是佛教发展的关键。

佛教需要实现“中国化”,其中两个重要难题是王权问题和伦理问题。

王权问题关乎生存,中古时期皇权至高无上,如何界定皇权与神权的关系直接影响皇帝对佛教的态度。

伦理问题关乎信众,儒家思想中孝道为先,如何处理神权和侍奉父母的关系是获取认同感的切入点。

佛教能得到各阶层的认同,就在于较好地处理了这两个问题,政治上为统治者所用,生活中逐渐世俗化,满足民众渴望进入天国的需求。

唐初,佛教地位并不高,被排在道教和儒学之后,发展较为缓慢。

改变这一局面的重要人物是武则天。

她的成长和崛起与佛教有着深厚的渊源。

武则天的母亲杨氏笃信佛教,对她有潜移默化的影响。

武则天年轻时进入后宫,成为唐太宗的才人。

之后的曲折故事被反复讨论,多次被影视化。

重要情节之一是唐太宗驾崩后,武则天在感业寺出家为尼,受苦受累,从涉世未深的“小白兔”转变为苦大仇深、工于算计的野心家,然后被唐高宗召回宫中,封为昭仪。

关于感业寺的位置和真实性,学界有不同的观点,但大部分学者认同武则天曾经入佛门,成为尼姑这一史实。

可以推断,这段经历使武则天对佛教有了较深入的了解。

所以,当她逐渐走入权力核心时,依靠佛教为自己制造舆论就显得顺理成章。

李唐皇室尊崇老子,以道教提升社会地位。

现在,武则天要取而代之,一方面学习他们的方法,另一方面又要另辟蹊径。

为了赢得更多支持,并给新政权找到依据,

武则天需要从佛教中得出一套新的理论。

于是,

《大云经》出现在武则天及其谋臣们的视线中。

关于《大云经》的真伪,学者们各有看法,一部分人认为是伪造的,《旧唐书》记载“怀义与法明等造《大云经》,陈符命,言则天是弥勒下生”。

另一些学者则坚持认为《大云经》出自天竺,并非中国人伪造,薛怀义等人只是加以新的解释。

经文大致是说有一天女,曰净光,在王舍城听佛宣说《大云经》,佛告诉她“即以女身当王国土”,而且“实是菩萨,为化众生现受女身”。“净光天女”做皇帝是上天的安排,她会拯救苍生。

武则天借此理由,改国号为周,称圣神皇帝,完成了她的宏图大业。

执政后,武则天对佛教给予了大力支持,优待僧侣、建造寺庙,推动佛教进入了前所未有的鼎盛时期,并影响后世。

佛寺在很大程度上承担了市民的公共活动空间。

除了居住和贸易,市民们在佛寺中进行娱乐和社交活动。

从唐到宋,我们可以看到民众聚集在佛寺里听僧人讲佛经、看戏,热闹非凡。

三夷教的传入与流行:祆教、景教、摩尼教之东渐

与佛教相比,祆教、景教和摩尼教这三夷教显得小众,受到“冷遇”。

三夷教是指祆教、景教和摩尼教,它们由外来移民传入,信奉者大部分是外来民族。

进入中原后,三教表现出不同的传播特色,并受到当时政治势力的扶持或限制。

尽管始终未能成为主流宗教,信众较少,但祆教、景教、摩尼教的传入和发展体现了唐代多元化的信仰格局。

我们将揭开三夷教的神秘面纱,了解它们的来源、教义和特色等。

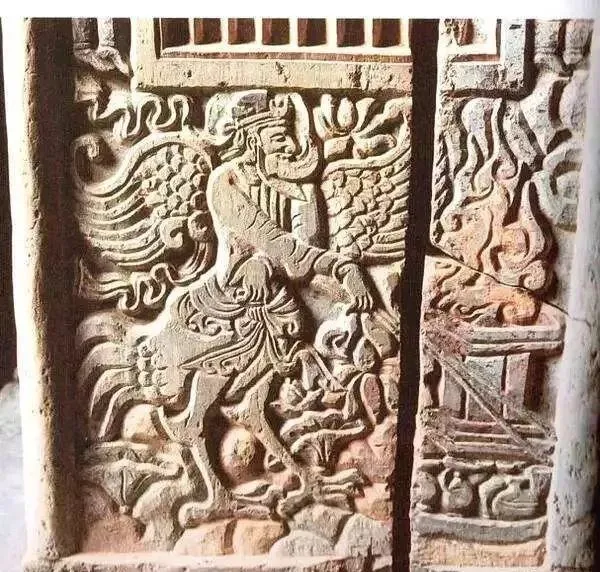

祆教是公元前6世纪由波斯人琐罗亚斯德创立的宗教

,也称为琐罗亚斯德教。

该教主张善恶二元论,以波斯古经《阿维斯塔》为经典,崇拜阿胡拉·玛兹达,他是至高之神。

其祭礼过程是在露天的祭台上燃放圣火,通过崇拜圣火与神沟通,因此也称为拜火教。

陈垣先生在《火祆教入中国考》中谈道:“善神清静而光明,恶魔污浊而黑暗,人宜弃恶就善,弃黑暗而就光明,以火以光表至善之神,崇拜之,故名拜火教。

因拜光而又拜日月星辰,中国人以为其拜天,故名之曰火祆。”“祆”字右边看似“天”字,因此如陈垣先生所说,中国人以为祆教拜天。

唐代时,信奉祆教的胡商经丝绸之路来到中原经商、定居,长安、洛阳的坊市中有了祆教信仰者的身影。

胡商信仰者们还经常举行一些具有幻术的活动,比如“每岁商胡祈福,烹猪羊,琵琶鼓笛,酣歌醉舞”,之后一个祆教祭司拿出一把锋利无比、寒光闪闪的刀刺向自己的腹部,刀从背后穿出,鲜血直流。

现场围观群众惊恐大乱,他再喷水在伤口上,念咒语,身体恢复原状,展现了西域的幻术。

大家可以想象,这个祭祀表演热闹非凡,有异域风情的舞蹈,还有神奇而令人惊悚的魔术。

但是,这并不符合传统的儒家教化风俗,所以祆教的传播与信仰只允许发生在胡人之间,相关的宗教活动也被禁止公开进行。

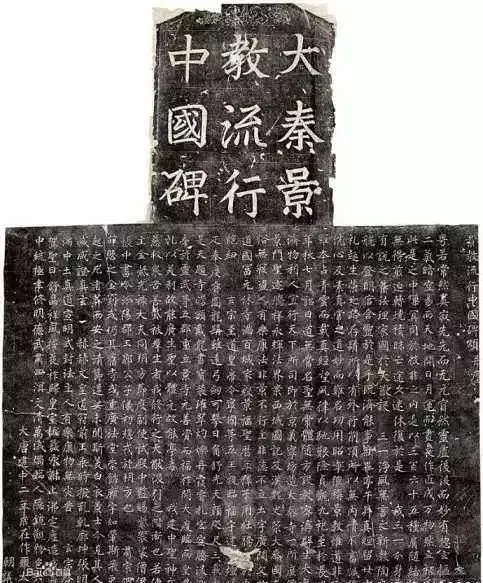

景教是西方基督教教派的一支,即聂斯脱利派,聂斯脱利是教派创始人的名字。

该教公元5世纪产生于东罗马,因遭排挤,教徒多迁徙到波斯,受到波斯统治者的保护与支持。

到阿拉伯征服波斯时,其教徒纷纷移至中亚,并在那里流行开来。

景教在唐代的传播情况可以参看《大秦景教流行中国碑》

,这是备受重视的石刻史料。

碑文记载,约在贞观九年(公元635年),景教传入中国内地,教徒主要有波斯人和中亚人。

景教的传播范围较广,在长安、洛阳以及地方各州都有寺院。

开始时,这些寺与祆教寺庙同被称为波斯寺,后唐玄宗下令将各地景教寺院改称为大秦寺。

景教在传播过程中,常借助佛教的外衣。

为了让汉地民众易于接受,景教文献大量借用佛教的概念和表述方式来诠释其经典。

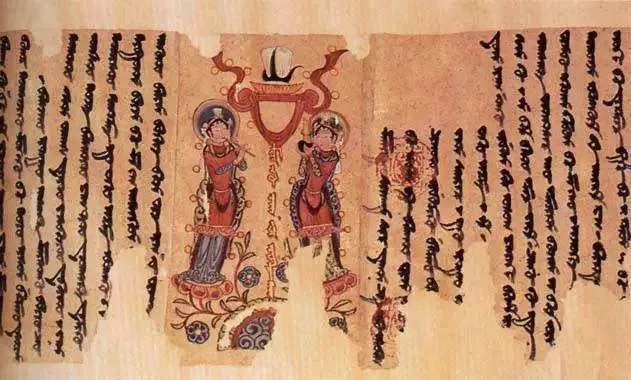

摩尼教是公元3世纪中叶由波斯人摩尼创立的一种二元宗教。

其根本教义和世界观是“二宗三际论”,“二宗”是世界的本原是光明和黑暗,“三际”是世界发展的三个过程,分别是过去、现在和未来。

武则天时期,摩尼僧被允许留下刻经,表明她对这种宗教并不排斥。

摩尼教在同一时期也进入漠北的回纥地区,并盛行起来。

摩尼教刚传入中国时,虽然有一定的传教自由,但并未敢公开建立庙宇。

安史之乱后,回纥援助唐王朝有功,摩尼教借助回纥的帮助,进入河南府和太原府,建立摩尼寺。

后来回纥势力收缩,洛阳的摩尼教寺院及其财产都被朝廷没收了。

晚唐时期,以上三种宗教受到朝廷的直接干预。

会昌五年(公元845年),“勒大秦穆护、祆三千余人还俗,不杂中华之风”

,景教和祆教的3000多信徒被强制还俗。

自此,三夷教受到重创,在中国逐渐消亡。

从宗教传播的角度来看,唐代长安等地流行的祆教、景教、摩尼教及佛教等并不是纯粹来自西亚、罗马、中亚的宗教,而是在东传过程中,受到中亚等地政治、文化等影响的宗教。

而且,这些带有中亚风格的宗教来到中国后,又受到政治和主流文化的影响,有了中国文化的色彩。