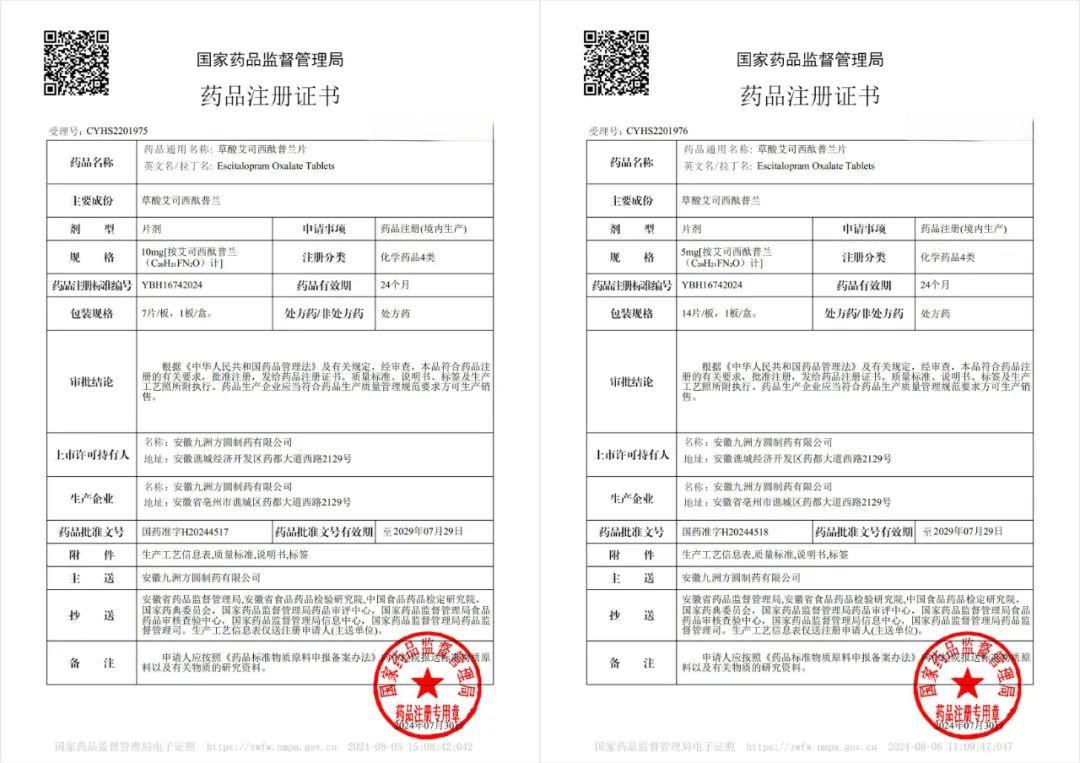

草酸艾司西酞普兰片获批上市

发布时间:2024-09-18

近日,草酸艾司西酞普兰片获批上市,为抑郁症患者带来了新的治疗选择。这款新型抗抑郁药物的问世,标志着抑郁症治疗领域又向前迈进了一步。

抑郁症是一种常见的精神疾病,全球约有3.5亿人深受其害。在中国,2018年抑郁症患者人数已达6200万,预计到2023年将增至7050万。面对如此庞大的患者群体,抗抑郁药物的研发显得尤为重要。

回顾抗抑郁药物的发展历程,我们可以看到一个从偶然发现到系统研究的过程。1952年,科学家们意外发现异烟酰异丙肼具有抗抑郁作用,开启了抗抑郁药物研究的大门。随后,丙米嗪等三环类抗抑郁药物的出现,进一步推动了抑郁症治疗的进步。然而,这些早期药物普遍存在副作用大、起效慢等问题。

20世纪80年代,选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)的出现,如氟西汀(百忧解),标志着抗抑郁药物进入了一个新的阶段。这类药物副作用相对较小,但仍然存在起效缓慢、对部分患者无效等问题。

草酸艾司西酞普兰片的获批,为抗抑郁药物的研发注入了新的活力。这款药物属于新型的5-HT再摄取抑制剂,与传统的SSRIs相比,具有更快的起效速度和更好的耐受性。临床研究表明,草酸艾司西酞普兰片可以在数小时内改善患者的情绪,而传统抗抑郁药物可能需要数周时间才能见效。

更重要的是,草酸艾司西酞普兰片采用了新的作用机制。它不仅抑制5-HT的再摄取,还能够调节神经元型一氧化氮合酶(nNOS)的活性,从而实现快速抗抑郁作用。这种创新的机制为抑郁症的治疗提供了新的思路。

新一代抗抑郁药物的出现,为抑郁症患者带来了新的希望。它们不仅能够更快地缓解症状,还可能对难治性抑郁症患者有效。然而,我们也要认识到,抗抑郁药物的研发仍然面临诸多挑战。抑郁症的发病机制尚未完全阐明,个体差异性显著,这些都为药物研发增加了难度。

展望未来,抗抑郁药物的研发可能会朝着以下几个方向发展:一是探索新的作用靶点,如神经可塑性相关的分子;二是开发个性化治疗方案,根据患者的基因特征和临床表现选择最合适的药物;三是结合数字技术,开发智能药物监测系统,提高治疗的精准性和安全性。

草酸艾司西酞普兰片的获批上市,无疑为抑郁症治疗领域注入了新的活力。但我们也应该清醒地认识到,抑郁症的治疗仍然任重道远。只有不断推进基础研究,加强临床转化,才能为更多抑郁症患者带来福音。