装B冷知识丨曲率和屈光度都是用337.5换算吗?

发布时间:2024-09-19

在眼科领域,有一个神秘的数字——337.5,它看似平凡,却在角膜曲率和屈光度的换算中扮演着关键角色。这个数字不仅体现了科学的精确性,还蕴含着丰富的光学原理。

337.5的起源可以追溯到角膜曲率仪的发明。这种仪器通过测量角膜前表面的曲率半径来评估角膜的屈光力。在换算过程中,科学家们发现使用337.5作为常数可以得到较为准确的角膜屈光度计算结果。具体来说,角膜屈光度(D)可以通过以下公式计算:

D = 337.5 / r

其中,r是角膜曲率半径(以毫米为单位)。这个公式揭示了角膜曲率半径与屈光度之间的反比关系:曲率半径越小,屈光度越大;反之亦然。

为什么是337.5?这个数字背后蕴含着复杂的光学原理。它实际上是基于角膜的折射率(约1.376)和空气的折射率(1)之间的差异。在计算过程中,科学家们将角膜的折射率简化为1.3375,从而得到了这个方便记忆的常数。

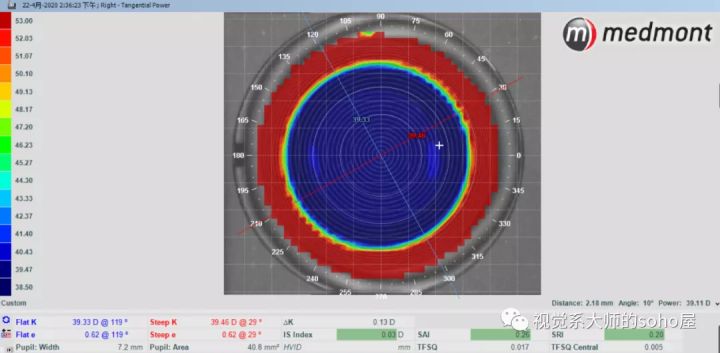

337.5的应用远不止于此。在角膜塑形镜的验配中,这个数字同样扮演着重要角色。角膜塑形镜是一种特殊的硬性透气接触镜,通过夜间佩戴改变角膜形状,从而在白天达到暂时性矫正视力的效果。在验配过程中,精确测量角膜曲率和计算屈光度变化至关重要,而337.5正是连接这两个关键参数的桥梁。

值得注意的是,337.5的应用并非没有局限性。随着科技的进步,更精确的测量方法和计算模型不断涌现。例如,基于Scheimpflug技术的三维角膜地形图可以提供更全面、更精确的角膜形态信息,而不仅仅局限于中央3毫米范围内的曲率测量。

尽管如此,337.5这个数字仍然在眼科领域占据着重要地位。它不仅是一个换算常数,更是连接角膜形态与屈光状态的纽带,为眼科医生提供了宝贵的诊断和治疗依据。在追求更精确、更个性化的视力矫正方案的道路上,337.5将继续发挥其独特的作用,见证着眼科技术的不断进步。