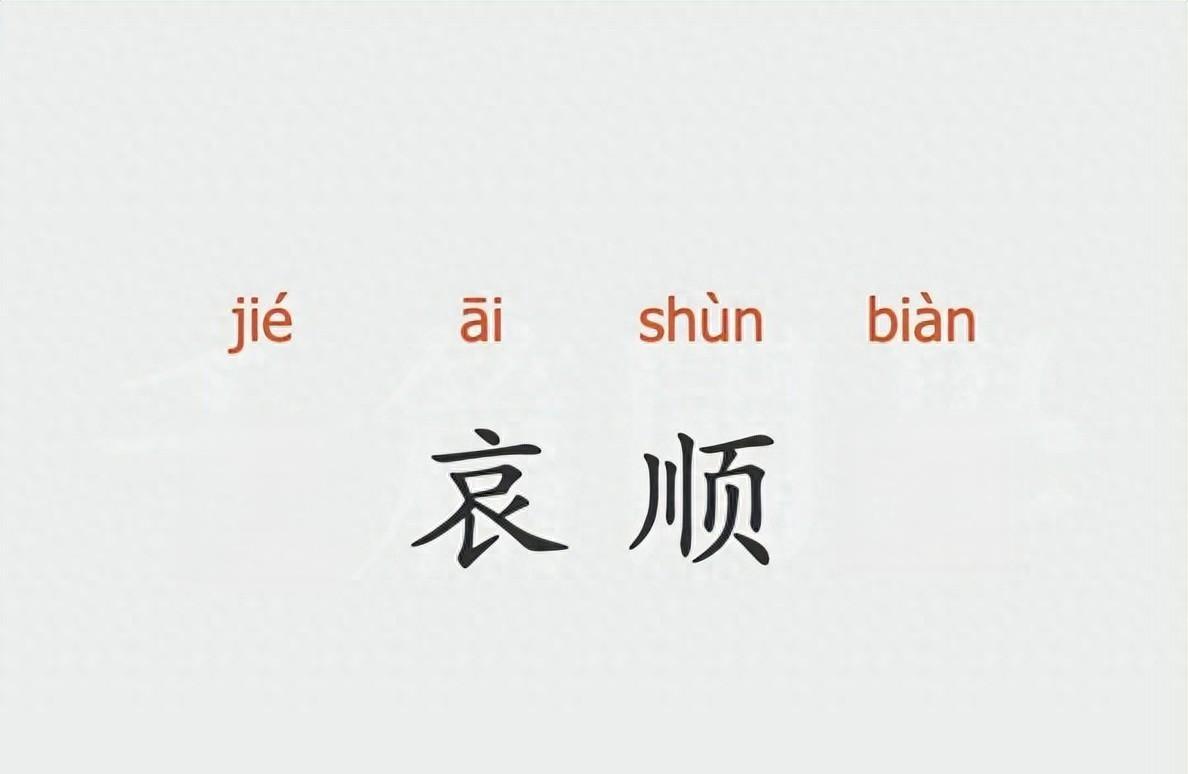

“节哀顺变”中的“顺变”,究竟是什么意思?再忙也要看看!

发布时间:2024-09-15

“节哀顺变”这四个字,是中国人在面对亲友离世时最常听到的安慰之语。 然而,这看似简单的成语背后,却蕴含着深厚的文化底蕴和哲学思考。

“节哀”意为节制哀伤,而“顺变”则是顺应变化。 这个成语最早出自《礼记·檀弓下》 :“丧礼,哀戚之至也;节哀,顺变也。君子念始之者也。”在古代,人们认为面对亲人的离世,过度悲伤不仅无益于逝者,更可能损害生者的健康。因此,通过“节哀”来控制情绪,同时“顺变”以适应新的生活状态,成为了丧礼的核心精神。

中国古代的丧礼制度源远流长 ,早在先秦时期就已经形成了一套完整的体系。《礼记》中记载了详细的丧礼规定,从丧服的穿着到饮食起居,都有严格的要求。这些规定并非为了束缚人们的情感,而是希望通过仪式化的流程,帮助丧亲者逐步释放哀伤,最终回归正常生活。

“节哀顺变”所体现的,正是中国传统文化中“中庸之道”的思想。 它既不鼓励人们压抑情感,也不支持过度宣泄。相反,它提倡在适度的范围内表达哀伤,同时也要学会接受现实,继续前行。这种思想不仅体现在丧礼中,更是中国古代哲学的重要组成部分。

然而,随着社会的发展,传统的丧礼制度逐渐简化,但“节哀顺变”的精神依然被传承下来。在现代社会中,当我们听到这四个字时,往往只关注“节哀”的含义,而忽视了“顺变”的重要性。事实上,“顺变”提醒我们,面对人生的重大变故,不仅要控制情绪,更要学会适应和调整。

在这个快节奏的时代,我们常常忽视了对逝者的缅怀和对生命的思考。“节哀顺变”这句古老的慰唁之语,或许能给我们一些启示:在面对失去时,既要尊重自己的情感,也要学会在变化中寻找新的平衡。这不仅是对逝者的尊重,更是对生者的关怀。

下次当我们听到或说出“节哀顺变”时,不妨多想一想其中蕴含的智慧。它不仅是一句简单的安慰,更是一种生活态度和人生哲学。在这个瞬息万变的世界里,学会“节哀顺变”,或许能让我们更好地面对生活中的挑战和变化。